生平

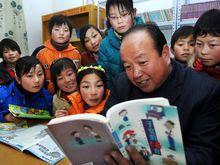

![馬彥文[寧夏固原市原州區彭堡鎮中心國小教師]](/img/a/ca0/wZwpmL2gTM1cTM0gTO0kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL4kzL2IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg) 馬彥文[寧夏固原市原州區彭堡鎮中心國小教師]

馬彥文[寧夏固原市原州區彭堡鎮中心國小教師]馬彥文,男,回族,寧夏固原人,中共黨員。1962年出生,1979年參加工作,寧夏回族自治區固原市原州區撒門國小校長。馬彥文在30年的教師生涯中,從不畏難,任勞任怨,受到全村民眾的尊敬好評,受到學生與同事們的敬重,得到各級教育主管部門的肯定。面對榮譽他沒有自滿,而是視榮譽為壓力和動力。2008年春,固原市各校都為迎接義務教育國檢而緊張忙碌,對於這個3000多人口的純回族村來說,要高質量高標準通過 “兩基”國檢驗收困難重重,白天他要給學生上課,晚上走村串戶訪問民眾,勸返輟學適齡生,回家後再整理檔案,常常要忙個通宵;他帶領教師利用課餘時間修圍牆、種花、栽樹、鋪院、蓋車棚,常常累得滿頭大汗,渾身上下裹滿泥巴,全體師生苦戰3個月,終於高質量高標準完成了 “兩基”國檢驗收的工作。他先後開辦家長學校,轉變民眾觀念;開辦女子班,提高女童入學率;實施“優秀母親工程”,提高回族婦女文化素質;狠抓德育教育,確立先成人,後成才的管理思路。馬彥文同志在基層教育崗位上默默無聞的耕耘著,用他一腔熱血細雨般的滋潤著孩子們的童心,為民族地區的教育更好更快的發展譜寫著時代的新曲。

他曾獲得自治區首屆信德之星、全國模範教師、榮選奧運火炬手。

事跡

寧夏固原市原州區彭堡鎮中心國小教師馬彥文

寧夏固原市原州區彭堡鎮中心國小教師馬彥文寧夏固原市原州區彭堡鎮撒門村。這是一個回族聚居的山區貧困小村子,土地貧瘠,十年九旱。在這片貧瘠的土地上,有一所花園式的國小。校園裡鮮花盛開、書聲琅琅,更難能可貴的是,近年來,原本思想觀念十分落後的回族村民發生了徹底改變,對孩子的教育非常重視,全村學齡兒童入學率達到了100%,在校學生鞏固率達到了100%。這是一個了不起的成績,而交上這份答卷的人,正是撒門國小的校長馬彥文,2007獲年全國模範教師,2008年榮選北京奧運會火炬手、同年又獲自治區首屆“道德之星”,2009年獲“感動寧夏人物”。

知難而上,無怨無悔

撒門村地處寧南山區,屬典型的回族山村,全村人口3048人,但通文識字的人為數不多。愚昧無知給這個貧窮小山村罩上了可怕的陰影。貧窮的村民們對知識和文明的渴求自然不會強烈,對教育也極其淡漠。村里能認得幾個字寫出自己的姓名、識得幾個數,能數得清牛羊的只數就算是有點學問的人了。前些年,村民們普遍持有一個糊塗的觀念:男娃娃都念了書,誰耕種那幾畝地?女娃娃念書那是白花錢,女娃兒遲早是人家門裡的一口人,早早打發嫁人才是正事。尤其在田地承包到戶之後,由於勞動力的缺少,很多孩子都被拽回家牧了牛,放了羊。輟學成為一種普遍的現象。

當時村幹部們找馬彥文談話,讓他出任撒門國小校長,挽救家鄉的學校。面對當時的情景,馬彥文清醒地意識到:當上校長,不但要付出艱辛的勞動,而更難的是還要和朝夕相處的鄉親們的傳統觀念作鬥爭,弄不好,會招來鄉親們的責罵,要扭轉當時的局面真是困難重重。

十年德育,讓學生先學會做人

1997年,馬彥文接手撒門國小,當時學校的品德課形同虛設,德育工作雜亂無章。班隊活動無人組織,升降國旗儀式一學期不進行一次。教師的工作業績是以統考成績的高低為標準,品德好壞則無人問津。學生紀律鬆懈,髒話不絕於耳,打架鬥毆事件時有發生,學校門窗玻璃經常被打破,鎖孔經常被添堵,學生的養成教育和世界觀、人生觀的教育存在很大缺失。馬彥文看在眼裡,急在心頭。

原先學校的教育理念是想方設法讓孩子“成才”,馬彥文上任後,提出了“先成人後成才”的思想,把德育工作列為學校的頭等大事來抓。教育就是要對人的一生負責,品德不好,學生學習再好也沒有用。馬彥文說。然而,當時馬彥文的想法一提出,就遭到了學校不少老師的反對。有些老師就問:“你主抓德育,統考名次低,學區處罰誰來承擔?”“學校評優選先以什麼為依據?”“學生成績差,家長不滿意誰來負責?”

當時家長評價教師教學的好壞也僅憑學生成績的高低,他們見到老師的第一句話就是:“學校什麼時候考試?我的孩子不學習,你就狠狠地打。”從來不過問孩子的品德如何。面對這些有形無形的阻力,馬彥文還是下定了決心,要率先把德育工作做好。他首先改革了教師和學生管理評價指標,將學生的思想品德建設作為教育的基點來抓。同時,還主動承擔起了四至六年級的品德課教學。

如何發揮品德課在德育中的主要作用?如何走出品德課與現實脫節的教育誤區?如何讓品德課體現“先成人”的教育理念?馬彥文一度很困惑。他開始在書本上、實踐中尋找答案。

為了準確了解品德課的重要地位和教材的編寫意圖,馬彥文認真通讀了整個國小階段一至十二冊的《品德與社會》、《品德與生活》教材,廣泛涉獵與德育相關的檔案、論文,並寫下了兩萬餘字的學習心得。

馬彥文不但注重理論學習,更注重在實踐中收穫經驗。在實踐中,他總結出了“兩突出”(突出時代特徵、突出兒童心理特點)、“兩結合”(結合生活實際、結合學生實際)、“三多”(多鼓勵、多表揚、多欣賞)、“三少”(少批評、少說教、少指責)的品德課教學模式。

這種課堂教學模式,很受學生歡迎。因為學生在課堂上不僅能品嘗到成功的喜悅,放下失敗的包袱,還在老師的寬容中學會了寬容他人,在老師的理解中學會了理解他人。有位學生說:“上品德課就像聽一位智慧老人在講身邊的故事,講自己的故事,常常是一堂課上完了,我們還覺得意猶未盡。”馬彥文的努力得到了學生的信任,學生都願意把悄悄話講給他聽,有什麼思想上的困惑也會找馬老師傾訴。

“沒有教不會的學生,只有不會教的老師。”馬彥文曾經遇到過很多學生,他們在幼年時頑皮搗蛋,不聽話,許多老師曾經抱怨“朽木不可雕也”。但是,在馬彥文的耐心教育下,這些學生不但品德變好了,學習成績也變好了,畢業後都有了很好的發展。

對於教育,馬彥文感到最滿意的是學生的養成教育。在養成教育中,撒門國小嚴格以《小學生守則》和《小學生行為規範》中的要求來規範學生的日常行為,使學生養成了良好的行為習慣。2001年9月的一天,天剛下過雨,一輛小轎車突然向學校駛來,正在校園裡玩耍的幾個學生連忙向小車擺手,示意不要進來。但司機並沒有弄懂孩子意思,還是將車開了進來,下過雨的校園泥地上立刻留下了兩道深深的車轍。車裡下來幾個人,是來學校檢查工作的領導,下車後他們才明白了孩子擺手的原因。事後,這幾位領導感慨地說:“你們的養成教育是成功的。”還有一次,學校召開家長會,有一位家長一邊走一邊磕瓜子,走了一路撒了一路的瓜子皮。結果她的孩子一邊撿瓜子皮,一邊對她媽媽說:“媽媽,你不要亂扔瓜子皮,這多不好。”事後這位家長對馬彥文說了這件事,馬彥文感到很欣慰。

10年時間,撒門國小的德育收穫了豐碩的果實,學生的思想品質、行為習慣發生了明顯變化,昔日砸玻璃、塞鎖孔的事件再也沒有發生,講文明、懂禮貌等良好品質已經在學生身上養成。

抓入學率,重任在肩永不放棄

10年前,撒門國小學齡兒童入學率僅為62.5%,女童入學率僅為58%,在校學生的鞏固率低,僅為72%,學生按時畢業率僅為61%。面對這個“爛攤子”,憑著一個共產黨員的責任心和對家鄉的熱愛,34歲的馬彥文他發誓:一定要乾出點名堂來。

教育對於一些貧困家庭來說,意味著一筆很大的支出,因此,不少家長並不支持孩子上學讀書。為了解決這個問題,馬彥文先後走訪了300多戶民眾和各村組的黨員幹部,向他們宣傳《義務教育法》,爭取家長對學校工作的關心和支持。拜訪了全村4個自然村的阿訇,請他們給家長講解讓孩子讀書接受教育的重要意義,動員學齡兒童入學就讀。

為了不讓孩子因家庭困難而失學,撒門國小實行了“學校免一點,呼籲老師、社會捐一點,爭辦女童實驗項目補一點”的方法,對家庭特別困難的學生實行了免費入學,並捐資給他們買衣服、支付醫藥費等。幾年時間,收到捐款3200元,社會各界捐助13000元,受助學生達180人。

為了讓適齡女童走進校園,馬彥文更是沒少下功夫。在撒門村,由於地理環境的惡劣和信息封閉,以及重男輕女、男尊女卑等傳統觀念的禁錮和影響,女童入學率很低,即使勉強入學,堅持到四五年級就開始流失,能堅持上到國中的女童更是寥寥無幾。為了解決這個問題,馬彥文根據民族地區的特點,爭取到了上級部門的支持,在撒門國小辦起了富有特色的一年級女童班,學生費用則由學校和老師分擔,“自尊、自強、自信、自立”是這個班的辦班宗旨。在這個班裡,女童們不但要完成正常的學業,還要學習剪紙、繪畫、刺繡等多種生活小技能。之後,馬彥文又自己掏錢開辦了一個縫紉裁剪班,讓女童們能掌握一技之長,極大地豐富了女童的校園生活。幾年下來,女童班受到了社區民眾的關注和讚賞,極大地激發了民眾送女孩入學的積極性。

在動員女童入學時,有兩件事馬彥文至今印象深刻。

第一件事發生在1998年9月的一個晚上,馬彥文第5次來到村民馬守江家,想說服他送孩子上學。馬守江家養了條黑狗,很兇悍,見了生人就會撲上來,讓人不寒而慄。以往馬彥文都是在馬守江夫婦的“守護”下進去的,那天馬彥文站在門口喊了好一會兒,屋裡也沒有人搭理他。“看來夫婦倆是鐵了心不讓孩子上學了。”馬彥文心想。進還是不進?馬彥文沒有絲毫的猶豫,他從路邊撿了根小棍子,大踏步往院子裡走去。沒走幾步,馬守江家的狗就“嗖”地躥了出來,一口咬住了馬彥文的小腿。“啊!”一陣鑽心的疼痛襲來,馬彥文喊出了聲,他趕緊用棍子向黑狗揮去,可是任憑他怎么打,小黑狗就是不鬆口。聽到馬彥文的慘叫聲,馬守江夫婦倆趕忙從屋子裡跑了出來,趕走了小狗。而此時,馬彥文的小腿上早已留下了兩個血洞,鮮血直往外流。馬守江夫婦趕緊幫他清洗、包紮傷口,並一個勁地說:“咋這樣。”這件事深深觸動了馬守江夫婦,第二天,他們就把孩子送到了學校。

另外一件事跟一個名叫馬彥蓉的學生有關。馬彥蓉的父母雙雙離世,留下她和弟弟跟著年近八旬的爺爺奶奶一起生活。一家人老的老,小的小,生活十分艱難。懂事的馬彥蓉在六、七歲的時候,就能幫家裡洗鍋刷碗,幫奶奶洗衣做飯,帶年幼的弟弟,幫爺爺餵羊、下地鋤草。馬彥文到她家裡動員時,她爺爺奶奶一下子老淚縱橫,哽咽著說:“不是我們不想讓她上學,彥蓉這孩子可是我們家的頂樑柱啊!”馬彥文動情地說:“您二老的難處我們都很理解和同情,但你們已經辛苦了一輩子,總不能讓彥蓉姐弟再受一輩子苦吧!先讓孩子上學,有什麼困難我們都會全力幫助她們的。”回到學校後,馬彥文開始積極奔走,呼籲社會各界給姐弟倆捐款、捐物。在馬彥文和學校老師以及社會上一些好心人的幫助下,馬彥蓉終於也能像其他孩子一樣上學了,姐弟倆及其年邁的爺爺奶奶的生活問題也得到了解決。如今,馬彥蓉已經上了國中,她的弟弟也上了國小。姐弟倆上學的經歷極大地影響和觸動了村民,她們那種“女兒終究是外人”、“女大不中留 ”等不讓女孩子上學、讓孩子早婚早嫁的落後觀念得到了改變。

這兩件事也使村民對學校、對教師、對校長的態度發生了徹底的改變,對孩子上學有了新的認識,送子女上學的積極性一下子提高了。“眾人拾柴火焰高”,如今,撒門村學齡兒童入學率達到了100%,撒門村的民族教育翻開了嶄新的一頁。

馬彥文在32年的教育生涯中,從不畏難,任勞任怨,受到全村民眾的尊敬好評,受到學生與同事們的敬重,得到各級主管部門的肯定。

母親培訓班,把教育的觸角向家庭延伸

在撒門村,還有一件事曾經轟動一時,那就是1998年馬彥文創辦了:母親培訓班。

“母親是孩子的第一任教師,母親的教育會影響孩子的一生。”家長文化素質不高,就難以對孩子形成有效的學習支持。馬彥文通過調查發現,孩子的母親如果有文化,孩子也懂事,有禮貌、講文明。母親沒有文化,孩子各方面的表現也會差一些。

後來,他又從書上看到了這樣一句話:“教育了一個男孩,你只教育了一個個體,而教育了一個女孩,你就教育了一個家庭,一個民族,一個國家。”這句話對他的觸動很大,他決定辦一個以提高母親素質為目的的培訓班。在成功創辦了女子班之後,又大膽提出,創辦“母親培訓班”,把教育的觸角向家庭延伸。他利用周末時間,先後走訪了四個清真寺,六個自然村,進了百家門,聽了千人言,了解了家庭婦女們的情況,傾聽了她們的願望。1998年10月,第一期“母親培訓班”開班了。在山村創辦這樣的培訓班其難度不言而喻。沒有專職教師,馬彥文就親自擔任文化課教員,又動員也是教師的妻子犧牲周六、周日及寒暑假來為這些母親們上課,手把手地教她們識字、畫畫,一起和她們裁剪衣服、刺繡、納鞋墊等。從那時起到現在,母親培訓班共辦了三十多次,培訓母親四百餘人次。這些母親在培訓班裡,學習了文化知識,學習了《義務教育法》,學習了兒童的心理特點、習慣養成等育兒知識,掌握了裁剪、縫衣等技術,有8位母親通過學習辦起了縫紉部。識了字,懂了法,這些母親的觀念變了,眼界開闊了,更懂得了言教不如身教的道理。通過一期又一期母親培訓班的舉辦,使更多的母親將子女送到了學校。

2005年,馬彥文作為特邀嘉賓,參加了聯合國兒童基金會與國務院婦兒工委在上海召開的跨部門女童教育工作會議,並做了女童教育工作的經驗交流,得到與會代表的贊同。

有一位家長深有感觸地說:“以前我以為把娃娃送到學校,就算盡到了責任,學好學壞是老師的事,現在我才知道娃娃的學習和我們親職教育是有很大關係的,以後一定要多操心,配合學校教育好娃娃。”

通過幾年的實踐,“母親培訓班”這一富有特色的教育模式得到了上級主管部門的肯定,並作為一種成功的模式在固原市的一些民族聚居區進行推廣。2005年,馬彥文被固原市婦聯、固原市教育局、固原市老幹部局聘請為“親職教育講師團”成員,到各縣巡迴演講,介紹母親教育的成功經驗。

“像愛自己的孩子一樣愛學生,像愛自己的家庭的一樣愛學校,像愛自己的生命一樣去愛自己的事業。”這是馬彥文眼裡最珍貴的教師品質,也是他32年無怨無悔的追求。他把學校當成了自己的家,為改善學校的辦學條件,他白天上課,晚上和家人一起拉土平整校園、給教室窗戶裝玻璃。一家人輪流值班護校,使學校的財產不受一絲一毫的損失,而他自己家中卻被小偷趁虛而入,盜走了一家人幾個月的口糧。雖然生活一直很清苦,但這絲毫沒有改變馬彥文堅守民族教育的決心。

2010年8月,在原州區政府、原州區教育局的統一部署下,彭堡鎮開辦了鎮中心幼稚園。在沒有合適人選的情況下,組織調馬彥文到中心幼稚園擔任園長。如何管理好幼稚園工作,這是個全新的課題。為此,他翻書本、學理論,到城區幾家幼稚園學習經驗。幼兒教育是一個人一生中最早接受的正規教育,是人生教育的“頭”,如何開好這個頭至關重要。為了不負重望,不辱使命,更好的完成這一新的任務,他深入民眾,走訪家長,請外園教師來講學。他從幼兒的心理、生理特點出發,科學有序地開展幼兒教育工作。他又開始了新的征程。

從一位民辦教師成長為全國模範教師,馬彥文說他最大的感慨是:“只要認準一個目標,用心去乾,就一定會成功。”一個從教30餘年的鄉村教師,一名擔任回族村小15年的校長,馬彥文在平凡的工作崗位上勤懇耕耘,默默奉獻,做出了一個教師應該做的事情,得到了家鄉民眾及各級領導的讚許和肯定,黨和人民給了馬彥文很高的榮譽與評價。2009年9月他作為以往受表彰的全國模範教師代表參加了在人民大會堂召開的“慶祝教師節暨全國教育系統先進集體和先進個人表彰大會”,受到了國家主席胡錦濤和國務院總理溫家寶等中央領導同志的親切接見。2009年10月他又被評為新中國成立60年來“感動寧夏人物”,受到原自治區黨委書記陳建國,區政府主席王正偉同志的親切接見。“感動寧夏”雙評促委會給他的頒獎詞是:“您是民族的脊樑,時代的先鋒,寧夏的驕傲,是愛國主義教育最生動,最直接的教材,你的事跡是激勵全區人民團結奮鬥的精神力量。”這些贊語是黨和人民對他工作的肯定和讚許,也是對他今後工作的極大鞭策。