簡介

國名

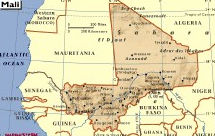

馬利共和國(英語:The Republic of Mali;法語:La République du Mali),簡稱馬里。是西非的一個內陸國家,北與阿爾及利亞、東與尼日、南與布吉納法索和象牙海岸、西南與幾內亞共和國、西與茅利塔尼亞和塞內加爾 接壤 ,是西非面積第二大的國家。它的北部邊界在撒哈拉沙漠的中心,大多數人集中在南部,尼日河和塞內加爾河源於這裡。馬里過去也被稱為法屬蘇丹,它的名字來源於 馬里帝國 。國旗

馬里國旗是一面由綠、黃、紅三條直線組成的 三色旗 ,長與寬的比例為3:2。1961年3月1日,被採用為國旗,以取代馬里聯邦旗幟中間的黑色人形圖案。國徽

馬里國徽呈 圓形 。圓面為藍色,中間是馬里著名建築傑內大清真寺,其上為一隻展翅的和平鴿,下方是光芒四射的太陽和兩張引箭待發的弓。圓周上方為法文寫的“馬利共和國”;下方用法文寫著格言“一個民族、一個目標、一個信念”。人口

1630萬(2012年)。全國有23個民族,主要有班巴拉(占全國人口的34%)、頗爾(11%)、塞努福(9%)和薩拉考列族(8%)等。各民族均有自己的語言。官方語言為法語,通用班巴拉語(1972年形成文字)。80%的居民信奉伊斯蘭教,18%信奉傳統拜物教,2%信奉天主教和基督教新教。首都

巴馬科(Bamako),人口192.7萬(2012年);4月氣溫最高,平均為34~39°C,1月氣溫最低,平均為16~33°C。獨立日:9月22日(1968年)。地理

自然資源

馬里

馬里 自然環境

位於非洲西部撒哈拉沙漠南緣,西鄰茅利塔尼亞、塞內加爾,北、東與阿爾及利亞和尼日為鄰,南接 幾內亞 、象牙海岸和布吉納法索,為內陸國。北部為熱帶沙漠氣候,乾旱炎熱。中、南部為熱帶草原氣候。全年分為三個季節:3~5月為熱季,6~10月為雨季,11~2月為涼季。熱季最高氣溫達50℃,涼季最低氣溫為14℃。行政區劃

全國劃分為19個大區和1箇中央直轄管區(首都巴馬科)。重要城市

巴馬科、卡伊、庫里克羅、錫加索塞古、莫普提、通布圖、加奧、基達爾、桑、捷內、泰薩利特。歷史

馬里

馬里 曼薩·穆薩(1307—1332年或1312—1337年)統治時期,馬里國勢達於極盛。版圖西起大西洋,東至加奧,向北深入撒哈拉,占領著名的陶德尼產鹽區,向南直至赤道熱帶森林的邊緣,占領了加納未曾占有的產金區。馬里同北非各國進行頻繁的貿易,從北方輸入高級紡織品、服裝和馬匹;輸出食鹽、黃金和奴隸。馬里把整個蘇丹、摩洛哥和南部阿爾及利亞的黃金和鹽的貿易,都掌握在自己手中。據14世紀中葉到達馬里的旅行家伊本· 巴圖 塔記載,馬里每年都有定期商隊去開羅,商隊的駱駝數量多達12000頭。埃及、馬格里布的阿拉伯商隊也到馬里來。隨著大規模貿易的發展,馬里帝國出現了一些繁榮的城市,重要的如廷巴克圖、瓦拉塔、 迭內 、加奧等。在廷巴克圖,有外國商人的專門住地,其規模之大,整整占據了一個街區。

馬里帝國,經濟繁榮,國家富強。1324—1326年,曼薩·穆薩率領龐大隊伍去麥加朝覲。隊前有500名手執金仗的奴隸開道,隊後有80頭駱駝,滿載黃金,聲勢浩大。曼薩·穆薩沿途施捨,慷慨大方,揮金如土。途經開羅時,他賞賜埃及官吏的黃金,竟然引起開羅黃金價格暴跌,可見所賜黃金數量之巨。從此,馬里富強之聲譽,遠揚歐洲。

曼薩·穆薩關心和鼓勵文化教育事業。他從國外請來許多穆斯林學者,修建王宮和清真寺,創辦學校,促進了馬里經濟、文化的進一步發展。廷巴克圖的桑科爾清真寺是著名的學術中心,桑科爾大學有數千名學生,其中有不少是歐洲白人留學生。埃及、摩洛哥的學者都應邀前來講學。圖書館藏有大量的圖書、文獻和資料。馬里君主尊重學者,對法官、醫生、詩人、教授和建築師等,都給予很高的禮遇。格拉納達的著名詩人兼建築家薩希利,對馬里產生了明顯的影響。他的建築設計使馬里的建築藝術為之一新,開創了馬格里布風格的新時期。

馬里國王不僅富有,並且享有極大權威。他擁有一支10萬人的軍隊,包括1萬名的騎兵,在尼日河上還有水軍。馬里君主致力於集權統治,他親自向地方派遣行政長官,農村則由傳統的部落首領負責。各地藩屬都須對他效忠、納貢。因此,馬里君主有“曼薩”(意為“眾王之王”)的尊號。

馬里國家存在著大量的奴隸。在征服戰爭中,許多戰俘變為奴隸,奴隸買賣也很盛行。王室和大貴族都占有很多奴隸,金礦、苦役和家庭服役,廣泛使用奴隸勞動,奴隸也被用來充軍。被征服的部落,往往集體淪為“奴隸部落”。“奴隸部落”須向國王繳納貢賦,接受國王派來的官吏的監督。其實際地位,類似依附農奴。這說明馬里國家已出現了封建剝削關係。

馬里帝國主要是武力征服的的結果,內部存在許多彼此毫無聯繫或利益衝突的部落、集團、種族和階層,社會關係複雜,矛盾很多。14世紀末以後,馬里統治階級開始了爭奪王位的長期混戰,內部受壓迫的部落人民乘機自立,外族頻頻入侵,國勢日趨衰落。1546年,曾一度臣服於馬里的桑海人攻占了馬里首都,馬里被迫淪為偏安一隅的小國,勉強維持統治。17世紀中葉,終於被班巴拉人征服。盛極一時的馬里帝國終於滅亡了。

早期

馬里

馬里 ![馬里[非洲國家] 馬里[非洲國家]](/img/e/f27/n5GcuM3XzMDO0IjM1cTMycTMxQTMzkTM3YjNyQTNwAzMwIzL3EzL1AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)