煙氣脫硫工藝

電廠煙氣脫硫工藝按脫硫劑及脫硫反應產物的狀態可分為濕法、乾法及半乾法三大類。

1、濕法脫硫工藝世界各國的濕法煙氣脫硫工藝流程、形式和機理大同小異,主要是以鹼性溶液為脫硫劑吸收煙氣中的SO2。

濕法脫硫工藝主要有:石灰石/石灰—石膏法、海水法、雙鹼法、亞鈉循環法、氧化鎂法等。

2、乾法脫硫工藝工藝用於電廠煙氣脫硫始於20世紀80年代初。

乾法脫硫工藝主要有:荷電乾法吸收劑噴射脫硫法、電子束照射法、吸附法等。

3、半乾法脫硫工藝工藝融合了濕法、乾法脫硫工藝的優點,具有廣闊的套用前景。

半乾法脫硫工藝主要有:噴霧乾燥法、循環流化床法、增濕灰循環法、煙道噴射法等。目前煙氣脫硫技術以濕法脫硫工藝占主導,同時乾法、半乾法脫硫工藝也在發展中。

四大電廠工藝

石灰石/石灰—石膏法

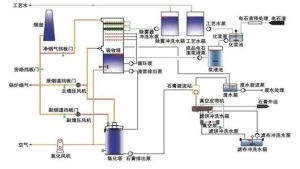

石灰石/石灰—石膏法是技術最成熟、套用最多、運行狀況最穩定的方法,其脫硫效率在95%以上。石灰石/石灰—石膏濕法是300MW及以上機組中最廣泛採用的脫硫方式。世界各國(如德國、日本等)在大型火電廠中,90%以上採用濕式石灰石/石灰—石膏法煙氣脫硫工藝。目前,石灰石/石灰法是世界上套用最多的一種FGD工藝,對高硫煤,脫硫率可在90%以上,對低硫煤,脫硫率可在95%以上。

噴霧乾燥法

噴霧乾燥法煙氣脫硫最先由美國JOY公司和丹麥NiroAtomier公司共同開發的脫硫工藝,20世紀70年代中期得到發展,第1台電站噴霧乾燥脫硫裝置於1980年在美國北方電網河濱電站投入運行,並在電力工業迅速推廣套用。該工藝目前已基本成熟,在歐洲套用較多,法國、奧地利、丹麥、瑞典、芬蘭等國家均建有這種設備。

爐內噴鈣爐後增濕活化法

LIFAC工藝即在燃煤鍋爐內適當溫度區噴射石灰石粉,並在鍋爐空氣預熱器後增設活化反應器,用以脫除煙氣中的SO2。爐內噴鈣脫硫技術早在20世紀50年代中期就已開始研究,但由於脫硫效率不高(只有15%~40%),鈣利用率低(15%)而被擱置。到20世紀70年代又重新研究,80年代初,芬蘭Tampella和IVO公司以爐內噴鈣為基礎,開發附加尾部增濕活化的煙氣脫硫工藝,即爐內噴鈣爐後增濕活化工藝(LIFAC),使脫硫效率和脫硫劑利用率都有了較大提高。

煙氣循環流化床法

循環流化床煙氣脫硫工藝是德國魯奇(Lurgi)公司開發的一種新的乾法脫硫工藝。該工藝以循環流化床原理為基礎,通過脫硫劑的多次再循環,延長脫硫劑與煙氣的接觸時間,大大提高了脫硫劑的利用率。該法主要優點是脫硫劑反應停留時間長、對鍋爐負荷變化適應性強。目前已研製出第三代技術,即內回流循環流化床法