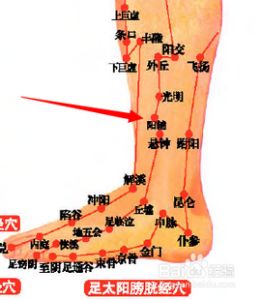

釋名

外側稱陽;“輔”指外輔骨即腓骨。穴處小腿外側面之腓骨前緣。故名。《素問·氣穴論》:“分肉二穴”。王冰註:“在足外踝上,絕骨之端,同身寸之三分,筋肉分間,陽維脈氣所發。”林億等新校正:“按《甲乙經》無分肉穴,詳處所疑是陽輔。”《針灸聚英》作陽輔別名。

名解

1)陽指陽氣,輔為輔佐之意。陽輔名意指膽經的水濕之氣在此吸熱上行。本穴物質為懸鐘穴外散而來的濕冷水氣,至本穴後因受外界之熱而升溫上行,本穴如輔佐膽經氣血向上蒸升的作用,故名陽輔。

2)膽經經穴。經,動而不居也。本穴吸熱後上行的陽氣在本穴只是流行而過,動而不居,故為膽經經穴。

3)本穴屬火。屬火,指本穴氣血運行變化表現出的五行屬性。本穴物質為懸鐘穴傳來的涼濕水氣,在本穴為吸熱蒸升的變化,表現出火的炎上特徵,故其屬火。

主治

偏頭痛,目外眥痛,腋下痛,瘰癧,腰痛,胸脅及下肢外側痛,瘧疾。現多用於頸淋巴結炎,頸淋巴結核,坐骨神經痛,膝關節炎等。

古代記述:寒熱酸痛、四肢不舉,腋下腫、瘰癧,喉痹,酸痹不仁、腰痛、諸風,口苦、脅痛。頭熱如火、足冷如冰。

近人報導:偏頭痛、高血壓。

刺灸法

直刺0.5~0.7寸。可灸。

功效

祛風濕、利筋骨,瀉膽火。

方例

逆厥:章門、陽輔、臨泣,如脈絕灸間使或針復溜。

腋腫、馬刀瘍:陽輔、太沖。

髀樞膝骨痹不仁:陽輔、陽交、陽陵泉。

配伍

配環跳、陽陵泉,有舒筋活絡的作用,主治下肢外側痛。

配風池、太陽,有祛風止痛的作用,主治偏頭痛。

配丘墟、足臨泣,有活絡消腫的作用,主治腋下腫。

文獻摘要

《千金方》:主胸脅痛。

《資生》:風痹不仁,陽輔、陽關。

《金鑒》:主治膝痹痠疼,腰間寒冷,膚腫筋攣,百節痠疼,痿痹,偏風不遂等證。