人物履歷

陳虻,原名陳小兵,著名電視人,生前曾任中央電視台新聞中心評論部副主任,20世紀90年代初,曾在《人物述林》《觀察與思考》等節目中做記者。生於1961年8月30日,2008年12月24日逝世,享年47歲。

1961年8月30日出生。

1983年,畢業於哈爾濱工業大學光學工程專業。

1985年,在中央電視台任記者,從事欄目《人物述林》、《社會經緯》、《觀察思考》。

1993年7月,任《東方時空·生活空間》製片人,提出“講述老百姓自己的故事”的廣告語。

1996年,獲全國十佳製片人。

1997年,組織召開了北京國際紀錄片學術會議。

2001年1月,赴美參加伯克利大學“媒體與社會發展國際研討會”。

2001年10月,主持《東方時空》改版。

工作經歷

工作

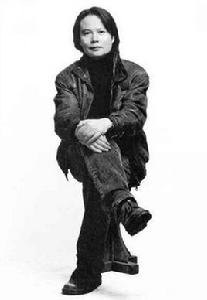

陳虻

陳虻大學畢業時,陳虻被分到了航天工業部團委工作。一個偶然的機會,他到了中央電視台,從小到大一直朦朦朧朧的“搞文”的念頭在那個瞬間突然清晰起來。作為製片人的陳虻說過這樣的話:“創作是一件浪漫的事情,而創作的過程又是十分具體的。所以,要完成一件成功的作品,同時需要兩種極具反差性的品格——靈異奔放和老老實實。” 陳虻在中央電視台的頭三年里,沒有具體的工作,如果說他幹的事兒算是工作的話,那個工作就叫“打雜”。接收陳虻的人要不是當初看中他的人,他的工科背景讓領導有些不情願。三年里,每次報選題,到了陳虻這兒都會自動地跳過去。從陳虻上班的那天起,他的主要任務就是領肥皂、毛巾,拿報紙,乾雜務。誰在外面拍片子磁帶不夠了,一個電話回來,陳虻就扛幾箱帶子,買張站台票給送過去。誰的錢不夠了,陳虻就負責跑郵局寄錢。誰要是外出拍片子,說:“陳虻,跟我走一趟。”這是三年里他覺得最幸福的事兒。“走一趟”對那個人來說是搬東西,聯繫車票,找住處都不用愁了,對陳虻來說卻是學習業務的大好機會……陳虻就是這樣成為《東方時空》總製片人的。

1993年6月的一天,當時《東方時空》的總製片人孫玉勝靠著窗台對陳虻說,來《東方時空》吧。陳虻回家後看了20多天的《東方時空》,也想了20多天。“有兩點理由,我決定來了,一是《東方時空》天天播,就一定天天有事兒乾,我不願閒著;二是《生活空間》當時是一個服務性的欄目,教給人一些生活技能,我想我在這兒幹不成什麼好事,至少不會幹對不起老百姓的壞事。”而從那個夏天開始,《生活空間》也漸漸成為老百姓生活中不可或缺的一部分。

2001年11月5日,新改版的《東方時空》播出了。25天前,總製片人陳虻才接到改版通知。在如此短的時間內對一個天天要播的名牌欄目動手術,難度可想而知。陳虻戲稱為:“就像一家飯店,一邊營業一邊搞裝修。”身為中央電視台新聞評論部副主任,陳虻還同時領導著《新聞調查》和《實話實說》這兩個重頭欄目。

生平

陳虻

陳虻陳虻,著名電視人,生前曾任央視新聞中心評論部副主任,20世紀90年代初,曾在《觀察與思考》做記者。

1983年哈爾濱工業大學光學工程專業畢業,畢業時被分到航天工業部團委,1996年獲全國十佳製片人。1997年組織召開了北京國際紀錄片學術會議。2001年初趕美參加伯克利大學“媒體與社會發展國際研討會”。2001年1月,擔任新聞評論部副主任,主管《實話實說》、《新聞調查》,2001年10月主管《東方時空》,併兼任該欄目總製片人。在多年的電視新聞工作中,陳虻的創作經歷,十分豐富,收穫頗多.

網路上有一個很有名的片子《分家在十月》,是我曾供職的央視新聞評論部的兄弟們攢的,已經成為中國電視史上最具智慧的黑色幽默作品。這個片子還有一個名字叫《陳虻諾夫回憶錄》。在片中,時任評論部副主任陳虻白髮蒼蒼。但是現實中,陳虻沒有活到那個年紀,2008年12月24日夜,他因胃癌去世,享年47歲。

陳虻

陳虻陳虻喜歡穿牛仔褲,長發飄飄。才情豐富,成就斐然,心思敏銳,情懷深沉。熟諳主流話語不乏叛逆精神。大家很怕他審片,總是先打聽好審片主任的排班表,如果感覺是個爛片就想辦法拖一拖,避開他的鋒芒。他目光太敏銳,語言太精妙,那時,能做出個好片子與陳虻英雄惜英雄,曾是我很大的創作動力。《巴金》、《余光中》、《孫志剛》,少數幾個自己尚能過關的片子都曾經過他的法眼。他可算是台里少數審片專注的領導,之後的點評,更是字字珠璣句句經典,只是在場聽的人常常只有一兩個人。如今想來,十分可惜。他不僅指點具體的剪接拍攝採訪技巧,也善於提煉深厚的人生哲理。有些話,在離開多年後依然感覺振聾發聵,比如他曾經說:不要因為走得太遠,忘了我們為什麼出發。

這個世界上,有些人能量太多,多到可以分給很多人,我也曾幸運地分得一杯羹,這杯羹,還在滋養我。肉身有它自己的天命。但是,一個人的智慧,被許多人悄悄地擁有著,這樣的價值,不與肉身等長。所以,此刻,我和很多人一樣悄然嘆息,但想到他將生命能量發散後,在地母黑暗而溫暖的擁抱中開始深長的休息,我又感覺到一種平靜的溫暖。雖然從此以後,無論我拿出什麼作品,都找不到這樣一個人去惶恐面對。

評價

白岩松 :“我和他是兄弟”

陳虻

陳虻(陳虻在98年開創的《生活空間》,通過“講述老百姓自己的故事”創造了中國電視界的一個神話,這個欄目為後人留下了一部“小人物的歷史”。)

“講述老百姓自己的故事”,陳虻創意。這句由著名演員王剛配音的話語,至今在觀眾中有口皆碑。

“是否可以說,陳虻是中國電視、中國社會紀錄片的推動者?”對此,央視著名主持人白岩松昨日說:“毫無疑問。當開始‘講述老百姓自己的故事’的時候,就是對他工作的一種評價。”患胃癌是否與長期工作中的積勞成疾有關?白岩松沒有回答,但他表示:“我和他是兄弟。”中國傳媒大學教授袁芳說,在陳虻的“講述老百姓自己的故事”之前,新聞節目很少有關注民生的內容,陳虻在《東方時空》中把目光投向了老百姓,開創了中國新聞史的先河,從此故事類、紀錄類節目大量湧出。

電視人:無法不悲痛不憂傷

(長發,深沉,睿智,灑脫,自信,不張揚——這是很多電視同行對他的印象。)

一位名為“飛去來兮”的網友自稱曾供職於央視新聞評論部。她在網上表達了對陳虻的“惜別”:那時大家很怕他審片,總是先打聽好審片主任的排班表,如果感覺是個爛片就避開他的鋒芒。他目光太敏銳,語言太精妙。審片之後的點評,字字珠璣,句句經典。有些話,在離開多年後依然感覺振聾發聵,比如他曾說:“不要因為走得太遠,忘了我們為什麼出發。”

在央視新聞中心工作的一位女士說:“在中國電視發展五十周年暨中央電視台建台五十華誕之際,我們失去了一位優秀的中國電視人,這無疑是中國電視界的一大損失!無法不悲痛,無法不憂傷!”

陳虻的消遣:看碟和陪兒子

陳虻第一次做客網站是在2001年11月,那時《東方時空》的子欄目《時空連線》首次播出。

有網友問他“講述老百姓自己的故事”這句話是怎么想出來的,他說,1993年,初創的《生活空間》一直在調整,需要用一句清晰的話告訴人們,《生活空間》代表的是什麼。“從夢中醒來,腦子裡顯出來幾句不同的話,我拿筆記下來,寫到講述老百姓自己的故事時,我覺得我要的就是這句。”他說。

陳虻

陳虻他說,工作之餘喜歡看碟,因為一個半小時裡濃縮了作者的許許多多的經歷和思考,這是一種非常奢侈的享受。有網友問他:你的名字和“牛虻”有關嗎?陳虻說,那個字念meng,和《牛虻》有關,因為他屬牛,他父母讀過《牛虻》這本書。“當你工作累的時候怎么消遣?”陳虻說:“和我兒子在一起。我需要和兩種人打交道,一種是有智慧的人,因為他們簡單;一種是無知的人,因為他們簡單,所以我喜歡四歲的兒子,跟他在一起是我最專心的時候。

根據他當時的介紹,7年過去了,他兒子已經11歲了。

據知情人透露,陳虻去世前曾與羅京同住北京腫瘤醫院。

陳虻在電視圈的專業人士中小有名氣。他曾提出《東方時空》中《生活空間》里“講述老百姓自己的故事”的創意。這句由王剛配音的話語,曾在觀眾心中留下深刻記憶。一位電視專家今早在接受記者電話採訪時評價,這種直接把攝像機對準中國老百姓的做法,透出實實在在的生活畫面。

他追求的自由人格精神,在這樣的體制下不可能完全實現

一直到逝世之前,陳虻始終對自己的工作非常敬業。他生前的同事在“百度百科”上給他建了詞條,詞條里這樣描述他的工作狀態:

“記得那時,大家很怕他審片,總是先打聽好審片主任的排班表,如果感覺是個爛片就想辦法拖一拖,避開他的鋒芒。……記得常常在夜裡九十點鐘才編完最後一個畫面,他一臉倦容地走進機房,剛看完《社會記錄》,再之前是《紀事》,再之前是《百姓故事》……被七八個或精彩或平庸的片子折磨過,每一個都不敷衍,每一次審片,都像一堂課。我們拿著“同意播出”的簽字收拾好帶子踏實地走人,他還坐著,說要等準直播的“連線”。印象中我的最後一次審片,簽完字後他沒有走,而是長嘆一聲說,文飛剛來的時候還是個小姑娘,現在,也老了。我拿著播出單,轉過身去,收拾台子上的帶子,關機,眼中愴然淚下。那是我最後一次見他,之後,我離開了讓我老得很快的編輯台和新聞評論部。”陳虻成為《東方時空》製片人之後,陳真成了他的繼任者。採訪他是在2008年12月26日的下午,陳真說,靈堂,他一直都不敢去看。

在陳真看來,陳虻把所謂的“理想主義”堅持到了最後,“他不管條件多簡陋,都要求大家能夠出精品”。而他自己,也經常為了工作,不吃飯,或者到下午三四點鐘才吃第一頓飯。

陳虻

陳虻陳真說,他與陳虻在人文關懷的方向和欄目的方向上沒有任何分歧,如果說有不同的話,就在於對現實局限的認識。“陳虻希望每一個作品都能成為精品,因而給手下的編導很大壓力。但我看到,這畢竟是一個播出量很大的電視欄目,流水線作業也許才是更現實的方式,不能要求一周內做出一個精品。比起央視其他欄目,做紀錄片的編導更累,收入更少,職務帶來的便利幾乎沒有,孩子上學都找不到可以托關係的人。也許在20世紀90年代,電視人的收入還比其他行業高一些,電視人的收入也只是一般水平。”陳真說,他看到女編導編片子編得“面目都扭曲了,嫁不出去”,就心中難過。“我們總說人文關懷,但為什麼不能先關懷關懷自己的編導?”“所以我有時要求沒那么嚴格,讓編導們也舒服些。”

陳真說,陳虻有一次對他說,他工作起來不吃飯,某種程度上也是一種“苦肉計”——這是讓編導們看到,不只是他們辛苦,我和他們一樣辛苦。

陳真認為,在仕途上,陳虻不能算順利,“他追求的自由人格和精神,在這樣一種體制下,是不可能完全實現的”。比起陳虻,陳真自認為“是個俗人”,他感傷地說:“我們這一代人的生存環境太惡劣了,注定在殘酷的生存鬥爭中遍體鱗傷。”

撰寫者說:“陳虻喜歡穿牛仔褲,長發飄飄。才情豐富,成就斐然,心思敏銳,情懷深沉。熟諳主流話語,不乏叛逆精神。在我心中,這是最有理由享受理想生活的那種人,應該在城市邊緣弄個詩意的居所,調素琴閱金經,飲茶讀書,高朋滿座,一不稱意便可明日散發弄扁舟。可惜這樣的生活往往屬於那些滿臉橫肉銅臭逼人的房地產暴發戶。陳虻,不過是電視與官場的雙重壓力艱難負重的中年男。”離陳虻的辦公室靈堂不遠,是一面電子公告牌,公告牌上不停地滾動著號召同事們向陳虻家屬捐款的信息,陳虻身後,留下的是沒工作的妻子和11歲的孩子。

“他走得——太年輕了。”牟森感嘆說。

然而在柴靜眼中,陳虻的一生不能用“現世幸福”或者是“現實不幸福”來衡量:“他不幸福,但是他說,要成為這樣的人就要不幸福。他有另外的補償。”

“他老說,做節目是做人,為這個我們有過非常大的爭吵。他說,你不這樣做,就不會成為一個偉大的記者。他說,一個在職業上成功的人不可能幸福。”柴靜這樣回憶。

“陳虻說,你為什麼不按照我說的生活?我說,因為這是我的生活。他說,可是我講的是對的。”

柴靜說,陳虻對她的訓練非常嚴格。“他說:你就是一個網球,我就是一隻網球拍,不管你跳得多高,我永遠都在高於你1毫米之上。他是職業教練。”柴靜記得,訓練階段陳虻對她說過最溫柔的話就是:“其實也不應該對你有過高的要求,你已經不容易了,應該快樂一點。”

“他有點像男版的我,我有點像女版的他。他離去,我覺得我的一部分隨他離去了。但是另一方面,我又覺得他的一部分在我身上還延續著。這讓我覺得也還可以,他以某種方式還活在這世界上。”說到這裡的時候,柴靜的眼睛濕了。

一位央視新聞工作者寫了一首詩悼念陳虻:

魂靈可知心歸處,

春去秋來幾時安。

天高雲深望故人,

祈願此心接彼心。

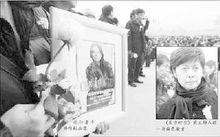

悼念

台北時間2008年12月24日0:30,北京腫瘤醫院,搶救黯然結束,中央電視台社會專題部副主任(原新聞評論部副主任) 陳虻因胃癌去世,享年47歲。

戊子寒冬,池沿草冷,

悲苦莫甚,泣送阿虻。

生活空間,眾人歡悅,

悼念陳虻

悼念陳虻英年早逝,壯猷未竟。

央視東遷,仁兄西去,

情殷鶴弔,新鬼舊朋。

終歸同處,驚惕何故,

意篤鴒厚,謁禁涕零。

人生一世,草木一生,

箴言不朽,記錄百姓。

晏睡而成習慣的人,自然醒十分重要。所以,被人提溜起早,是一件要多痛苦有多痛苦的事兒。但是,今晨近三點才迷糊著,六點鐘就自己醒了。揉著惺忪的眼睛,心裡象灌了鉛一樣沉悶,起來摸摸索索想寫點什麼,卻發現腦子木僵僵的一片混沌——駕鶴西去的陳虻兄弟,我該為你寫點什麼。前面這幾行韻文,是一大早生憋出來的。將這幾行字端端正正抄錄於六尺宣紙之上,再摺疊放到雙肩跨里背好,匆匆乘坐捷運趕赴八寶山殯儀館。路口,兩塊錢買了一袋熱豆漿,喝了一口,燙且噎得慌,索性扔掉。因為周六,捷運乘客並不多,有人過來打招呼,我的臉色陰沉著,大約難看得可以,勉強點頭算是招呼過了。

從哈爾濱工業大學畢業不久,對新聞工作似乎有著異乎尋常的興趣。我那時已經在報舘工作了幾年,寫新聞兼評論,當時因為批評報導惹了一身官司。而我的麻煩,正是陳虻的興趣點之所在,他對我的事情很關心。雖為外行,卻從不同的角度提了很多誠懇的意見。只可惜年代久遠,我回憶不起來他當時具體講了一些什麼話。

聊天的地方就在他們家裡——因為工作的關係,我與陳虻的母親楊青老師(中央人民廣播電台新聞前輩,“鄒韜奮新聞獎”獲得者)打交道比較多,經常到她家裡去。其父酷愛篆刻,常給我們報紙投稿。在他看來,他兒子感興趣的新聞話題永遠沒有“字母印”“平刀直下”重要。

陳虻的家住在北京二環以里皇家園林公園東門口的一個大雜院裡,幾間平房光線似乎不怎么明亮,院子的過道里,家家戶戶堆滿了白菜、蘿蔔、煤球一類過日子必不可少的東西。可是出了院子不用兩分鐘,即可以進入氣派非凡的皇家公園,再步行十幾分鐘,便可抵達沙灘老北大紅樓。這種切換很有趣,也許正是這種以大雜院為中心百姓生活為中心的北京社會不同場景的切換,使得陳虻有可能將全新電視紀錄片的理念提煉出來並堅持下去。若干年之後,當王剛那句“講述老百姓自己的故事”成為中國觀眾耳熟能詳的流行語的時候,我腦子不止一次冒出來這個念頭來。

弔唁的隊伍已經排的老長了。簽名之後,領得一枝黃菊花和別在胸前的小百花,隨著人流緩緩往前移 動。天冷得很,呼氣化作輕霧白煙,人們大多從汽車裡鑽出來,穿得單薄,但是沒有人使勁跺腳取暖。許許多多的熟面孔,大家不約而同地行著凝重的注目禮,場面異常肅靜。

悼念陳虻

悼念陳虻從告別廳里出來的人,一個個眼圈紅紅的。迎面見王甫兄一隻大手抹著臉上的淚水,抽搭搭全沒有了平常的爺們氣。敬一丹的眼睛已經像是兩個桃子。小白高大的個子愣愣地戳在那裡表情木然。崔永元臉色鐵青沒有一點血色。一個之前評論部的女編導專程從上海趕來為陳虻送行,她穿著單薄,站在室外的台階上,與評論部的所有同事一樣,任寒風襲身一動不動,似乎惟其如此心裡才好受一點。

我想見到楊青老師,又害怕見到她。白髮人送黑髮人啊,此刻,無人能替代身為母親的哀痛。一位大姐說,楊青老師今天早晨沒來現場,她這幾天被折磨得夠嗆,恐承受不住這個打擊。

評論部的同事事情辦得很周全,陳虻遺體上覆蓋著黨旗。喪禮的組織工作無可挑剔。進入告別室的大門上寫著一副對子,上聯頌其“君子文人”,下聯頌其“兩袖清風”,很顯然,對子隱喻著喪禮操辦者認為對逝者的最高、最重要的評價。儘管陳虻的人緣之好,幾乎是公認的,但是,置身央視這個最大的名利場當中,陳虻並沒有什麼絕緣免疫的特殊基因,所以,有人議論陳虻的病逝,半是勞累,半是積鬱。“兩袖清風”之判,“君子文人”之德,固為美譽也,今天未免來的太遲了。

吟得一句“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色”,詩人王勃萬代不朽,“講述老百姓自己的故事”,陳虻提煉出的這一句話足以傳世了。為一件事情而來,得一句箴言而去,陳虻算是一位。老百姓並不容易講述自己的故事,講述的並不是自己的故事,甚至講述的並不是故事。陳虻的紀錄片理念,依然是我們這個社會要特別著力才能逐步實現的人文理想。