簡介

陳安,中國著名法學家,資深法學教授,1986年國務院學位委員會遴選的博士生導師,國際知名的中國學者。1950年廈門大學法律系畢業;1957年復旦大學政治學研究生畢業;1981~1983年美國哈佛大學法學院高級訪問學者。廈門大學法學院前院長(1987~1998)和國際經濟法研究所前所長(1987~1998),主要學術兼職:中國國際經濟法學會會長(1993至今),中國政府依據《華盛頓公約》於1993年、2004年兩度遴選向“解決投資爭端國際中心”(ICSID)指派的國際仲裁員(每國指派4名)等。

1981~1983年應邀在美國哈佛大學從事國際經濟法研究,併兼部分講學。1990~1991年以“亞洲傑出學者”名義應聘擔任美國俄勒岡州西北法學院客座教授及國際法研究顧問。先後多次應邀赴美、加、比(歐共體總部)、瑞士(聯合國分部)、德、英、澳、韓、荷、法、新加坡等國家和地區參加國際學術會議或講學。

在法律實務方面,陳安是兼職資深國際商務律師,多家跨國公司法律顧問;中國國際經濟貿易仲裁委員會(CIETAC)仲裁員,國際商會(ICC)國際仲裁案件仲裁員,國際商會中國專家組(ICCCEX)成員;法國國際仲裁協會(IAI)仲裁員;美國國際仲裁員名冊(RIA)仲裁員。

自1983年從哈佛回國後,20多年來一直秉持“為振興中華效力,以專業知識報國”的素志夙願,積極從事國際經濟法學研究,致力開拓創新,並經常以學術研究心得向中國商務部主管義務提供國策諮詢意見,作為決策參考,多次獲得商務部來函表揚。

學術成長經歷

陳安教授1950年畢業於廈門大學法律系

陳安教授1950年畢業於廈門大學法律系陳安生於1929年5月。其學術成長經歷,如以1979年中國實行改革開放基本國策為分界點,可大體劃分為前50年和後30年兩大階段。第一階段:1929年至1979年。陳安雖天賦平庸,但能勤奮學習,故從國小至大學,經常成績優秀,名列前茅,學業基本功紮實。大學畢業以後,經國家統一分配,曾擔任人民法院審判員半年,旋即調回廈大法律系執教。三年後,因全國性“院系調整”,中斷法學生涯,奉命“轉行”執教於馬列主義教研室、教育系、歷史系等單位。輾轉27年之後,中國實行改革開放國策,陳安又奉命“歸隊”執教於法律系。這段期間,雖一貫黽勉敬業,“幹啥學啥”,未敢稍懈,但由於頻頻轉行,“運動”不斷,法律專業業務日漸荒疏。

陳安教授1957年畢業於復旦大學政治學研究生班

陳安教授1957年畢業於復旦大學政治學研究生班第二階段:1980年至2010年。1980年“歸隊”法律系後,一個偶然機會,陳安與前來廈大訪問的時任哈佛大學法學院副院長柯恩教授就跨國投資問題展開一場學術爭鳴和激辯。事後對方稱:“你的知識補充了我的不足”,並表示擬正式邀請陳安赴美訪問和講學。1981-1983年應邀訪美期間,陳安專心致志,刻苦鑽研“國際經濟法學”這一新興邊緣學科,立足中國國情,以馬列主義為指導,批判地吸收該學科的國際前沿學術成果和相關信息,擴大了學術視野,增長了專業新鮮知識,並致力開拓創新,開始逐步形成自己的學術理念和基本觀點。這是陳安學術成長過程的一大轉折和新的起點。

此段經歷,誠如《人民日報》(海外版)一篇報導所概括:“1980年,半百之年的他重返法學領域。在應衝刺的年齡才起跑。……重返法學界6年之後,他成為國務院學位委員會評定的國際經濟法專業全國最年輕的博士生導師。”“陳安重返法學生涯於改革開放之始,他的學術生命從此與改革開放緊密相連。”

主要學術成就

陳安論國際經濟法學(五卷本)

陳安論國際經濟法學(五卷本)近三十年來,陳安積極培養和帶領精幹的學術團隊,集體攻關,致力於探索和開拓具有中國特色的國際經濟法學理論體系。撰寫和主編的主要著作有《陳安論國際經濟法學》(五卷本,310萬字)《國際經濟法學芻言》(兩卷本,210萬字)、《美國對海外投資的法律保護及典型案例分析》、《國際經濟立法的歷史和現狀》、《國際經濟法總論》、《國際經濟法學》、《國際經濟法學專論》、《國際投資法學》、《國際貿易法學》、《國際貨幣金融法學》、《國際稅法學》、《國際海事法學》、《國際投資爭端仲裁——“解決投資爭端國際中心”機制研究》、《MIGA與中國:多邊投資擔保機構述評》等40種,合計約2,330餘萬字。另在《中國社會科學》、《中國法學》、國際政府間組織“南方中心”兩種機關學刊(“South Bulletin”和“Working Paper Series”)、美國多家法學學刊、日內瓦多家國際性學刊等國內外權威學術刊物上發表多篇論文。

陳安撰寫和主編的這些著作和所撰的雙語學術論文,分別從總論、各論、概論以及專題等四種不同的角度,闡述和論證國際經濟法學這一新興邊緣學科,其學術特點是旗幟鮮明地站在中國和全球開發中國家的共同立場,獨樹中華一幟,投身國際爭鳴。一方面,針對當代國際經濟法學所面臨的各種理論和實踐的熱點難點問題,通過學術論證,致力為國際弱勢群體爭取和維護平權地位和公平權益而鼓與呼,探索建立國際經濟新秩序的規律和路徑;另一方面,有的放矢,針對外國媒體、政壇和法學界對中國的各種誤解和非難,撰寫雙語長篇論文予以澄清和批駁。積三十年的努力,為構建具有中國特色的國際經濟法學理論框架和學科體系,做出了重要的嘗試和開拓性貢獻,初步形成為國際經濟法學領域中特色鮮明的中國學派。學界評議認為,陳安是“新中國國際經濟法學的奠基人之一,……匯集陳安30年研究國際經濟法學主要成果的五卷本《陳安論國際經濟法學》,被認為是中國學者構建中國特色國際經濟法學派的奠基之作和代表性成果。”另外,以上多部論著被指定為全國性高校本科生、研究生法學教材或教學參考書,被全國高校廣泛採用。

自1988年至2009年二十一年間,陳安的學術論著獲得國家級、省部級科研優秀成果一等獎十二項,二等獎八項,合計二十項(三等獎未計)。

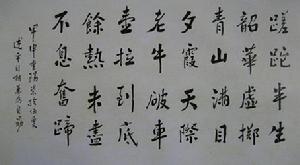

陳安教授手跡

陳安教授手跡此外,陳安在國內外的學術影響還體現在:(1)他在1998年創辦並長期擔任主編的《國際經濟法學刊》,已成為全國性專業同行交流和爭鳴的重要學術平台,並於2006年入選為“中國社會科學引文索引”(CSSCI)學術數據來源集刊。(2)他在1984年參與創建“中國國際經濟法學會”,並從1993年起連續四度被同行學者推舉擔任會長,學會宗旨是“以文會友,以知識報國”。2007 年7月該學會獲中華人民共和國民政部正式登記,成為全國性一級學術社團法人。法人住所設在廈門大學。(3)被遴選擔任《中國大百科全書 • 法學》(2006年修訂版)國際經濟法分支的主編。(4)1960年被評為福建省勞模,2006年被評為福建省高校優秀共產黨員。(5)1992年獲國務院政府特殊津貼。1987年、1994年、2003、2006年先後四次獲得廈門大學最高榮譽獎“南強獎”一等獎;2008年又獲“南強獎”特等獎。(6)《人民日報》、《光明日報》、《法制日報》等報刊以及國務院學位委員會刊物《學位與研究生教育》先後多次報導陳安的學術觀點和有關事跡。(7)美國、英國多種《國際名人錄》均列有陳安的個人小傳。

視頻

主要著作

1.《陳安論國際經濟法學》(專著,五卷本),復旦大學出版社2008年版。

2.《國際經濟法學資料新編》(上、下兩卷),北京大學出版社2008年版。

3.《國際經濟法學專論》(第二版)(上、下兩卷)(主編),高等教育出版社2007年版。

4.《國際經濟法學》(第四版)(主編),北京大學出版社2007年版。

5.《國際經濟法學資料選萃》(主編),高等教育出版社2007年版。

6.《國際投資法的新發展與中國雙邊投資條約的新實踐》(主編),復旦大學出版社2007年版。

7.《國際經濟法》(第二版)(主編),法律出版社2007年版。

8.《國際經濟法學新論》(主編),高等教育出版社2007年版。

9.《國際經濟法學學刊》(第12卷4期-第15卷4期)(主編),北京大學出版社2005—2008年版。

10.《中國大百科全書•法學》卷(修訂版)國際經濟法分支學科(主編),中國大百科全書出版社2006年。

11.《國際經濟法學芻言》(專著),北京大學出版社2005年版。

12.《國際經濟法概論》(第三版)(主編),北京大學出版社2005年版。

13.《國際經濟法學學刊》(第8—12卷)(主編),北京大學出版社2004—2005年版。

14.《國際經濟法學》(第三版)(主編),北京大學出版社2004年版。

15.《國際經濟法論叢》(第1—7卷)(主編),法律出版社1993—2003年版。

16.《國際經濟法學專論》(上、下兩卷)(主編),高等教育出版社2002年版。

17.《國際經濟法概論》(第二版)(主編),北京大學出版社2001年版。

18.《國際經濟法學》(第二版)(主編),北京大學出版社2001年版。

19.《國際投資爭端案例精選》(主編),復旦大學出版社2001年版。

20.《國際投資爭端仲裁——“解決投資爭端國際中心”機制研究》(主編),復旦大學出版社2001年版。

21.《國際經濟法》(主編),法律出版社1999年版。

22.《國際經濟法學系列專著》(總主編,五卷),北京大學出版社1999—2001年版。(含《國際投資法學》、《國際貿易法學》、《國際貨幣金融法學》、《國際稅法學》、《國際海事法學》)

23.《海峽兩岸交往中的法律問題研究》(主編),北京大學出版社1997年版。

24.《台灣法律大全》(主編),中國大百科全書出版社1996年版。

25.《MIGA與中國:多邊投資擔保機構述評》(主編),福建人民出版社1995年版。

26.《國際經濟法學》(主編),北京大學出版社1994年版。

27.《涉外經濟契約的理論與實務》(主編),中國政法大學出版社1994年版。

28.《國際經濟法資料選編》(主編),法律出版社1991年版。

29.《國際經濟法總論》(主編),法律出版社1991年版。

30.《台灣涉外經濟法概要》(主編),鷺江出版社1990年版。

31.《“解決投資爭端國際中心”述評》(專著),鷺江出版社1989年版。

32.《國際經濟法系列專著》(主編,五卷),鷺江出版社1987—1989年版。(含《國際投資法》、《國際貿易法》、《國際貨幣金融法》、《國際稅法》、《國際海事法》)

33.《舌劍唇槍:國際投資糾紛五大著名案例》(主編),鷺江出版社1986年版。

34.《美國對海外投資的法律保護及典型案例分析》(專著),鷺江出版社1985年版。

35.《國際經濟立法的歷史和現狀》(日文、英文編譯),法律出版社1982年版。

36.《列寧對民族殖民地革命學說的重大發展》(專著),生活·讀書·新知三聯書店1981年版。

37.《印度特傖甘納人民的鬥爭及其經驗教訓》(英文譯著),生活·讀書·新知三聯書店1977年版。

38.《修正主義反對無產階級專政學說》(俄文譯著),生活·讀書·新知三聯書店1962年版。

49.《反對修正主義》(俄文譯著),生活·讀書·新知三聯書店1962年版。

40.《現代資產階級社會學關於階級和階級鬥爭的各種反科學理論》(俄文譯著),上海人民出版社1958年版。

主要論文

1.“AReflectionsontheSouth-SouthcoalitionintheLastHalfCenturyfromthePerspectiveofInternationalEconomicLaw-making:FromBandung,DohaandCANCUNtoHongKong”,原發表於TheJournalofWorldInvestment&Trade(Geneva),第7卷第2期,2006年4月。經增訂更新,被收輯於在海牙、紐約、倫敦同時推出的學術專著《從第三世界視角看通過貿易謀求經濟發展》“EconomicDevelopmentThroughTrade:AThirdWorldPerspective”,KluwerLawInternational,2008年1月出版。

2.《區分兩類國家,實行差別互惠:再論ICSID體制賦予中國的四大“安全閥”不宜貿然全面拆除》,載於《國際經濟法學刊》第14卷第3期,2007年。

3.《DistinguishingTwokindsofCountriesandGrantingDifferentialreciprocity---Re-commentsontheFourSafeguardsinSino-ForeignBITsNottoBeHastilyandCompletelyDismantled,》載於TheJournalofWorldInvestment&Trade(Geneva),第7卷第2期2007年。

4.《ShouldtheFourGreatSafeguardsinSino-ForeignBITsBeHastilyDismantled?》載於《世界投資與貿易學刊》(TheJournalofWorldInvestment&Trade)第7卷第6期,December2006。

5.《WeakversusStrongattheWTO》載於《日內瓦天下大事論壇》季刊創刊號April2006。

6.《ReflectionsontheSouth-SouthCoalitionintheLastHalfCenturyfromthePerspectiveofInternationalEconomicLaw-mak》載於《世界投資與貿易學刊》(TheJournalofWorldInvestment&Trade)第7卷第2期,April2006。

7.《中外雙邊投資協定中的四大“安全閥”不宜貿然拆除》載於《國際經濟法學刊》2006年第1期(第13卷)。

8.《南南聯合自強五十年的國際經濟立法反思---從萬隆、多哈、坎昆到香港》》載於《中國法學》2006年第2期。

9.《TheForkConfrontingDDRandWTOafterItsHongKongMinisterialConference》《何去何從:香港會議後多哈回合和世貿組織的走向》載於《南方公報》(SouthBulletin)(日內瓦)2006年第120期。

10.《外商在華投資中的“空手道”融資:“一女兩婿”與“兩裁六審”》載於《國際經濟法學刊》第12卷第3期北京大學出版社2005年。

11.《外貿代理契約糾紛中的當事人、管轄權、準據法、仲裁庭、債務人等問題剖析——韓國C公司v.中國X市A.B兩公司案件述評》,載於《國際經濟法學學刊》(第9卷),北京大學出版社2004年版。

12.《美國單邊主義對抗WTO多邊主義的第三回合——“201條款”爭端之法理探源和展望》,載於《中國法學》2004年第2期。

13.《晚近十年來美國單邊主義對抗WTO多邊主義的三大回合──綜合剖析美國“主權大辯論”(1994)、“301條款爭端”(1998-2000)以及“201條款爭端”(2002-2003)》,載於美國《天普大學國際法與比較法學刊》2003年第17卷,第2期;其後,經修訂增補,由國際組織“南方中心”(SouthCentre)作為其“工作檔案”第22號,於2004年7月以“單行本”形式發行,並全文公布於該“中心”的網站。

14.《論涉外仲裁個案中的越權管轄、越權解釋、草率斷結和有欠透明——CIETAC2001—2002年個案評析》,載於《國際經濟法論叢》2003年第7卷。

15.《中國“入世”後海峽兩岸經貿問題“政治化”之防治》(增訂本),載於《國際經濟法論叢》2002年第6卷。

16.《中國“入世”後海峽兩岸經貿問題“政治化”之防治》,載於《中國法學》2002年第2期。

17.《世紀之交圍繞經濟主權的新“攻防戰”——從美國的“主權大辯論”及其後續影響看當代“主權淡化”論之不可取》,載於《國際經濟法論叢》第4卷,法律出版社2001年版。

18.《美國“1994年主權大辯論”及其後續影響》,載於《中國社會科學》2001年第5期。

19.《評對中國國際經濟法學科發展現狀的幾種誤解》,載於《東南學術》1999年第3期。

20.《再論中國涉外仲裁的監督機制及其與國際慣例的接軌》,載於《國際經濟法論叢》(增訂本)1999年第2卷。

21.《指鹿為馬,枉法裁斷——評港英高等法院1994年的一項涉華判決》,載於《升華與超越(大學生素質教育集錦3)》,高等教育出版社1998年版。

22.《論國際經濟法的邊緣性、綜合性和獨立性》,載於《國際經濟法論叢》1998年第1卷。

23.《中國涉外仲裁監督機制申論》,載於《中國社會科學》1998年第2期。

24.《英、美、法、德等國涉外仲裁監督機制辨析》,載於武漢大學《法學評論》1998年第5期。

25.《再論中國涉外仲裁的監督機制及其與國際慣例的接軌》,載於《民商法論叢》1998年第10卷。

26.《論中國涉外仲裁的監督機制及其與國際慣例的接軌》,載於《國際仲裁學刊》(日內瓦英文版)1997年第14卷第3期。

27.《一項判決、三點質疑》,載於《民商法論叢》(中文增訂本)1997年第8卷。

28.《一項判決,三點質疑:香港高等法院1993A176號判決評析》,載於《國際仲裁學刊》(日內瓦英文版)1996年第13卷第4期。

29.《台商大陸投資保險可行途徑初探》,載於《中國法學》1995年第5期。

30.《論中國涉外仲裁的監督機制及其與國際慣例的接軌》,載於《比較法研究》1995年第4期。

31.《中國涉外仲裁監督機制評析》,載於《中國社會科學》1995年第4期。

32.《論國際經濟法的含義及其邊緣性》,載於《中國國際法年刊》1995年本。

33.《論“適用國際慣例”與“有法必依”的統一》,載於《中國社會科學》1994年第4期。

34.《論“有約必守”原則在國際經濟法中的正確運用》,載於《東亞法律、經濟、文化國際學術討論會》1993年論文集。

35.《“台商大陸投資權益保障協定”初剖》,載於《台灣研究》1993年第4期。

36.《論國際經濟法中的公平互利原則》,載於《中德經濟法研究所年刊》1992年。

37.《是重新閉關自守?還是擴大對外開放?——論中美兩國經濟上的互相依存以及“天安門風波”後在華外資的法律環境》(英文),載於美國《律師》雜誌(俄勒岡州)1991年第2期。《論中美經濟的互補性以及天安門事件後在華外資的法律環境》,(英文)《律師評論(美國俄勒岡州)》1991年第2期。

38.《中國經濟特區和沿海開放城市的發展過程和法律結構》(英文),載於《中國涉外經濟法》1990年。

39.《兩種“兩岸人民關係法”之對立與統一——兼談“閩台自由貿易協定”之可行》,載於《台灣研究集刊》1990年第2、3期。

40.《某些涉外經濟契約何以無效以及如何防止無效》(英文),載於英國《威拉梅特法學評論》1987年第23卷。

41.《我國涉外經濟立法中可否規定對外資不實行國有化》,載於《廈門大學學報》(哲學社會科學版)(中、英兩種文本)1986年第1期,其英譯文本收輯於《在華投資的法律問題》,香港中貿翻譯公司1988年版。

42.《從海外私人投資公司的體制和案例看美國對海外投資的法律保護》,載於《中國國際法年刊》1984年版。

43.《中國吸收外資政策的法律結構與組織結構》(英文),載於《中國閉關自守的終結》1985年版。

44.《是進一步開放?還是重新關門?——中國吸收外資政策法令述評》(英文),載於美國《國際法與比較法學報》》1985年第1期。

45.《從海外私人投資公司的由來看美國對海外投資的法律保護》,載於《中國國際法年刊》1984年本。

46.《是“棒打鴛鴦”嗎?——就李爽案件評〈紐約時報〉報導兼答美國法學界同行問》(英文),載於美國紐約法學院《國際法與比較法學報》1981年第1期第3卷。

47.《論社會帝國主義主權觀的一大思想淵源》,載於《吉林大學學報》1981年第3期。

48.《試論和平共處與反帝鬥爭》,載於《廈門大學學報》(哲學社會科學版)1960年第2期。

主要獲獎獎項

近二十一年來陳安教授主要論著獲獎情況(以倒計年為序,2009~1988,三等獎未計入內)

![陳安[中國國際經濟法學會會長] 陳安[中國國際經濟法學會會長]](/img/1/bc6/nBnauM3XyUTO5gDOyITM4YTM3ITM4gTOyYDOwADMwAzMxAzLyEzL0UzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)