歌曲概述

《長征交響曲》共分五樂章,描述了從1934年10月中央紅軍主力從福建長汀、寧化和江西瑞金、於都等地出髮長征,於1935年10月勝利到達陝北根據地吳起鎮的中國革命史上的艱苦歲月和光輝歷程。在第二樂章里,作者根據這一時代背景,準確地選用了贛南閩西客家山歌中的長汀《風吹竹葉》這一頗有影響的民歌音調為主題“迭句”素材,採用多種高巧的藝術創作手法,充分利用原民歌的可塑性特點,五六次地再現了這一音樂主題,形象地揭示著交響曲的藝術特性,不僅完美成功地表現了偉大長征這一特定時期,紅軍告別根據地的戀舍之情的典型環境,而且使作品更具有中國民族化藝術特色。

《風吹竹葉》系分節歌形式,由單樂句反覆而構成。這種風格的山歌絕大多數是以典型的節奏,採用相同(相近)的節奏發展擴充為節奏特徵明顯而旋律線相近或不同音調,甚至調性色彩迥然不同的各類曲目。

正因為它具有較強的可塑性和音樂特性鮮明之憂,所以更有利於作為大型樂曲主題“迭句”所用,使其音樂形象個性化地發展。這類曲目在贛南閩西客家山歌中屢見不鮮,比比皆是。例如龍南《十二別》、大余《看郎歌》、寧都《擰牛歌》、瑞金《新作祠堂白瓦梁》和漳平《雄雞一鳴天就亮》等。

贛南閩西客家山歌在第二次國內革命的“擴紅”運動中發揮過重大作用。山歌像春風,喚醒了大眾;山歌似號角,激勵著軍民;山歌如匕首,瓦解了白軍, “一首山歌三個師”是真實形象的寫照,成為永傳佳話。同時,革命也促使了贛南閩西山歌的極廣泛的流傳和發展。為了革命的需要,浩瀚的客家山歌,印著時代腳步,更新革命內容,升華了情歌中愛的主題,唱出了人間真情實愛,成了蘇區山歌運動的又一大特色。當年流傳甚廣、最為人知的《送郎參軍》和《送郎當兵歌》則為最好的例證,像《風吹竹葉》等一些山歌也衍化注入新詞而傳唱。

“一首山歌一團火,唱得滿山烈火燒”。山歌運動為中國革命創造了輝煌;山歌運動開啟了我國革命史上大眾文化的新階段;山歌運動為我們民族文化留下了一批批不可多得的財富。山歌像一幀畫卷,描繪著蘇

區革命的悲壯景觀;山歌像一部史冊,真摯、樸實地記載著共產黨和毛主席的偉大恩情,記載著無數革命先輩的英雄業績。隨著“長征”,贛南閩西客家山歌也輾轉南北,傳遍全國各地。

解放後,贛南閩西客家山歌音調曾多次出現在如電影《翠崗紅旗》、《黨的女兒》、《冬梅》、《閃閃的紅星》及《紅軍根據地大合唱》等多種藝術作品之中,而丁善德先生卻首將《風吹竹葉》作為《長征交響曲》中音樂主題形象之一而用,使得歷史悠久的客家山歌音調,融進現代交響樂曲之中,並隨同《長征交響曲》這一世界性名著而載入世紀音樂史冊,這確實是客家人的驕傲.

歌曲歌詞

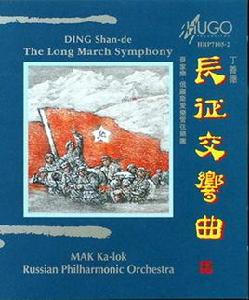

作 曲: 丁善德

第一樂章.踏上征途

[1] 柔板

[2] 快板但不太快

[3] 火熱的快板、進行曲速度

[4] 稍慢

[5] 稍快

[6] 進行曲速度

第二樂章.紅軍 各族人民的親人

[7] 慢板

[8] 快板

[9] 深情的慢板

[10] 活潑的快板

第三樂章.飛奪瀘定橋

[11] 急板

第四樂章.翻雪山 過草地

[12] 稍慢的慢板

[13] 稍慢的慢板

第五樂章.勝利會師

[14] 稍快的快板

[15] 火熱的快板

[16] 有活力的快板

[17] 火熱的快板

[18] 有活力的快板

[19] 急板

歌曲意義

《長征交響曲》是表現和歌頌長征這一偉大的歷史事件的五樂章交響曲,作曲家1959年開始創作,1961年完的前三樂章,並在當年5月的"上海之春"音樂會上會演,第二年完成全曲,並在同年第三屆"上海之春"音樂會上首演,為了寫作這部交響曲,作者曾於1958年冬到1959年春,去江西、廣西、貴州、四川等地深入生活,收集音樂素材,作品面世後,受到一致好評,幾十年來被許多世界知名樂團演奏過。