地址:江西省鄱陽縣饒豐鎮鐵路前李村 (郵政編碼:333126 )

鐵路前李村得源於唐朝唐宣宗第九子李汭後裔,宗支屬三田李氏-界田。至今有700多年歷史,據【三田李氏宗譜】記載:婺源縣嚴田派第九世李友二遷鄱陽鐵路前,原名應叫鐵爐前李家,歷經數百年繁衍生息,故鐵路前是李氏,是李氏較大的一支。

家族歷史

鐵路前李村圖冊

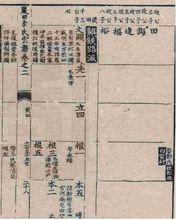

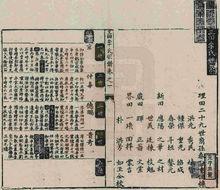

鐵路前李村圖冊三田李氏先祖李佯生於唐懿宗鹹通辛巳(公元861)年,母元妃陶氏。至廣明庚子(880)年,李佯年僅十九歲,因為戰亂,流離無所,又聞黃巢殺長安宗族無遺類,便斷了北歸之意,後擇地而居,因得“乾九二見田吉”之卜,遂卜遷江西饒州浮梁之界田。娶方氏,生子仲皋、仲安、仲亨。“仲皋補江西寨將,生子三:長子德鵬遷祁門之浮溪新田,次子德鸞遷婺源之嚴田,三子德鴻守舊土不遷,仍居界田。三田之析,一人之遺也。”,後世稱之為“三田李氏”。 唐宣宗諱忱,生子十二,鄆王漼即懿宗居長,第九子李汭受封昭王。李汭生三子:嫡僼,次佑為饒州刺史,季即李佯。李佯,字伯柔,後改名李京。唐乾符三年丙申(876)年五月戊寅皇考崩,辛丑皇后崩,丙戌皇兄僼卒。戊戌(878)年,時任饒州刺史的嫡兄李佑又遭黃巢之亂而亡,李佯皇考喪事未畢,仲兄之訃音又聞,時“逢四方兵亂,不能南顧。幸宋威七月奏捷,方取裝南奔。不意,王仙芝、黃巢尚在大肆殺戮,道路不通。李佯乃變服御,改名京。涉歷萬苦,冬始抵饒。而仲兄佑之喪事,已賴歙州刺史季擢仰念宗室,移咨饒州顏標同代葬於鄱之昌水。”李佯聞,往歙州謝擢,因亂不能北返,遂留於歙。己亥(879)年冬,黃巢起義軍又攻陷歙州,李佯聽說黃巢軍有“逢黃不殺”之語,遂避居歙州之黃墩。不久唐亡,又遷新安。李佯生於唐懿宗鹹通辛巳(公元861)年,母元妃陶氏。至廣明庚子(880)年,李佯年僅十九歲,因為戰亂,流離無所,又聞黃巢殺長安宗族無遺類,便斷了北歸之意,後擇地而居,因得“乾九二見田吉”之卜,遂卜遷江西饒州浮梁之界田。娶方氏,生子仲皋、仲安、仲亨。“仲皋補江西寨將,生子三:長子德鵬遷祁門之浮溪新田,次子德鸞遷婺源之嚴田,三子德鴻守舊土不遷,仍居界田。三田之析,一人之遺也。”,後世稱之為“三田李氏”。

史書記載

鐵路前李村圖冊

鐵路前李村圖冊千百年來,李姓及後遷入的朱、王等姓,為了生活和心理上的需要,曾在聚落內建造了不少公共性建築。如宗祠有嚴田李氏宗祠、李氏支祠彝敘堂、李氏支祠寶善堂、朱氏秩敘祠、朱氏敬愛祠、朱氏敦睦祠、朱氏支祠宗正堂、王氏三槐祠;又如庵堂有四靈庵、龍華庵、永濟庵、翠微庵等。這些,現多已在社會的變動中毀滅了。剩下的宅居和店鋪(嚴田村中的古街道,舊時又兼徽、饒兩州府的過境大路,街兩側多店鋪),大都已破舊或被改建 據《婺源縣誌·科第》記載:在嚴田,李姓興盛是在宋朝一代,村人登進士第者有24人,他們分別是嘉祐辛丑(1061)進士李士儼、紹興甲戌(1154)進士李知已、紹興庚辰(1160)進士李冠之、紹興壬午(1162)上舍釋褐賜進士出身的李炳、淳熙辛丑(1181)進士李行成、淳熙己酉(1189)進士李則參、紹熙癸丑(1193)進士李大端和李楫、開禧乙丑(1205)進士李楠、嘉定辛未(1211)進士李尚和李升之、嘉定甲戌(1214)特奏名者李登和李步豹、嘉定丁丑(1217)進士李嘉猷、紹定己丑(1229)進士李玘和李震宗、淳祐辛丑(1241)進士李泰來、淳祐甲辰(1244)進士李時和李念祖、寶祐癸丑(1253)進士李碧山、寶祐丙辰(1256)進士李桃、李雷雨和李應奎、鹹淳戊辰(1268)進士李說。登進士第者雖多,但因為始遷祖“立志從田”,所以出任七品以上文武官員的僅有饒州通判李士儼、刑部右侍郎李知已、大理寺丞李冠之、南康軍通判李升之、將作監丞的李嘉猷、淮東安撫使李念祖、國子祭酒李碧山、中書舍人李桃、武昌知府李雷雨和餘杭知縣李應奎10人。明清時期,村人多因種地家貧,眼見經商有利可圖,所以使得眾多家境貧寒之人,為生計所迫而離鄉背井向外尋求謀生,走上“服賈四方”、“以商為命”的道路。《婺源縣誌》記,時嚴田外出經商的有:李從雲,“嘗賈於開化”;李振穉,“弱冠隨父商金陵”;李全義,“年十二,便習計然術,後業木湖廣”;李秀文,“服賈信州”;李正俊,“服賈信州數十年”;李汝霖,“業茶於上海”;李發棟,“年十六,隨父商江右信州,晚商於景德鎮”;朱誠初,“貿易江西”;朱廷誥,“年十八,棄儒商廣東”;朱廷傑,“中年務茶業,偕弟占春遠赴東粵”等等。正是這些有進取精神、有開拓能力的人一代一代地出去了,雖然他們經商致富後帶回大量白花花的銀子,但仍難以償人才的流失,以致嚴田在明清時科甲上不再有傲人的成就歷史上,嚴田村曾建有“振藻園”、“學靜軒”、“鍾英軒”等書舍館塾,以教鄉族子弟。為此,村里也曾出過一些文墨人,如清代李鴻瑞著有《蘆洲詩集》。《婺源縣誌》載嚴田清代有兩位名醫,一位是“善岐黃,全活甚眾”的李振基;另一位是“精岐黃,活人無算”的李振琛。界田鐵路李辨別源流譜序,賞思不溯其源不知其流之長也,不究其真不知其偽之非也,吾宗起顓頊,歷理而蚺得姓之其故,自周秦漢以及大唐卜世二十卜年三百天潢相繼載之史冊,不煩於贅,惟三田之派肇自昭王子佯改名京公自歙之黃墩遷浮之界田,皋生三子長德鵬、次德鸞、季德鴻、因析煙卜得乾九二逄田,則吉之兆,由是鵬遷祈之新田,鸞遷婺之嚴田,獨鴻仍居界田舊址,此吾三世鼻祖也。鴻生七子厥四名,霸乃吾四世祖,霸生四二即吾五世祖天符公也,自界田遷饒州改名曰大源沖,公生六世祖延珠,延珠生七世祖元衤右,元衤右生八世祖令常,令常生承乾,並吾九世祖承海其遷邁源官塘,上港九汾小塘餘干等處,則承乾之裔也,海長子仲頡為高源始祖,而薦賢則自高源祥一公遷,長吉則自高源文一文二公遷也,海四子仲盈是為吾宗十祖,仲盈生十一世祖仁收,仁收生十二世祖士伉,士伉生十三世祖幸谷,幸谷生十四世祖宗昊,宗昊生十五世祖惟詵,而惟詵始由大源沖遷墩塔橋,詵生二子長如椿,次如桂為南沅始祖,椿為吾十六世祖,椿生十七世祖仕評,仕評生十八世祖文龍,文龍生十九世祖思遠,思遠生二十世祖春六,與春七六公自墩塔橋始遷鐵路前遷居之所由來歷匕而可稽者也,第嘉靖年間不知何人借友二千三之派誤附嚴田致來冒族之誚,自今細閱老譜旁搜紀牒以及各宗支譜,一一從而釐正之使後世子孫知界田為吾宗之的派,而附入嚴田者實作俑者之罪也,且夫本宗自遷居以來基此之勝,風俗之醇雖不敢自矜然前有琴山列翠,後有金星偶峙,內有麗澤書聲,外有犀山旋繞,南有漁歌互答,北有牧豎謳吟,而清貞之鐘韻秀水之拖藍雞犬之相聞,桑麻之遍野土俗豐饒此其大略,而況文學相繼冠蓋相望,采芹泮水者有,人射策彤庭者有,人蜚聲棘院者有,人將來名題雁塔身入詞林者諒亦有,人則又何忝於界田何遜於嚴田而甘以宗易宗,智出狄青下哉嗣是有欲識吾宗世系者請一覽於斯庶幾涇渭自分雲時大清康熙五十三年孟春月廿七日京公三十四世孫邑增生鴻猷謹識