基本概述

就是裝甲具有承受一定攻擊的能力,通過衝鋒產生的速度、動量對敵人陣地製造壓制性的突破,主要用途是沖毀敵人陣形,打擊敵人士氣的超級騎兵、人肉坦克--在冷兵器時代,穩固的陣形是確保勝利的基礎,高昂的士氣是取勝的關鍵,一旦破壞了敵人的心理平衡和組織基礎,就相當於獲得了勝利,所以,重裝甲騎兵曾經是一個最昂貴最重要也最榮耀的兵種。

一般來說裝甲材質的厚度、韌性、強度和復蓋面積都要達到一定的程度,才能保證騎士能夠承受一般的砍殺和弓箭殺傷。足夠的厚度和面積就造成了巨大的重量,也就犧牲了機動性。蒙古輕騎兵面對人數眾多以重裝甲騎兵為骨幹的西歐騎士團的時候所得到的勝利,就是依靠機動性獲得的。(關於蒙古西征時的兵種組成,重騎兵占六成,蒙古一人三馬,機動性不受影響)

兵種對比

重騎兵

重騎兵然而也有功能單一、反應力差、作戰續航能力弱、機動性不及普通騎兵等缺點。

同時該兵種還是一種耗資不菲的兵種,主要在於古代冶金技術不發達,重騎兵所裝備的鎧甲造價就變得非常昂貴,並且重騎兵對於戰馬選擇、裝備護理、後勤運輸等等方面的要求都比較高,因此著實是一種“燒錢”的兵種。

西歐騎兵

裝甲堅固,全身完全復蓋,甚至連眼睛也完全防護,這種裝備很顯然不利於近身搏鬥--眼睛視野很小,基本上限制在正前方。這種製造模式從一個側面反映了重裝甲騎兵在戰場上的使用方式--衝鋒,掉過頭來再衝鋒,但是絕對不能停下來肉搏!中國出現重騎兵的時間也是與西歐相仿的南北朝時期,人稱鐵浮屠。不僅人有人甲,連戰馬也全副披掛,一個騎兵就好像是一座高大的戰神雕像,當他們推進的時候,就好像鋼鐵的城牆迎面壓來。 後來金人效仿製造了鎖子馬,幾個重裝甲騎兵用鐵索連成一個作戰單位,更增加了作戰單位的穩定性,但是由於進一步喪失了本來就不多的機動性,最終導致了失敗--甚至是敗給了南宋的輕裝步兵。(此段論點頗有爭議待考) 重裝甲騎兵的裝甲很重,西歐比較極端的時代,如果一個騎士從馬上摔下來,憑自己的力量根本是站不起來的。中國和中國周邊的國家,重裝甲騎兵的裝甲基本上還是普通披掛裝甲的延伸,倒還是可以憑自己勉強的站立。重裝甲騎兵的戰馬只用來戰鬥,平常行軍以及負載其他戰鬥和生活用具要靠扈從和其他馬匹。一個騎士如果沒有兩名以上的扈從就會感到生存的不便,連上下馬、換馬、穿盔甲都不能順利完成(不排除某些體力超人的勇士能夠自理,同時他們的馬也是體力超馬的怪種--很多民間傳說中的英雄就是單槍匹馬的重裝甲騎兵……)。 重裝甲騎兵的騎士本身也只用於戰鬥。由於這個兵種極為昂貴,一個兵相當於十個以上的步兵或者三四個普通騎兵,很少有君主願意獨自負擔這個軍隊的建設及維持費用。最常見的做法就是用貴族子弟組建騎士團,平時這些遊手好閒的貴族子弟以及更加遊手好閒的富裕流浪漢冒險家們在各種名目的騎士訓練營進行訓練和比賽,戰時按照階級組成各種名目的騎士團,所有費用自理、扈從自帶、裝備自備,國家只提供必要的糧食,但是酒肉之類一般也要自己準備。這些有錢的騎士們吃肉喝酒,有的是體力,當然戰鬥力也強。不過他們也絕對不是冤大頭,戰爭勝利之後的戰利品歸各自的騎士團所有,國王不會插手。比較極端的時候,就連攻下來的城堡都被視為私產,拒絕國王的重新分配。

東西方對比

中國的重騎 兵在歷史上是存在的,叫“甲騎具裝”,源於魏晉南北朝,當時由於 長期內亂,加上北方遊牧騎兵的大舉南下導致中央集權削弱,地方豪 強崛起,中國的農業社會出現了向莊園化轉變的趨勢,無獨有偶的是,歐洲同時也受到蠻族毀滅性的的入侵,可以說由於天災,象是受 到血液中狂燥基因的召喚,當時的遊牧民族向農耕社會展開了在世界 範圍內的征服(蒙古後來又重複了一次)。這種征服在歐洲促進了農莊制度的發展進化,而且由於歐洲自古小國林立,往往在不大的範圍內只能指望憑一己之力抗擊外侮,長距離的遠征機會不多,所以這種經歷促進了歐洲軍隊重視防禦和機械力(補充不足的人力)的軍事思想,養成了歐洲人思維縝密、精打細算、按部就班的正規戰略思想,因為小國經不起人力物力的消耗,不敢冒險。歐洲的軍事築城面積不大,高聳的城堡相對孤立,強調以點控面,盔甲厚重、工藝精湛,兵器也以長、重為主,以力取勝。國王領主均倚重騎士階層,騎士階層要裝備精良、訓練有素又只能是非富即貴,所以歐洲風俗尚武。虎背熊腰、血膽之人往往得到尊重。但歐洲軍隊中騎士只占少部分,大部分仍是“麇集之半裸露鄉民”。中國與歐洲不同,雖然長期經受遊牧騎兵的侵襲,但大一統思想始終占主導,中央集權制度一再加強,外來文化不是被吸收而是被同化。這和中國崇文輕武的文化傳統有關,文人為主的統治階層宜於管理廣大疆域和眾多人民,但在軍事思想上往往重視戰略上的權謀機變,出奇制勝,將領人選上推崇儒將(純粹的職業性猛將往往難於相互溝通和控制),兵器上的改良往往是拿來應急,用後就斥為“機巧之物”(士大夫對物理學一竅不通也不感興趣、且心存畏懼)。當然,這也是長期與北方遊牧騎兵作戰烙下的痕跡,相當實用,但凡事過頭就有問題,就我個人認為兩漢的騎兵是中國歷史上最好的漢族騎兵,當時孔孟之道尚未根深蒂固,古風尤在,加上長期戰亂,匈奴的威脅說是亡國滅種一點也不過分,漢族騎兵是充分發揮了國家機器整體效能的體現,不但規模龐大而且訓練有素,雖然個人軍事素養上還比不上遊牧騎兵,但由於最大可能地實現了機動(騎術)、殺傷(箭術)、協同(陣法)、戰略戰術的融合,即使蒙古高原廣大的空間也未能讓匈奴找到破綻,只能在窮追之下遠走歐洲(今匈牙利)。正是由於這種依靠謀略、機動和協同來戰勝遊牧騎兵的經驗最終促使中國在兵法、兵器上形成了與歐洲截然不同的發展方向。中國的甲騎具裝只是大分裂時期曇花一現的產物,南北朝時發展到頂峰,隋唐即逐步消亡,儀仗的作用大於作戰,時間不長,無法與歐洲千年的重盔甲歷史相比,這是事實,也沒什麼不好意思的。不過值得說說的倒是“明光鎧”,這種護胸鏡鋥亮的板式鎧甲是最接近歐洲重盔甲的中國騎兵防護裝備,曾威風一時。

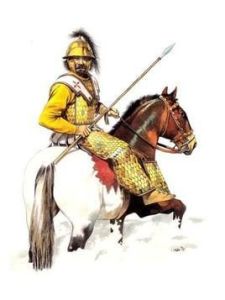

土耳其的重裝甲騎兵

從廣義上講,土耳其重騎兵有兩種,其一,西帕希(Spahi),或稱為斯巴克(Spahks),其名來自於波斯語的"sepah",意為"軍隊"。西帕希為奧斯曼土耳其帝國的封建騎兵(也就是依賴地產維護,而不支薪的部隊),其地位就相當於歐洲的騎士,不過有一點不同的地方,他們僅擁有土地使用權,而沒有土地所有權,如果一個人要成為西帕希,只需在戰場上立下戰功,但他的後代不可世襲,他們與後起的耶尼塞里共同構 成了奧斯曼土耳其帝國的常備主力軍隊,是奧斯曼土耳其帝國的兩大軍事支柱。由於奧斯曼土耳其人為遊牧民族,因此早自塞爾柱土耳其時代,奧斯曼人便已經採取西帕希這種采邑騎兵的軍事編組與制度。當時,奧斯曼人將所轄的國土畫分為眾多的采邑(迪立克,Dirlik),並將這些采邑分封給予王公大臣與有功兵士。"迪立克"又可根據采邑收入的多寡,分為三個不同的階級。這些擁有"迪立克"的人(不論是何階級),都有義務必須提供蘇丹全副武裝的騎兵,以為獲得采邑的代價。隨著奧斯曼人勢力的擴張,"迪立克"制度也被推廣到其新征服的領地上,而西帕希的人數也就越來越多,逐漸構成奧斯曼人的軍事主力。當奧斯曼王公"閃電"巴耶塞特一世橫掃小亞細亞各突厥公國時,便是依賴著這批軍隊。

其二,是卡普庫魯騎兵,他們稱為“卡普庫魯瓦里勒里(Kapikulu Süvarileri 土耳其語 以下括弧中均為土耳其語)”,簡稱卡普庫魯騎兵,與西帕希不同,他們是蘇丹親自率領的重裝鐵甲騎兵部隊,只對蘇丹負責,其薪水也由中央發放,而西帕希騎兵則是領主騎兵,他們的薪水中央政府是不負責的,而是許以土地作為作戰的報酬。卡普庫魯由六個分隊組成,所以又被稱為“阿魯博魯克哈爾基(Alti Bolük Halki),即六團之人的意思,其中,一,二分隊被稱為“烏魯菲西揚(Ulufeciyan)”,三分隊和四分隊被稱為“古里巴(Guerba)”,五分隊被稱為“西拉赫塔爾(Silahtars)”,六分隊被稱為“西帕希歐古蘭(Sipahi oglan)”。六個分隊的職責是不相同的,其中前四分隊負責衝擊敵人陣列的不同地方,而五、六分隊,則列於蘇丹的身側,一般不會衝鋒,是以靜止的狀態牽制敵方的運動。卡普庫魯騎兵的總指揮和耶尼塞里的總指揮名字一樣,被稱為“阿加(Aga)”,而六個支隊的指揮官都被稱為“克特胡達耶里(Kethüda yeri)”。卡普庫魯騎兵由於屬於蘇丹直屬,只對蘇丹負責,所以地位崇高,大部分士兵都希望成為其中的一員,不過這並不容易,首先必須是穆斯林,其次是必須精通各種武器,因為選拔嚴格,所以在蘇萊曼一世時期,整個卡普庫魯軍團才6000人,他們的成員主要是中東地區的突厥人,阿拉伯人,波斯人,也有庫德人。他們是奧斯曼軍隊的精銳騎兵,除了騎在馬上以外,和耶尼塞里的職責相同,他們在奧斯曼軍隊中的數量也多於其它騎兵。在幾個世紀以來,土耳其重騎兵一直是令對手聞風喪膽的兵種,也可以說是15,16世紀最強大的騎兵。

兵種劣勢

功能非常單一

重裝甲騎兵根本是一個功能非常單一的兵種,除了衝鋒的輝煌之外,其他的時候都是脆弱的。所以,重裝甲騎兵除了自己帶有充當步兵和輕騎兵作用的扈從以外,還需要相當數量的其他兵種加以配合,基本不能獨立完成一項綜合的作戰任務--比如戰役。當一支貴族組成的重裝甲騎兵在輜重車隊的運載下,在重步兵(正規軍、僱傭軍、自由農、商人子弟、士族、軍戶等)、輕步兵(奴隸、學徒、農奴、家奴、弱小民族、協從國軍隊等)的保護下,在弓箭手(正規軍、工匠、自由農、獵人、受僱用的遊牧民等)的掩護下,在輕騎兵(正規軍、僱傭軍、邊疆守備隊、貧窮貴族子弟、流浪漢、冒險家等)的遠距離偵察保障下,終於抵達戰場的時候,大家應該已經和他們一樣氣喘吁吁了。他們驅趕著其他兵種快速的建立長矛和盾牌(有的是那種用車運載的3米高的巨型盾牌)的外圈陣地、輜重車圍成一圈的內圈陣地,並用弓箭手射住陣腳,用長矛步兵(重步兵)頂住敵人的第一波騷擾進攻。然後,才開始慢慢的裝甲、上馬、排隊。這個時候,大量的輕騎兵必須不斷的對敵人進行接觸攻擊,或者至少是佯裝攻擊,否則敵人如果從容的布置好自己的防禦體系,比如絆馬索、連射的重型弩炮、鹿角刺和拒馬坑,那對於重裝甲騎兵來說就會造成不必要的慘重損失。當一切準備齊全,偵察的將領要明確的判斷什麼樣的位置有利於衝鋒--並不是所有的敵人陣地都可以進攻,準備的森嚴的、士兵冷靜的、有足夠長矛和弩箭的、已經看起來動了土的、有牢固的木柵欄的、同樣有重裝甲騎兵的……最終,重裝甲騎兵要衝擊的是敵人的薄弱部分,整個陣地的一個薄弱部分被衝垮了,敵人的末日也就快了。重裝甲騎兵排列的隊形一般是橫隊,各個橫隊之間要保持數十個馬身,以保證後面的馬不會因為無法停住而發生“追尾”。這樣一來,要是想鋪開5000重裝甲騎兵,就需要很大的戰場面積。如果攻擊面也就是敵人的薄弱部分長度為500米,那么就是200名騎士一個橫隊,一共25隊,這個方陣就要500m× 1200m的面積,這種衝鋒如果沒有足夠的重步兵和輕騎兵掩護,側翼就會變成敵人的重裝甲騎兵的進攻目標。重裝甲騎兵基本上是一擊必殺的,衝鋒一次之後,必須用很大的迴旋半徑才能反過來進行掉頭的衝鋒。在運動過程中,減慢速度就是自殺,保持速度就要有很大的轉彎半徑,如果遇到敵人陣地內的各種對付騎兵的障礙物,就會被衝散隊形。一旦有個別的重裝甲騎兵被步兵圍住,就會很容易的被宰殺或俘虜。重裝甲騎兵是不能用來追擊的,他們的戰馬只能用來衝刺,超過一定的距離就會失去體力,他們的動量大不能靈活的轉向,視野小容易遭到伏擊,不夠靈活不能適應肉搏和俘虜敵人。一般的弓箭是無法傷害重裝甲騎兵的,但是,“強弓”、弩箭、英國長弓使用重箭頭、炮弩、投矛器等等重型的發射武器還是能夠造成損害的,而且也很少有足夠堅固的精鋼裝甲可以在很近的距離(如果弓箭手拚命不躲開的話)抵擋普通的弓箭。一般臂力的砍殺不會對重裝甲造成大的破壞,但是裝甲接縫和連線部分會有一定的遭受攻擊破損的幾率;很大力量或者藉助重量迴旋攻擊的狼牙棒、鐵棒、鐵褡褳、鐵錘、重斧頭、重劍、鏜、槊、鞭、鐧等重量武器就可以比較有效的打擊重裝甲騎士的頭部和胸部--攻擊頭部使之暈眩、攻擊胸部使之窒息,其他部位基本無效。騎士的武器一般是很長的衝擊用的矛槍,以及很長很重的刀、斧。第一次衝鋒使用長矛,回來的時候使用刀、斧。 西歐的重裝甲騎兵到火槍出現以後就基本不存在了,中國的重裝甲騎兵到了唐朝就基本絕跡,宋朝的時候還曾經囂張過,但是被岳飛很輕鬆的用最簡單的步兵散兵戰術和障礙類武器搞定了--岳飛是古代戰爭史上少見的騎兵出身,但卻最擅長用步兵戰勝騎兵的天才將領,擅長輕騎兵戰術的金人錯誤的使用重裝甲騎兵當然不會在岳爺爺那裡討到好。重裝甲騎兵的互相攻擊簡直就是災難。除了互相衝鋒,恐怕就沒有什麼其他的作戰方式了。衝過去,再沖回來,人越來越少,速度越來越慢,直到雙方精疲力竭才鳴金收兵,很難產生決定性的戰果。如果有一支哪怕只有很少的步兵配合,設立粗陋的陣地,恐怕對方也要多少處於下風了。蒙古人的輕騎兵面對看起來非常強大和威猛的西歐騎士團們,採用了遠距離用弓箭騷擾,並故意暴露弱點的騷擾戰術,等到重裝甲騎兵氣喘吁吁的衝上來,他們一鬨而散;對方只要重新列隊,他們又過來遠遠的射箭。

不裝備弓箭

重裝甲騎兵本身並不裝備弓箭,一旦他們衝上去,他們的後陣--扈從、弓箭手、步兵們就都暴露在蒙古人的重騎兵攻擊下(蒙古人的重騎兵只不過是裝備比較厚重,但也基本上是皮甲和重要部位的少量的鋼質甲片,基本上和歐洲的輕騎兵或者上馬步兵是一個防護檔次)。往往一場戰役打下來,沒有頭也沒有尾,十天半個月是常事。這邊的戰役沒有結束,蒙古人突然一夜之間從面前消失,等得到訊息的時候,他們已經跑到自己後方攻下好幾個城堡了!蒙古人的後勤保障十分簡單--每個士兵都可以靠著簡單的肉干、淡水、野菜、馬尿等歐洲人匪夷所思的東西保持戰鬥力數個月,他們可以從莫斯科出發,馬不停蹄(一人二馬)的用半個月時間奔襲到匈牙利,也可以穿過險阻的喀爾巴阡山脈突然出現在波蘭的平原上。對於這樣的敵人,缺乏組織和統一的歐洲無法與之對抗,尤其是蒙古人還擁有俘虜的宋人的更加匪夷所思的攻城技術和化學武器,這就是簡陋的歐洲城堡完全顯得不堪一擊。對於這種敵人,不僅重騎兵的戰術和兵種已經不合時宜,就連整個歐洲的國家政權形式能否保障自己的安全也值得懷疑了。幾乎同一時間,百年戰爭中的英王亨利五世用三千英國長弓手--就是後人稱為“小精靈”的那種妖怪--擊潰了不可一世的兩萬法國騎士,這種輝煌的戰績一方面來自於片面相信重裝甲騎兵威力的法國國王的愚蠢--他驅趕自己勇敢的騎士沖向敵人準備充分的拒馬陣地,並忽視了可以穿透重裝甲的英國長弓的重箭。

騎士作戰

例子

楚德湖血戰楚德湖(LakePeipus),是西北羅斯邊境上的一個湖泊。1242年4月5日,日耳曼人的騎士團與俄國人在此大戰一場,俄國的牆式隊形因而天下聞名。 話說公元12世紀初,條頓騎士團已經征服了波羅的海南岸從易北河到維斯瓦河河口的廣大地域,斯拉夫人接受了劍與火的洗禮。後來,維斯瓦河以東包括波蘭和立陶宛在內的地區也被腓特烈二世抓到手裡,然後是利沃尼亞和愛沙尼亞。條頓騎士在巴勒斯坦表現的不怎么樣,但是卻在東歐的黑土地上左突右沖,銳不可當。利沃尼亞被征服後,當地親德的貴族組成了寶劍騎士團,1237年,正式與條頓騎士團合併。對相鄰的諾夫格羅德公國形成威脅,公國的富庶與繁榮使之成為日爾曼戰車的下一個目標。 諾夫格羅德公爵亞歷山大·雅羅斯拉維斯。1240年7月瑞典畢格爾公爵率軍在涅瓦河口登入時,亞歷山大組織抵抗,將瑞典軍擊潰。自此被稱為“涅瓦河之王”。但是,就其人格而言,是個專橫暴躁的王公。好用權勢,並企圖利用這次勝利為資本,獨攬大權,遭到了諾夫格羅德眾多貴族與領主的反對。一煩擾攘過後,公爵帶著他的家臣定居到佩雷亞斯拉夫爾去了。 這時,條頓騎士團聯合了丹麥、瑞典的領主們,開始向諾夫格羅德進軍了。先下伊茲伯爾斯克,再陷普斯科夫城,1241年初,其前鋒已經占領諾夫格羅德四郊的地區。城內的貴族一片慌亂,居民組織了自衛團,但是沒有一個貴族敢擔負戰敗的責任。百般無奈之下,向亞歷山大告急。 於是那位公爵就組織了一支軍隊,從騎士團的側翼發動了攻勢。他不是急著解決首都的危機,城裡的貴族死光了也不關他什麼事。而是重新奪回了波里耶堡,那是德國人一個重要的補給據點。於是,條頓騎士團掉過頭來,決心先對付這支機動兵力。 眾多的偵察兵被派出打探情報考察地形,德國人發現楚德湖已經結冰,可以從那裡直接衝擊諾夫格羅德。但是他們的意圖被俄國人的斥侯發現了,於是亞歷山大率軍連夜趕路,搶先到達楚德湖東岸。亞歷山大選定了烏鴉石島作為決戰的場所,那裡有天然的溫泉,春季岸邊的冰層較薄。考慮到條頓騎士多為重裝騎兵,全身頂盔貫甲,就連馬匹都有很厚的防護,薄冰承受這樣的重量,可能碎裂。 德國人對此一無所知,但他們也掌握了俄軍的動向,就用極快的速度向烏鴉石島撲來。亞歷山大的部隊剛剛占領完陣地還沒展開,騎士團就已到達,雙方在湖面發生激戰。 德軍共有1.2萬人,其中包括丹麥和波羅的海沿岸各地的騎士和民兵。他們採用的陣勢是最常見的“豬嘴陣”(那是他們自己的說法,其實就是楔形陣)。該陣形的前鋒由重裝騎兵組成,後面是手持矛和劍的步兵,兩翼和後方也由騎兵加以保護。這種隊形的特點是主力居前,戰鬥時,以其楔尖插入敵人中央,使之分裂,然後各個擊破。弱點是:短時間內不能突破的話,兩翼的薄弱兵力會被慢慢侵蝕掉,讓中央的部隊兩面受敵。 亞歷山大研究過這種陣勢,很清楚其弱點。他把輕裝的弗拉基米爾步兵配置在中央,諾夫格羅德的精銳步兵放在兩翼。在整個戰線前面的湖上橫向展開前衛團,主要由弗拉基米爾騎兵和輕步兵組成,輕步兵裝備有弓箭、鐵矛和投石器。亞歷山大的親衛隊和貴族騎兵隊埋伏在左翼的後面,總兵力有1.5至 1.7萬人。 戰鬥開始的時間是1242年4月5日拂曉。 騎士團首先出擊,楔尖上的重裝騎兵向俄軍前衛團發起猛攻。前衛團應戰,弓箭手拉弓放箭,投石兵一同出動。但是,騎士團的重裝騎兵連人帶馬都包在重型甲冑之中,加上盾牌防護,矢石彈雨幾乎沒有造成什麼損傷。前衛團的抵抗很快被粉碎,俄軍中央的步兵也抵擋不住,陣形瞬間被突破,步步後退。緊追不捨的重裝騎兵把他們推到岸邊。 騎士團接著準備上岸,卻遭到了俄軍兩翼的夾擊。諾夫格羅德步兵迅速迂迴到騎士團的側翼和後方,開始突擊。重裝騎兵由於隊形緊密,來不及轉身,陷入混戰中。俄國人用長長的鐵鉤把騎兵從馬上拖下來,用刀斧砍斷馬腿。騎士一旦落馬,俄國農民的短斧、各種棍棒都有了用武之地。不要命的攻擊持續了沒多久,騎士團就傷亡慘重,更多的人被受驚的戰馬踐踏而死。 條頓騎士開始後撤,他們力圖集中兵力打開一個突破口,但是埋伏著的俄軍騎兵從左翼後方突進,從後肋給了德國人一刀,粉碎了他們突圍的希望。這時,已經潰散的俄軍中央步兵和前衛團重整了隊形,開始反擊。處於四面包圍中的騎士們被擠壓到一塊狹小的地段,其主力拚命突圍,前前後後發動了五次衝擊,依然無濟於事。戰場上到處是刀劍的碰撞聲和喊殺聲,兩邊的亡命之徒在進行白熱化的最後激戰,鮮血染紅了冰層。騎士團雖然處於絕對的劣勢,但是單兵的作戰能力高於對手,勉強支撐著戰線不至於崩潰。 中午時分,亞歷山大終於命令網開一面,騎士團急急突出重圍,但是他們走的方向是冰層最薄的地方,薄冰再也不堪重負,不少騎兵掉進了冰湖,力戰過後再也沒有力氣爬上來。只有少數人保住性命,倉皇的逃跑。俄國的騎兵追著跑了10公里之遠,直到蘇伯利奇河岸才收兵。 這次激戰,俄國人創造了用步兵戰勝騎兵的戰例。德國人損失了一萬,其中包括了500餘名勳爵和騎士。俄軍有3500人戰死,同樣的人數受傷,其中的戰死者多半是受傷後不及救治,在冰天雪地里由於失血過多體溫下降凍死的。(凍死的例子實在多多,1812年的拿破崙,希特勒的第六集團軍,還有入朝的志願軍……)

總結

亞歷山大用的隊形是“牆”式隊形的變形--團隊隊形。在老毛子的基輔羅斯,“牆”式隊形是裝備有長矛和劍德步兵身穿鎧甲,作戰時列成8至20列縱深的密集隊形。“牆”式隊形是中世紀俄國軍隊基本的戰鬥隊形。其側翼用騎兵掩護,裝備有弓箭和鐵矛的輕步兵在隊形的前面行動。 11世紀,俄軍為加強戰鬥力,將陣勢分成三個部分組成的橫隊:主力團和左右兩翼。這種隊形就是團隊隊形,將步兵和騎兵混合配置在每個團隊中,可以更好的相互掩護攻擊對方側翼。楚德湖上的混戰中亞歷山大就是用的這種隊形,避開條頓騎士強大的中央突破,把精銳部隊投向兩翼,兩翼得手後,再向敵人的後方合圍。其實沒啥大不了的,公元前216年坎尼會戰的情況大同小異,比老毛子茅塞頓開早了14個世紀。

帝國時代

heavy cavalry 重騎兵 由馬廄製造,由騎兵升級來時代 鐵器前提 建城鎮,兵營,馬廄,研究騎兵,升級至重騎兵升級費用 350食物,125金花費 70食物,80金生命力 150攻擊力 10防禦力 1穿刺性防禦力 1射程 0速度 快速特點 騎兵的優勢(對步兵的攻擊力加5點);對弩類武器(如ballista,helepllis)的防禦力加1

後記

日爾曼人向俄國人求和,雙方交換戰俘,騎士團結束東侵。1263年亞歷山大役,俄國教會奉他為聖人(關帝爺的級別)。衛國戰爭的當口,蘇聯政府還有種勳章用他的名字命名

絲路英雄兵種

重騎兵為絲路英雄騎兵營中兵種招募條件為重騎兵需要資源:石頭95木頭57金屬180糧草125金幣275單個訓練時間:00:05:45訓練條件:9級騎兵營(建築)7級粉碎(騎兵科技)5級盾甲(騎兵科技)3級速攻(騎兵科技)大司馬長史(官職)

QQ無雙三國兵種

重騎兵:重鎧甲武裝的部隊,比騎兵擁有更強的攻防能力,主力作戰單位。生命:15傷害:3解鎖條件:前置建築:虎豹營需要20000軍餉