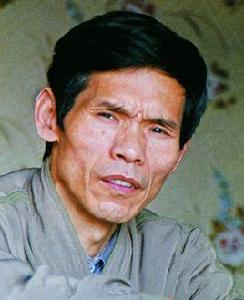

人物介紹

作品曾獲“中華人民共和國第三屆特奧會書畫展”金獎, “全國林業美術作品展”三等獎,“華夏魂—長城頌國際美術大展”銅獎,“紀念中國共產黨誕辰80周年全國美術作品展”優秀作品獎,“紀念毛澤東《在延安文藝座談會上講話》發表60周年全國美術作品展覽” 優秀作品獎,曾參加“第十屆全國美術作品展覽”等國內外展覽。

其作品被毛主席紀念堂、中國國家畫院美術館、陝西省美協、陝西省美術博物館、日本南畫院、美國培地斯特瑞安藝術基金會、加拿大東方藝術發展中心等國內外機構收藏。

先後在中國國家畫院美術館、陝西省美術博物館、江蘇省美術館、山東省明湖美術館、廣東省文聯藝術館、成都美術館等處舉辦個人畫展。《美術》、《國畫家》、《中國畫研究》、《榮寶齋》、《畫刊》 、《書畫家》、《中國畫》 、中央電視台、陝西電視台等報刊媒體均有專題報導。

出版有《中國畫名家藝術研究·鄭天欣寫意山水》,《當代名家寫意山水畫庫·鄭天欣》,《當代中國山水畫壇10名家·鄭天欣作品》 ,《新長安畫譜·鄭天欣山水卷》等畫冊。

1999年應邀訪問日本。

人物生平

1982年

創作《高原魂》獲“全國林業科普美術展”二等獎

1984

年創作《秦嶺真寶園》獲西安美展一等獎

1985年

創作《朱䴉之鄉》獲全國第三屆森林風光美術展覽優秀作品獎

1987年

創作《林木》等6幅參加香港集古齋舉辦的西安中國畫院畫家作品展,作品被集古齋收藏

《鹹陽古渡》入選日本京都“西安四季風情畫展”

1988年

創作《覺醒》獲全國林業美展三等獎

1989年

創作《隴原春》獲西北林業美展一等獎

1990年

創作《秋高圖》入選香港中國現代藝術大展

1991年

創作《故鄉》入選全國第一屆當代山水畫邀請展,原作被收藏

1991年

寧夏寫生8幅入選林業部和中國美協舉辦的綠色長城寫生展,原作林業部收藏

創作《黃土魂》參加意象藝術國際研討會交流展

1992年

創作《山水》獲台灣《中國當代名家書畫展》佳作獎

1993年

創作《希望》獲西北林業美展二等獎

創作《陝北春早》毛主席紀念堂收藏

1994年

創作《林茂糧豐》獲全國產業文聯美術、書法、攝影優秀作品展優秀作品獎

1996年

創作《聖跡》獲美國培地斯特瑞安藝術基金會、日本神川株式會社、加拿大東方藝術發展中心主辦的《華夏魂——長城頌國際美術大展》銅牌獎

創作《牧歌》獲首屆全國扇子藝術大展三等獎

1997年

應邀為西安火車站貴賓廳創作巨幅《淳化秋色》

1998年

創作《秋原牧區》入選紀念改革開放20周年全國產業文聯美術、書法、攝影藝術大展

1999年

應日本書道協會邀請和王西京等六人在松戶市舉辦畫展

2001年

創作《苗苗》獲紀念中國共產黨誕辰80周年“延安頌”全國美展優秀獎

2002年

創作《沸騰山村》入選紀念毛澤東在延安文藝座談會上講話發表60周年《全國美術作品展覽》

創作《山高流水》獲中華人民共和國第三屆特殊奧林匹克運動會書畫藝術作品展《特奧金質獎章》

2004年

創作《山水》(椒鄉賦)入選第十屆全國美術作品展覽

2005年

作品《秋山賦》獲第28屆世界遺產大會國際書畫大獎金獎

作品《柏樹山》入選《中華當代書畫作品博覽》一書,並獲一等獎

作品《一川菜花滿谷香》、《痴為青山唱一生》入選《西部風韻》中國畫家邀請展,並受便於《西部風韻》畫集

2006年

出版《鄭天欣寫意山水》寫生集

2007年

出版《當代中國山水畫壇10名家·鄭天欣作品》畫冊

出版《當代名家寫意山水畫庫·鄭天欣》

個人作品

代表作

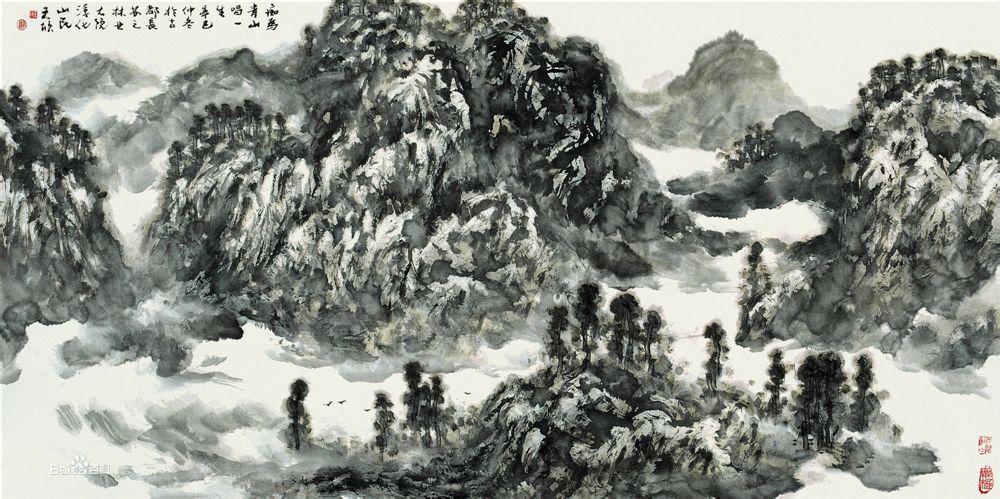

創作作品1

創作作品1 創作作品2

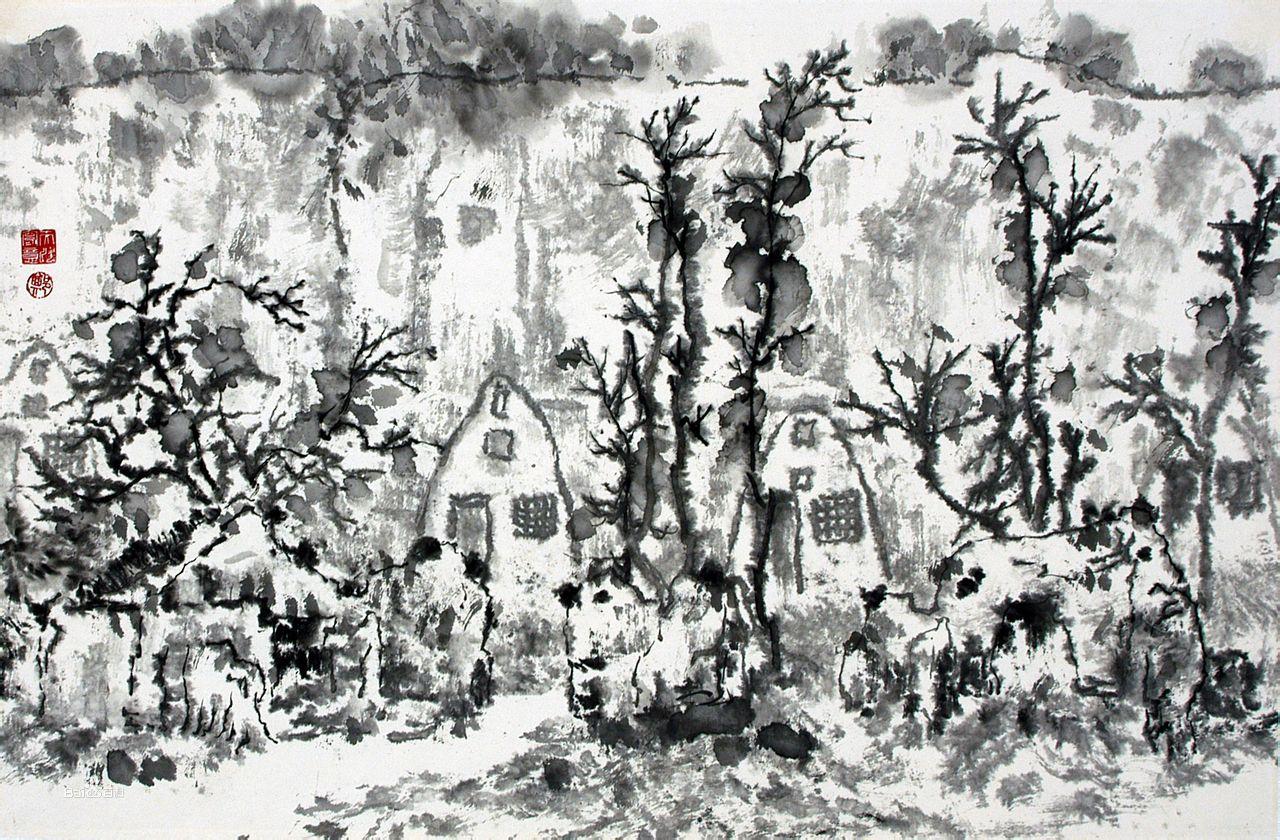

創作作品2寫生作品

寫生作品

寫生作品社會評價

推薦人語

賈德江

我以《痴為青山唱一生》為題,介紹陝西畫家鄭天欣的“畫品、人品、品品現於筆端;鄉情、風情、親情盡在畫中”的水墨寫生山水畫的藝術風貌,旨在弘揚他的那種不辭艱辛“精讀傳統和大自然兩本書”的鍥而不捨的精神。這也是老一輩藝術家趙望雲、石魯等開創的“長安畫派”的創新精神。

什麼是創新?在鄭天欣看來“創新是在傳統精華的基礎上,發現前人未曾發現的規律,憑自己的心靈個性,一而再、再而三的觀照大自然,得到獨特的享受,並且尋找新的藝術語言加以表現,形成自己的藝術個性與風格,而不是故作驚人之舉的什麼派。”由此,他憑藉30多年來對寫意山水畫創作的學習和探索,深切地體悟到,只有在對景的水墨寫生中,隨激情所至而放筆任意揮灑時, 才出現意想不到的筆墨效果,要比創作中偶爾出現的效果生動得多,感人得多。他的繪畫語言的成熟多來自堅持不懈的水墨寫生之中。他還在水墨的實踐中發現,新穎而別具個人獨特風韻的藝術語言, 多不是來自畫室內的苦思冥想,而是來自活生生的自然景觀和激情的結合,也就是說不是源於理智,而是發自客觀景物感化了的情感。

從自然中吸取創作源泉,以對自然的感受攝取山川千變萬化、生動樸拙的形態,豐富創作靈感,啟迪藝術思維,這是鄭天欣在實踐中被證明為符合藝術規律的山水畫創作理念。在鄭天欣的作品中,在他從自然中歸納提煉出破筆散鋒的表現方法,用筆靈活、凝練,用墨沉厚、渾茫,畫面多呈渾厚蒼潤的效果,洋溢著山魂水魄的氣韻。

重要的是,他從深度的傳統學術境地中走出了一條直通當代的道路,他憑藉的手段就是水墨對景寫生,從而實現了與當代文化形態下的溝通,創造出了一篇散發著充沛生命光彩的燦爛文章。

痴為青山唱一生

—讀鄭天欣水墨寫生山水畫

賈德江

20世紀60年代,以趙望雲、石魯為主要代表的老一輩藝術家,堅持“一手伸向傳統,一手伸向生活”的方向,在描繪黃土高原,抒發對西北景觀、人情的感受上,創作了一批新穎的作品,震動了美術界,被時人譽為“長安畫派”。他們所描繪與抒發的渾樸深厚的對象和現代情感是過去所沒有的,他們的顯著特點是立足於傳統,沒有脫離寫生性,而是通過寫生加強作品的現實感和感受的豐富性,以掃除舊文人山水畫的空虛與模仿。“長安畫派”這一顯著特點,可以說是20世紀50至60年代革新派畫家所走的共同道路——李可染、傅抱石、黃胄和晚於他們的一代人莫不如此。“長安畫派”的精神實際是借古而開今的精神,他代表著中國的創新精神。

隨著石魯、方濟眾的去世,這個畫派至80年代中期沉寂了相當一段時期,實際上已名存實亡了。但是這個畫派的影響尚在,它的精神更無法磨滅。

近幾年,西安畫界十分熱鬧,以崔振寬、趙振川、羅平安、劉文西、苗重安、郭全忠、王有政、王西京、江文湛、張之光、張振學等為代表的一批老、中、青畫家,憑著他們各自的面貌,在全國畫壇異軍突起,形成一道亮麗的風景線,引起了廣泛的關注。他們基本上和長安畫派老一輩畫家們都有著直接和間接的聯繫,都有著相近的思想基礎和群體風貌,但又都與老一輩畫家們有所不同,都以新的觀念、新的手法和新的感覺的獨創性顯示自己的藝術風采,而形成新的關注點。然而,當人們的視點只集中於這個點時,一些筆力深厚、修養高深且淡泊名利、默默耕耘的一些畫家很容易被忽視、被淡忘,本文所推介的畫家鄭天欣便是其中的一位。

鄭天欣出生於渭北黃土高原的淳化,那縣城只是黃土崗上的一條街,那兒的山水蒼涼厚重、質樸無華,就像戀母情結那樣,鄭天欣對那裡的坑坑窪窪、溝溝梁梁的感情是深厚的。一種強烈表現大西北的山野莽草、窯洞茅舍、林間田園、高原牧放的欲望,自打他成為一名林場工人時就開始了燃燒。他的啟蒙老師、“長安畫派”的著名山水畫家羅銘教授 ,為他添加了乾柴。羅銘教授是一位傳統筆墨功力深厚,而又非常重視水墨寫生的革新派畫家,年近70高齡時還經常帶著鄭天欣深入秦嶺林區進行水墨寫生,而很少用鋼筆、鉛筆。無疑,鄭天欣是受到老師的濡染,對景水墨寫生成了他的癖好。三十多年來,他穿林海跨雪原,走遍了西北的山山水水,畫出了成千上萬張的水墨寫生。水墨寫生伴隨著他的苦與樂,也伴隨著他從一個林場工人成為林業系統的一位宣傳幹部,以至後來成為頗具影響的專業畫家的人生歷程。正如他自己所言:“在進行水墨寫生中所出現意想不到的筆墨效果,要比創作中偶爾出現的效果生動得多,感人得多。我的繪畫語言的成熟多來自堅持不懈的水墨寫生之中 。”鄭天欣似乎尋找到了自己藝術和精神上的寄託。

鄭天欣生活在黃土高原,他生命的血液、骨骼的發育無不與黃土高原的土地、陽光、河流、風雪有關,他的豐富感情也無不得自於黃土高原的風情。然而,他發現他曾下大力氣,深研的古今大家的筆墨之法,在這裡顯出了它的局限和無能,傳統語言的精緻氣格與這裡相距甚遠,這就使得他不得不慘澹經營新的圖式,分解又化合著新的筆墨程式,以尋找到最適合自己個性的筆墨語言,去表現他那深愛著的、司空見慣的黃土高坡上的平常景物。在他看來,山水畫在傳統性表現自然時,景是基礎,情是升華,留下的痕跡就是筆墨。這裡的景,不僅是指喚起感情的具體景色,而且包括與這些景物相聯繫的整個生活,以及畫家在對自然景物的觀察把握之後,因景生情、因情生意、因意立法,意法融而意象生的整個形成過程。

古代畫家常把“無法——有法——無法”的規律視為藝術的最高境界,最終體現的是“天趣”。它強調畫家的情性流露要自然、直率,不矯揉造作,要求畫面情調怡淡,景色平易,不做故意驚奇之筆,而藝術上追求自然,只有陶情於自然,化入自然,才能求得自然,最終方可走到“借筆墨以寫天地萬物而陶詠乎我也”。鄭天欣的山水畫多取材於陝南農村鄉土風情及關中、陝北的山水之景,他並不追求雄奇壯偉,而是力求在畫中散發一種蒼厚、恬靜、幽遠的情調和泥土的芬芳,強調生活氣息的濃郁、意境的清新和風格的醇厚。鄭天欣總善於從看似平凡的大自然景物中發現出不平凡的美,淬礪筆墨而成為跳動著生命的藝術。他把對鄉土的摯愛融於筆墨之中,化成了作品的靈魂。

看他那些畫幅中的陝南山莊、關中的牛羊、山川澗谷、田塍農舍,無不是飽含真情地自心底經筆端流出,沒有矯飾、沒有矜炫、沒有虛勁、沒有陳套,那朴美真淳通於大自然之心,通於人民之心,給人以親切悅目之感。這些常被人熟視無睹或不屑一顧的場景,經他遷想妙得之構思和藝術之提煉,以獨特的繪畫語言創造出“人人眼中物”而又“人人筆下無”的意境。

畫塬上、畫溝壑、畫河溪、畫田園、畫窯洞、畫牛羊、畫山莊,實際上是畫人生、畫性情、畫境界,因為畫家筆下的意象都可與現實的心態相銜接,畫家在選擇意象時常常注意於表現、精於表現和盡於表現, 使之便於轉換為筆墨表現方式,成為一種藝術存在。鄭天欣的水墨寫生,從未把再現自然作為目的與方向,大自然的生動細節在他的筆下只是筆墨轉換的一種符號化、程式化的存在,意象的表達和筆墨風格化的追求才是鄭天欣水墨寫生的終極目標。面對著永恆的山水文化主題,鄭天欣選擇的是審美創造。他把精力投放在“寫”字上,提高了線條的內涵與形質。他繼承了他的老師羅銘破筆散鋒揮灑的風格,卻又融入了石濤的剛柔並施、龔賢的墨氣豐厚、垢道人的焦墨骨力、黃賓虹的蒼潤渾厚。在他的畫中,我們找不到傳統的披麻皴與斧劈皴,也找不到荷葉皴與蟹爪皴,鄭天欣沒有囿於傳統的筆墨程式,而是根據景物表現和意境營造的需要,探求新的皴法、點法,新的筆墨構造。他的用筆靈活、樸拙、凝重,用墨則濃淡相間,乾以濕出,畫面多呈渾厚蒼潤的效果,洋溢著靈魂的氣韻、蒼茫而清幽的自然氣息與生澀散淡的格趣。他拓展了“積點成線”的傳統,變長線為短線,化短線為點,弱化形的完整性,突出點線的獨立意義;但其所作,不是瓦解傳統模式,只是鬆動整體的物形,以筆墨表現“內美”,發掘胸中丘壑。在他的代表作如《霜葉紅於二月花》、《灃峪廣新園》、《鳥鳴山更幽》 、《塬上秋色》等,大抵都穩定在這樣的格趣中進行調整深入,致力於渾融之氣的追求,具有自由和豐富的表現力。

概言之,鄭天欣的山水畫,不論小品還是創作,不論咫尺小幅還是鴻篇巨製,都是源自於他豐厚的寫生畫稿以及由寫生脫胎而來的一系列創作。應該說,他是繼承長安畫派的老一輩藝術家一路走下來的,完全可以說,水墨寫生是他作品的重要特徵,創造性是他作品的靈魂,循此去理解畫家的作品才能見其中的活力與生命,才能領略他作品全新的潛在意義。有實而虛,由有而無,進而超升到文化境界的高度,同時致力於原生態氣息與意象符號的整合、文化審視與浪漫情緒的整合、筆墨意趣與抽象方式的整合,使鄭天欣的山水畫躍上了新高度,並具有了現代感,這是有目共睹的。無論山水畫的發展前景是模糊還是清晰,鄭天欣在中國山水畫壇的地位都是不容忽視的。

渾厚蒼茫,質樸自然——鄭天欣的山水畫

中國美術家協會理論委員會主任 邵大箴

在鄭天欣的山水畫作品前面,我們感到一股來自西北大自然的新鮮氣息,感到藝術家對他熟悉的山山水水一種純真、質樸的感情。這與當前畫界有人脫離自然沉醉在前人筆墨情趣的山水畫迥然不同。

鄭天欣的家鄉是渭北黃土高原的淳化,那裡的景色蒼涼厚朴,自幼年起他就受到這種美感的滋養。他長期在林區工作,一直和森林、山水打交道。他熱愛大自然,喜歡山水畫,曾經受到過著名畫家羅銘先生的親切指導。從那時起,他就養成用水墨寫生的良好習慣。他的足跡遍及西北高原。在這個過程中,他也從一名林場工人轉變為林業系統的宣傳幹部,成為一名有成就的專業畫家。

鄭天欣的職業給他提供了深入自然和寫生的方便。他是從山水寫生走進畫壇的,他從寫生中嘗到了甜頭。寫生使他能認真地觀察、研究自然,體驗自然的魅力;寫生給他提供了創作靈感和豐富的素材。值得注意的是,鄭天欣運用的是在觀察、體驗基礎上帶有創造性的寫生方法。他把筆墨的功力和修養融合在寫生的過程之中。他說:“只有在進行水墨寫生中,隨激情所至放筆任意揮灑時,所出現意想不到的筆墨效果,要比創作中偶然出現的效果生動的多,感人得多。”顯然,鄭天欣山水畫中的渾厚蒼茫之氣,他筆墨中的自然、親切之情,固然是他純樸個性的流露,也是他長期在大自然中揣摩、學習的心得積累。當然,他堅持寫生,從寫生中不斷總結經驗取得進步,並不意味著他不重視傳統,不注意學習古人。近幾年來,他的山水畫更具有整體感,更有氣勢,同時更有筆墨趣味,更加耐看,就是因為他提高了傳統藝術修養的結果。而且,在這方面他還在做艱苦的努力。顯然,鄭天欣繼承的是長安畫派“一手伸向傳統,一手伸向生活”的創新之路。因此,鄭天欣創造的別具一格的山水畫,在當今西安畫壇引起人們的重視,就不是偶然的了。鄭天欣所走的藝術道路,他的創作經驗值得我們重視和研究。

我國傳統的山水畫之所以有經久不衰的生命力,之所以能得到人民大眾的喜愛,主要是因為它不斷地從祖國大自然中吸收營養。傳統的山水畫是藝術家們對自然素材進行加工、冶煉和藝術再創造的結果。山水畫之所以比真山水更美,因為它經過藝術家的剪裁、構思和設計。因此,對山水畫家的創作來說,有兩個重要環節必須緊緊抓住,一是必須深入觀察、研究自然,從大自然中汲取靈感;一是在這個基礎上發揮想像,進行藝術虛構。這兩個環節相互聯繫,相互依存,缺一不可。古人說:“凡學畫山水者,看真山真水,極長學問,便脫時人筆下套子,便無作家俗氣。”又說:山水畫家“徒模仿舊人棧道瀑布,終是模糊丘壑,未可便得佳境。”(明 唐志契:《繪事微言》)20世紀中國山水畫取得輝煌成就的原因,正是因為正確地處理了這兩者之間的關係。李可染、張仃、羅銘一行50年代走出畫室到戶外寫生,首開山水畫革新風氣,積極推動了山水畫的健康發展。與此同時,以石魯、趙望云為代表的長安畫派和以傅抱石、錢松岩為代表的新金陵畫派,也在這方面邁出了堅實的步伐,在山水畫創作上取得了豐碩的成果。需要指出的是,這些山水畫的革新家們,在關注寫生的同時,並沒有犧牲中國畫特有的表現語言——筆墨,只是由於特定的歷史原因和當時主要解決阻礙山水畫前進的“閉門造車”的問題,對傳統筆墨的系統研究尚未提到日程上來。這不能不說是個缺失。不過,這是前進過程中的缺失。近十多年來,山水畫界注意到了這個問題,重新關注山水畫中的筆墨精神、格調和趣味,應該說對山水畫的發展是有益的。但也出現了另外一種值得人們憂慮的傾向:忽視研究自然、忽視寫生,一味迷戀於古人筆墨情趣。在這種情況下,重申山水畫家要走向自然,要注意寫生,是十分必要的。鄭天欣在這方面的努力,也會給我們一些有益的啟示。

鄭天欣是一位勤奮、謙遜的畫家,他在成績面前毫不自滿,他表示傳統和大自然是兩本一輩子讀不完的書。他將永遠虛心學習,努力實踐,為人民大眾貢獻更好的作品。

深處鬧市的默默耕耘者

中國國家畫院副院長 盧禹舜

在不少人都忙於包裝和社交應酬的大環境中,畫家鄭天欣卻能幾十年如一日,孜孜不倦地帶領著他的一批窮學生沿著老一輩畫家趙望雲、石魯倡導的“一手伸向傳統,一手伸向生活”的藝術創作道路,淡泊名利深入大西北的窮山僻壤堅持寫生,探尋創作源泉和靈感,不斷錘鍊自己的藝術語言。這種精神非常可貴,所以,他取得讓同道稱讚的成就是必然的。

我經常聽到和見到人們用“慘澹經營”來向觀眾傾吐自己取得成就的甘苦心情。每個人在藝術道路上都有種種坎坷和苦惱,都需要付出汗水和勞動去披荊斬棘,從這個意義上講,都是在“慘澹經營”。但是我以為鄭天欣的“慘澹經營”更為不易。30多年來,他在生活及不寬裕的情況下足跡遍及西北的山山水水,畫了成千上萬張水墨寫生作品,水墨寫生一直伴隨著他的苦與樂,也伴隨著他從一個林場工人成為功力深厚的山水畫家的人生歷程,卻非“慘澹經營”四個字能夠道盡。

翻閱著朋友送來的鄭天欣寫意山水寫生畫集,一幅幅充滿激情和生活情趣的寫生作品,詩一樣地描述著他故鄉淳化的厚土,詩一樣描述著他對大西北山山水水的眷戀之情。有趣的是在他蒼潤的筆墨中的翠柏竟如躬耕的農夫,或如竊竊私語的村婦-------,非常感人。憑著對故土河山的一腔真情作為創作的深沉內涵使鄭天欣的創作上升到了新的高度。他的作品沒有流於刻意求新的空泛形式,更沒有矯飾造作之嫌。在“製作”之風日盛的當前,面對著無病呻吟和情感上蒼白的劣作,天欣的作品怎能不更讓人覺得可貴呢,耐人尋味呢?

鄭天欣的作品沒有模仿傳統中的某家範式,而是憑著自己對傳統精神的深刻體悟,強調自己的切身感受和激情的抒發。並在表現語言中又緊緊扣住了“寫”的中國畫“筆墨”這個特有的藝術形式語言。所以,在欣賞他的作品的時候,我們不僅會被畫面上撲面而來的濃郁地生活氣息和時代氣息所打動,而且體味到一種純正的中國畫品味。鄭天欣善於把大自然的生動之處,轉換成自己的理想化形式符號語言,他的畫既有濃郁的山林之氣,又有強烈的意象表達和筆墨個性風格,他作畫無拘無束,揮灑自如,情之所至,法之所至。是其自身深厚的學識修養的體現。他作畫是破筆中鋒、側鋒混用;順鋒、逆鋒並施;破墨、積墨、漬墨-----兼用寫出;蒼茫厚重,淋漓痛快,很有感染力,極具西北漢子直率天真和純厚樸拙的性格特色。自由自然的創作心態和強烈的生活感受,使其作品擺脫了傳統程式的束縛,充滿積極向上的勃勃生機與活力。亂中有序,動中有靜,柔中有剛,平中寓奇,粗與細、節奏與韻律等因素都完美和諧地向人們訴說著大自然的神奇與美妙-------

鄭天欣的寫意山水畫成就是有目共睹的,相信今後人們能欣賞到他更多更好的作品。

鄭天欣山水畫簡析

徐沛君

在當代山水畫壇,鄭天欣逐漸引起了學界的關注和好評。這位畫家在境界的營造上,在筆墨的修養上,都有獨特之處。尤其是他對待自然造化的真誠態度和穩健從容的創作心態,更值得今天的山水畫家們借鑑與研究。

鄭天欣的畫境平淡自然。給畫幅注入鄉土情感是鄭天欣山水畫最突出的一個特徵。在他眾多以西北山川為描寫主題的作品中,觀者不難感受到那種鮮活的、平民化的生活氛圍。他諳熟山林的風雨陰晴,他對西北林區職工以及普通農家生活的觀察細緻入微,因此常常在不經意間就能捕捉到大自然之美與生活之美。鄭天欣從不渲染那種遠離現實生活體驗的超脫意境,他不寫高逸的出世情懷,而是表達了生機勃勃的入世心境。其畫自自然然,不事雕琢,卻親切動人,沁人心脾。筆者認為,鄭天欣的畫之所以能感動今天不同層次的觀眾,首先就在於其作品的樸實無華。畢竟,樸素是美的最高境界。

鄭天欣的作品有獨到的筆墨效果。這位畫家不以古典山水畫的筆墨程式為創作旨趣,也不刻意追求構成主義者所熱衷的“現代感”,而是力圖表達心中感受,表現率真的筆墨意象。其作品層次豐富,呈現出墨韻肌理。水墨的渾厚清雅與色彩的單純滋潤觀者的心靈,在變幻多端的墨色里,畫家突出了“淡中之濃”和“濃中之淡”兩種趣味,在經營中見率意,繼而在平淡中見天真。他喜歡用積墨來表現對象的樸厚潤澤感,偶爾以焦墨破醒。在不放棄傳統文人畫含蓄蘊藉的基礎上,他也追求筆墨的蒼辣厚潤,但並不以粗獷之筆削弱墨韻。在畫面里那些具體的圖象中可以看出,鄭天欣其實是按自己的理解來重新闡釋了傳統的皴法,他把“南宗”山水的抒情融入“北宗”山水的形象塑造之中。在走筆的過程中,他靈活地運用了披麻皴、雨點皴、捲雲皴、解索皴、牛毛皴等皴法,不過,他不機械地重複某種單一的皴法或點法,而是將多種手法融合為一,出色地繪寫了西部山巒的紋路與樹石的質感,筆與墨互為表里、相得益彰,望之蒼茫秀潤。

鄭天欣作品的布局亦有可圈可點之處。他不刻意求奇、求崛、求險,只是以穩健的心態如實地表現出目之所見。平遠與深遠兩種去景法在他的作品裡最為常見,畫家習慣於以山間勞作者的視點觀察和描繪景物,一眼望去,畫中的景物遠近高低錯落有致,呈現出疏豁虛明、朴茂華滋的特點。畫中,林樹層疊,坡陀起伏,流水淙淙,峰巒掩映,煙嵐迴繞,引人入勝。這位畫家的作品遠觀有“勢”,近看有“質”。作為畫面主體的山巒飽滿充實,整體感強而且開合有序;而近景中的樹木參差不齊,山野味十足。畫家常常以點法繪葉,由於參用了積墨法,大片樹葉的凸凹與層次感也得以呈現。畫中時常能見到晾曬辣椒的村民、牧人和牲畜以及小鎮的建築群,這些細節元素雖然著墨不多,但都顯得恰當、精到、真實,有力地烘託了恬淡質樸的鄉土氣息。

鄭天欣的山水已形成了自家風貌。這位畫家追求生活氣息,同時又將傳統筆墨修養融入作品中,自自然然,不露痕跡。對於他所熟悉而且熱愛的西北山川風物,他從容耐心地描寫,深入全面地表現。生活中源源不斷的鮮活感受,使鄭天欣的作品愈加生動、豐富而真實。筆者以為,鄭天欣的山水畫,帶領著觀者以平常的心態去領悟尋常景觀的詩意,這是其最可貴的文化價值。

丁亥秋,作於國家畫院

藝術生活

•戶外寫生

鄭天欣

鄭天欣•畫室創作

鄭天欣

鄭天欣•畫展盛況

鄭天欣

鄭天欣 鄭天欣

鄭天欣