簡介

遺傳漂移(genetic drift)更廣泛的說法是遺傳漂變,是指由於某種機會,某一等位基因頻率的群體(尤其是在小群體)中出現世代傳遞的波動現象稱為遺傳漂變(genetic drift),也稱為隨機遺傳漂變(random genetics drift)。這種波動變化導致某些等位基因的消失,另一些等位基因的固定,從而改變了群體的遺傳結構。分類

隨機遺傳漂變

遺傳漂移

遺傳漂移我們所熟悉的漂變就是人工選種、人工育苗等--人為地決定哪些個體可以交配,使得某種性狀保留下來,就培養出了特殊的品種。自然界也有漂變,而且如果被分隔的小群運氣足夠好,能夠維持很多代而不滅亡,或者說及時進化出新的性狀以適應新的環境,那么就可能有區別於原種群的新的品種出現。如果時間夠長,與原種群差異足夠大,就可能形成新的亞種、甚至種。

但是隨著人類對自然界的破壞,尤其是道路、城市、農田等對自然界的分隔,導致很多生物被隔離成了極小的種群。在這種情況下,遺傳漂變使得小種群的存活非常危險--極端的例子就是近親交配。由於遺傳的隨機性,因此治病等位基因也有相當大的積累可能,很容易導致下一代都患有某種病,這對於一小群被分隔的生物而言無異於滅頂之災.

總之,漂變發生在小種群中。如果這個小種群不是小到沒有進化的機會,那么可能會有新的生物進化出來,但這樣的情況很少--人出現以前可能多一些,而且需要上萬年的時間。很多時候小種群都很小,因此迎接它們的可能只有滅絕的結局--只是堅持的時間長短而已。

另:現在我國重點保護的大熊貓、揚子鱷、華南虎等大型動物都有這個問題,科學家們正在想辦法解決。

中性漂變

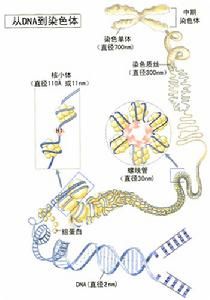

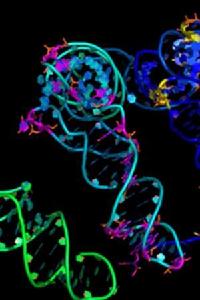

核酸

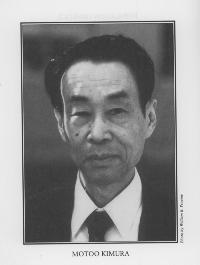

核酸中性學說又叫中性突變隨機漂變學說。1968年日本木村資生發表一篇“分子水平的進化速率”的論文,提出了中性學說。翌年,美國科學家J.King和T.Jukes發表了“非達爾文主義進化”一文,他們支持木村的中性學說。這個學說是根據核酸、蛋白質中的核苷酸、胺基酸的置換速率,以及這樣的置換造成核酸、蛋白質改變並不能影響生物大分子功能的事實,提出“中性突變”的概念。他們認為進化是“中性突變”在自然群體中進行隨機的遺傳漂變的結果,這個學說對以自然選擇為基礎的達爾文主義進化論提出了新的挑戰。

這個學說的要點如下:

突變大半是“中性”的,這種突變不影響核酸,蛋白質的功能,對個體生存既沒有什麼害處也沒有什麼好處,選擇對它們沒有作用。中性突變如同同義突變,同功能突變(蛋白質存在多種類型,如同功酶),非功能性突變(沒有功能的DNA順序發生突變,如高度重複序列中的核苷酸置換和基因間的DNA序列的置換)。這些中性突變由於沒有選擇的壓力,它們在基因庫里漂動,通過隨機遺傳漂移在群體中固定下來。

提出中性學說的木村資生

提出中性學說的木村資生分子進化的主角是中性突變而不是有利突變,中性突變率,也就是核苷酸和胺基酸的代換率是恆定的。細胞色素C中胺基酸的代換率在各種生物中也差不多是相同的,所以蛋白質的進化表現與時間呈直線關係。可根據不同物種同一蛋白質分子的差別,估計物種進化的歷史,推測生物的系統發育。這和化石以及其它來源推導出的進化關係是相符的。還可根據恆定的蛋白質中胺基酸的化換速率,對不同系統發育事件的實際年代作出大致的估計,即所謂進化的分子鐘.

中性突變的進化是通過遺傳漂移來進行的,遺傳漂移使中性突變在群體中依靠機會自由組合,並在群體中傳播,從而推動物種進化,所以生物進化是偶然的,隨機的。

中性突變分子進化是由分子本身的突變率來決定的,不是由選擇壓力造成的,所以分子進化與環境無關。

中性學說是在研究分子進化的基礎上提出來的,用隨機出現的中性突變,能很好地說明核酸蛋白質等大分子的非適應性的多態性,認為根據核酸,蛋白質分子一級結構上的變化就可說明生物性狀的所有變異,進而說明進化原因,它否定了自然選擇在進化過程中的作用。