基本介紹

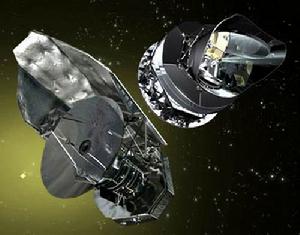

赫歇爾望遠鏡在進行最後的檢驗。

赫歇爾望遠鏡在進行最後的檢驗。 赫歇爾(Herschel)是歐洲空間局(ESA)建造的的大型紅外空間望遠鏡,作為空間科學“基石”項目,是ESA研製的最為複雜的太空飛行器。它具有直徑3.5米的主鏡和三台非常靈敏的探測儀器:成像光譜與測光儀(Spectral and Photometric Imaging Receiver 簡稱spire)、光電陣列和射譜儀(Photodetector Array Camera and Spectrometer Instrument 簡稱PACS)、遠紅外外差接收機(heterodyne Instrument for the Far Infrared 簡稱HIFI。中國參與研製的是SPIRE部分。

赫歇爾(Herschel)是歐洲空間局(ESA)建造的的大型紅外空間望遠鏡,作為空間科學“基石”項目,是ESA研製的最為複雜的太空飛行器。它具有直徑3.5米的主鏡和三台非常靈敏的探測儀器:成像光譜與測光儀(Spectral and Photometric Imaging Receiver 簡稱spire)、光電陣列和射譜儀(Photodetector Array Camera and Spectrometer Instrument 簡稱PACS)、遠紅外外差接收機(heterodyne Instrument for the Far Infrared 簡稱HIFI。中國參與研製的是SPIRE部分。“赫歇爾”以英國天文學家威廉·赫歇爾的名字命名,它實際上是一台大型遠紅外線望遠鏡。

“赫歇爾”實質上是一個太空望遠鏡,它寬4米,高7.5米,是迄今為止人類發射的最大遠紅外線望遠鏡。它將用於研究星體與星系的形成過程。“赫歇爾”望遠鏡的鏡面以輕質金剛砂為材料,直徑達到3.5米,是哈勃望遠鏡鏡面直徑的約1.5倍,是它的“前任”——歐航局1995年發射的遠紅外線望遠鏡的6倍。

除了長就一雙“慧眼”,“赫歇爾”望遠鏡還攜帶了約2000升超流體氦,後者可以起到冷卻望遠鏡的作用,讓望遠鏡的內部工作溫度接近絕對零度(零下273.15攝氏度),從而儘可能地降低儀器本身的輻射,達到最優觀測效果。

與太陽相比,宇宙中其他星體的表面溫度相對較低,因此,雖然它們以紅外線波段釋放能量,但很難被太空望遠鏡察覺。“赫歇爾”則可以憑藉尖端的儀器,探測到更多遠紅外線範圍內的宇宙星體,包括銀河系內和銀河系外的星體。此外,它還能夠對宇宙塵埃和氣體進行觀測,探索銀河系外恆星的形成,發現宇宙形成的奧秘。

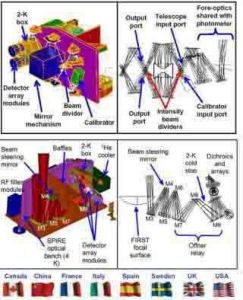

SPIRE主要儀器系統由英國主導,包括中國在內的7個國家參與研製。

SPIRE主要儀器系統由英國主導,包括中國在內的7個國家參與研製。與“赫歇爾”相比,“普朗克”的個頭小了許多,高度只有1.5米。“普朗克”主要用於對宇宙輻射進行觀測。它攜帶了一系列敏銳度極高的儀器,能夠對宇宙微波背景輻射進行深入探測。目前科學界普遍認為,宇宙誕生於距今137億年前的一次大爆炸,作為大爆炸的“餘燼”,微波背景輻射均勻地分布在整個宇宙空間。因此,“普朗克”的探測結果,將有助於科學家研究早期宇宙的形成和物質起源的奧秘。

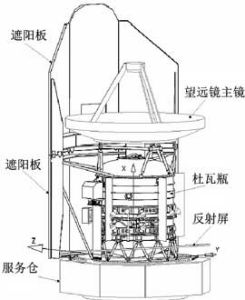

赫歇爾內部結構

赫歇爾內部結構為了保證觀測的精確,“普朗克”也在極力地“降溫”,它可達到的最低工作溫度僅比絕對零度高出0.1攝氏度。另外,“普朗克”還將對宇宙中主要的微波散射源進行測繪,推斷暗物質的密度,從而拓展天體物理學的研究領域,幫助天文學家加深對宇宙結構和構成的了解。

發射升空

歐洲阿麗亞娜5-ECA型火箭攜帶歐洲航天局兩顆科學探測衛星“赫歇爾”和“普朗克”,從法屬圭亞那庫魯航天中心發射升空。

歐洲阿麗亞娜5-ECA型火箭攜帶歐洲航天局兩顆科學探測衛星“赫歇爾”和“普朗克”,從法屬圭亞那庫魯航天中心發射升空。格林尼治時間2009年5月16日14日下午1時12分,歐洲阿麗亞娜5-ECA型火箭攜帶世界最大遠紅外線望遠鏡“赫歇爾”及宇宙輻射探測器“普朗克”,從法屬蓋亞那庫魯航天中心發射升空。“赫歇爾”是歐航局研製的最複雜的空間設備,中國專家也參與研製工作。據歐航局和歐洲阿麗亞娜空間公司電視直播報導,發射地當天天氣晴好,火箭按照預定時間點火,隨後搭載兩個探測衛星騰空而起。發射約30分鐘後,“赫歇爾”和“普朗克”先後脫離火箭,開始自主飛行。

在確認探測衛星與火箭成功分離後,蓋亞那航天控制中心響起了熱烈的掌聲。從發射到衛星與火箭分離雖然只有30分鐘,但卻凝聚了參與這項計畫的歐洲15國多年的心血和夢想。歐航局專家認為,這兩個探測衛星的觀測結果將能顛覆人類對宇宙的認識。

兩個探測衛星分別以英國天文學家威廉·赫歇爾和德國物理學家馬克斯·普朗克的名字命名,其發射任務是歐航局今年的工作重點之一。據歐航局介紹,在與火箭脫離後,兩個探測衛星將被定位在距地球約160萬公里的“第二拉格朗日點”附近,進入各自的運行軌道。在這一位置上,衛星可以保持背對太陽和地球的姿勢,獲得最佳的觀測效果,對宇宙進行持續觀測。

首次睜眼

在軌運行的歐洲赫歇爾太空望遠鏡

在軌運行的歐洲赫歇爾太空望遠鏡歐洲航天局發射的世界最大遠紅外太空望遠鏡“赫歇爾”2009年6月14日“睜開眼睛”,邁出了任務取得圓滿成功的重要一步。

世界最大遠紅外太空望遠鏡

世界最大遠紅外太空望遠鏡“赫歇爾”望遠鏡造價10億歐元,於2009年5月發射升空,近日成功打開用於保護其敏感儀器免遭污染的艙門。這一程式可允許“赫歇爾”望

遠鏡直徑3.5米的鏡面採集的光線首次湧入其超低溫儀器艙或低溫恆溫器。“赫歇爾”的使命是研究恆星和星系的形成以及在宇宙時期的發展變化。14日當天的指令要求“赫歇爾”打開艙門的兩根螺栓,毋庸置疑是這次任務的一個里程碑時刻。

SPIRE首席科學家馬特·格里芬(MattGriffin)教授說:“我們需要將蓋子打開,否則我們無法看到天空,所以,這的確是一個重要事件。”SPIRE是安放在低溫恆溫器中的三套儀器之一。YouTube上的一段相關視頻以慢鏡頭顯示了整個操作過程。艙門打開的訊息在巴黎航空展前夕傳開。

巴黎航空展是展示歐洲航空航天事業發展的重大活動,屆時,歐洲航天局和歐洲航天工業將一起慶祝他們的成就。“赫歇爾”任務展示是歐洲航天局展台的一個顯著特徵。巴黎航空展在布爾歇展覽中心舉行,從6月15月持續至19日,在交易期結束後,公眾可以到場參觀。科學家宣稱,他們不久便準備公布“赫歇爾”望遠鏡拍攝的“黎明”照片。“赫歇爾”望遠鏡目前尚處於測試期,全面投入工作還需要幾周時間。

對於觀測這些現象的天文台來說,這同樣要求它們處於超低溫的工作環境。科學家利用超流體氦用以使其儀器溫度接近“絕對零度”,即零下273攝氏度。他們是在一個被抽空的大箱子內進行這種操作的。近兩年來,這些儀器一直被鎖定在低溫恆溫器的頂部,保持極冷狀態,保護其免遭污染。在任務實施一個月左右以後,打開艙門才被認為是安全的。

格里芬解釋說:“發射到太空中的任何物體都會有一些水蒸汽和其他各種污染物——易揮發氣體。在太空中,水蒸汽和這些揮發物會慢慢在茫茫蒸發掉。等待這種事情發生以及確保這些污染物不在低溫恆溫器中存活是必要之舉。在低溫恆溫器中,它們可能會凝結於儀器的上面。”格里芬教授在英國卡迪夫大學任教。

“赫歇爾”望遠鏡正在向一個距地球150公里遠的觀測位置進發,如今已完成了超過90%的路程。事實上,它現在與地球的距離十分理想,地面指令用不了5秒鐘就能到達“赫歇爾”望遠鏡。根據控制人員探測到的“赫歇爾”溫度略微升高和晃動等現象,表明艙門成功打開。

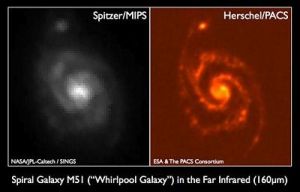

“赫歇爾”衛星日前拍下第一批圖像,雖然圖像內容是一個為人熟知的渦狀星系,但其清晰度比以前有了很大提高。

新拍攝的圖片在清晰度上遠遠超過美國“斯皮策”太空望遠鏡拍攝的圖像。

新拍攝的圖片在清晰度上遠遠超過美國“斯皮策”太空望遠鏡拍攝的圖像。歐航局當天發表公報說,照片拍攝時間為6月14日至15日,當時“赫歇爾”衛星剛打開紅外線望遠鏡的保護蓋。出於測試目的,它分別使用70、100、160微米3種波長的紅外光譜進行了拍照。它所拍到的星系名為M51,距地球約3500萬光年。1773年,法國天文學家夏爾·梅西耶首先發現了這個渦狀星系,因而以他姓氏的首字母M命名。

新拍攝的圖片在清晰度上遠遠超過美國“斯皮策”太空望遠鏡拍攝的圖像。

新拍攝的圖片在清晰度上遠遠超過美國“斯皮策”太空望遠鏡拍攝的圖像。歐航局在其網站上公布了這3幅照片,並將其中一幅與此前美國“斯皮策”太空望遠鏡拍攝的圖像進行比對。歐航局指出,新拍攝的圖片在清晰度上遠遠超過原來的所有圖像。

歐航局“赫歇爾”衛星於5月14日與宇宙輻射探測器“普朗克”一起從法屬蓋亞那庫魯航天中心發射升空。“赫歇爾”實質上是一個太空望遠鏡,它也是人類有史以來發射的最大的遠紅外線望遠鏡,主要用於研究星體與星系的形成過程;“普朗克”則主要用於觀測宇宙輻射。

星際颶風

星際颶風

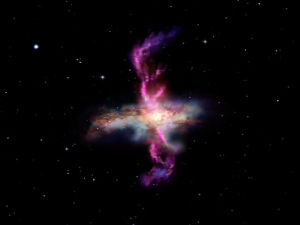

星際颶風德國航空航天中心日前發表公報說,素有“太空千里眼”之稱的歐洲航天局“赫歇爾”紅外望遠鏡在人類歷史上首次探測到由河外星系吹出的星際颶風。

星際颶風示意圖河外星系是位於銀河系之外、由幾十億甚至幾千億顆恆星和星雲、星際物質組成的天體系統。從中吹出的星際颶風,實際上是一種超高速運動的分子流。

2011年5月13日,歐洲空間局的赫歇爾望遠鏡是全球在軌運行的最大口徑單鏡面太空望遠鏡,最近它探測到在一些合併星系中心部位發出的超高速分子噴流,其中一些噴流的速度高達每秒1000公里,比地球上颶風快萬倍。赫歇爾項目是一個由歐洲領導的國際合作計畫,美國宇航局噴氣推進實驗室(JPL),加州理工學院和美國海軍研究實驗室(NRL)也參加了相關工作。它為科學家們開啟了一扇宇宙之門,讓我們得以加深對宇宙中的行星、恆星和星系如何形成和演化的了解。

這次探測到的星系噴流是由星系內部的恆星誕生過程和中央黑洞驅使的,其強度足以將數十億倍太陽質量的分子氣體吹入太空並和星際氣體發生相互作用。赫歇爾的觀測顯示,在一些擁有活動星系核(AGN)的星系中,這種強烈的星系颶風能吹散幾乎所有的塵埃和氣體物質,從而造成星系內部恆星形成過程停止,中央黑洞也得不到新的物質補給。這項發現的意義在於,它第一次找到了科學家們一直在苦苦尋覓的,有關恆星新生過程和黑洞吸積的負反饋機制。有關這一項研究的論文將發表在《天文學和天體物理學》以及《天體物理學報快報》雜誌上。