簡介

辟雍碑碑文

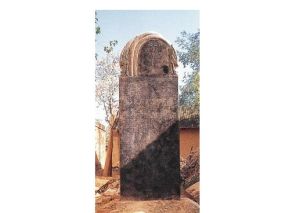

辟雍碑碑文外觀

辟雍碑

辟雍碑辟雍碑碑首、碑身以整石鑿成,插在覆斗形碑座上,通高3.22米,寬1.1米,厚0.3米。辟雍碑正文30行,行55字,字徑3厘米。

辟雍碑全碑用晉隸書寫成,刻工細緻,保存完好。

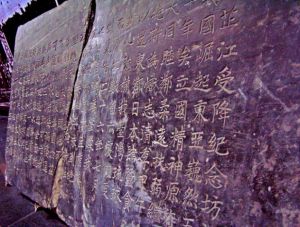

碑文

正面刻碑文1500字,記晉武帝設立學官,興辦太學,親臨辟雍視察講演,以及皇太子再次來此之事。背面刻學官博士、禮生弟子400餘人的姓名和籍貫。碑刻反映出當時太學的興盛。意義

辟雍碑的出土證實了太學原創於西漢,而洛陽太學創於東漢初期,歷經曹魏,至西晉再度繁榮,是中國古代傳授儒家經典的最高學府,漢質帝時學員曾達到三萬人。該碑對研究中國一千六百多年前晉代教育、對考察學生分布情況,是極為珍貴的資料。該碑晉隸書法靈活,似用改制的扁筆書寫,這對古代書法藝術的探討,具有重要價值。文物保護

辟雍碑字型

辟雍碑字型辟雍碑出土後,當地建有亭子護碑,後亭子被破壞,辟雍碑常年遭受風吹雨打,受到一定程度損壞。1961年,漢魏洛陽故城遺址被中國國務院列為首批全國重點文物保護單位,其中包括辟雍碑。

2001年,李良傑等村中有識之士自發籌集款項,建院護碑,李良傑擔任起護碑人。春夏時節,院落里會長出一些荒草,平日裡也都是老李一個人來打理。其實,最讓村民及外界讚嘆的,是老李阻止了無數次對辟雍碑的拓片行為,他的嚴密看護也讓不法分子覬覦辟雍碑拓片發財的希望破滅。為此他得罪了很多人,甚至自己的親戚朋友想得到一副辟雍碑拓片,他都不會答應。李良傑認為,老祖宗遺留下的文物不可多得,它屬於所有中國人,不能成為一小部分人的賺錢工具。