簡介

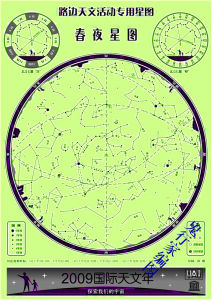

路邊天文:春季星圖

路邊天文:春季星圖路邊天文(sidewalk Astronomy)是指由約翰 道布森在60年代創立的的業餘天文活動。這種活動的概念是指將望遠鏡帶到一些城市的公共地點(如人行道邊、廣場上)來免費向路人們展示天空中的奇妙景色。路邊天天文不像星空聚會,路邊天文愛好者們活動與人流眾多的公共地點而不是在人少的地方。這種活動的重點是,這是免費的,任何市民都被自由允許用望遠鏡來看一看天空。活動通常需要一小撮人帶著中小規模的望遠鏡到一個繁華的街道並邀請路過的人來觀看。由於舉辦的地方大多處於嚴重的光污染區,因此路邊天文愛好者們通常會將望遠鏡指向如月亮、行星之類的明亮天體,或是在白天讓民眾看一看太陽上的黑子。 對於光污染略輕的地方,指向深空天體便成為了可能,一般選擇那些非常明亮,能讓人驚嘆的天體。例如M31、M44、M42、M45之類的。

這項活動開始於1968年,路邊天文愛好者們一直持續著這些活動。許多業餘愛好者們儘管不屬於特定組織,只要天氣晴朗,他們也會走上街頭為民眾們科普宣傳。除了這些非正式的路邊天文,“路邊天文”代表著道布森先生的一種活動精神——核心內容是無私、充滿樂趣的,通過望遠鏡來為人們展示我們所生存的宇宙。

組織地點

可供選擇的觀測地點很多。湖邊、人行道、廣場,以及一切人多的地方。但選址仍有一些需要考慮的因素。首先是燈光。燈光會使反差降低,同時光線干擾會使觀測變得很累。儘管路

天文觀測

天文觀測邊天文的地點大多是光污染嚴重的地區,但為了盡力爭取一個相對好的觀測效果,避開明亮的路燈還是一個首要條件。其次,是規模。小規模的行動,比如單台望遠鏡,可以在各種地方舉行。然而,如果是一整個社團,例如五六台望遠鏡一起出動,那人行道就不再適合了。那會妨礙交通,造成行人行走不便。這種行動最好在開闊的廣場進行。如果規模較大,最好還是和有關部門審批一下。儘管可能有些麻煩,但如果不這么做的話,說不定會有人找麻煩。

產生原因

StarParty的產生和發展從根本上是天文愛好者隊伍的出現和發展的結果。美國作為當今世界專業和業餘天文學最發達的國家,其業餘天文的發展可以說是整個西方國家的業餘天文發展的縮影。在這裡我們就必須介紹一下美國業餘天文發展史中的兩件大事:“業餘望遠鏡自製運動”和“路邊天文學”,因為正是它們造就了大批的天文愛好者,它們與StarParty的出現息息相關。

最初活動

1968年,約翰·道布森先生和他的朋友在舊金山成立了一個叫“舊金山路邊天文學家”的天文組織,其宗旨就是向路邊的行人免費提供觀測天體的機會。“路邊天文學家”在向行人提供

路邊天文活動

路邊天文活動觀測的時候還會不斷講解被觀測天體的相關知識,並負責解答觀測者們提出的各種稀奇古怪的天文問題,這種面向大眾的天文科普活動後來吸引了越來越多的天文愛好者的加入。隨著城市的發展,觀測條件越來越糟,人們有時不得不去郊外進行這樣的觀測,一些“路邊天文活動”也就逐漸轉變成了StarParty,“路邊天文學”現在已經成為了StarParty中最重要的活動內容。而說起約翰·道布森,他可算是美國業餘天文史上一位偉大的傳奇人物。今年(2004年)89歲的約翰出生在北京,後來隨家人移居美國,他做過僧侶,後來投身於天文科普事業至今。20世紀70年代就是他發明了道布森式天文望遠鏡,這種天文望遠鏡構造巧妙易於天文愛好者製作,它的發明大大推動了世界業餘天文學的發展,道布森式天文望遠鏡也成為了當今StarParty自製天文器材交流展示中的主角。

起源追溯

18世紀初

談到StarParty,最早可以追溯到18世紀初,那時正是天文學新發現層出不窮的年代。每當出現重要的天像,一些城市、大學和天文台就會組織天文愛好者觀看。為了新建一座天文台或者全面修整改造一座現有的天文台,人們往往也會舉辦一些天文觀測活動來募集資金,也許這就是StarParty的雛形吧。毫無疑問,早期的StarParty對推動當時專業天文事業的發展起到了重要作用,也為日後業餘天文的蓬勃發展奠定了基礎。

20世紀20年代

20世紀20年代,隨著西方國家科技教育和生活水平的不斷提高,一些天文愛好者開始夢想擁有自己的天文望遠鏡,但那時沒有製造供天文愛好者使用的天文望遠鏡的路邊天文活動

公司,於是一些人開始嘗試自製天文望遠鏡這條路。自製天文望遠鏡的人在英文中被稱為AmateurTelescopeMaker(簡稱ATM)。1923年,《科學美國人》雜誌的阿爾伯特·尹構思(AlbertIngalls)和斯普琳菲爾德市的拉塞爾·波特(RussellW.Porter)為了更好的交流學習望遠鏡自製的技術和經驗創辦了美國最早的StarParty之一的“Stellafane”。“Stellafane”幾乎每年8月都舉辦,會期只有1天,去年已經是第68屆了。當時阿爾伯特·尹構思和拉塞爾·波特兩人還不斷在《科學美國人》雜誌上撰文教授讀者如何自製天文望遠鏡,人們把自己手工製作的天文望遠鏡拿到這個StarParty上展示,互相比較切磋。那些用鋼管組裝起來的牛頓反射式望遠鏡總是能聚集一大群好奇的同伴,當人們將它指向夜空,每個人都被征服了,於是他們都毫不示弱,爭相製作自己的反射式望遠鏡。這批早期的天文愛好者在美國這片土地上掀起了“業餘望遠鏡自製運動”。這場運動讓越來越多的天文愛好者擁有了自己的望遠鏡,使得美國的天文愛好者數量不斷增加,也為日後美國各地大大小小StarParty的出現創造了條件。

20世紀中期

20世紀50年代末到20世紀60年代初正是美蘇角逐太空的時代,那時航天技術的不斷發展帶動了美國經濟技術的突飛猛進。在載人航天和登月計畫的影響下,人們也越來越重視天文科普的發展,民眾談論的話題也都集中在太空和月球上。在這樣一種條件下,美國最終出現了專門為天文愛好者製造天文望遠鏡的公司,天文愛好者再也不必發愁因為不會磨製反射鏡的鏡片而無法擁有一架屬於自己的天文望遠鏡了。但那時望遠鏡的產量很小,價格也很高,大部分天文愛好者仍然望塵莫及。“業餘望遠鏡自製運動”在這個時期發展到了高潮,美國各地的StarParty上隨處可見自製的天文望遠鏡,人們談論的也都是如何修拋物面,如何檢驗反射鏡之類的望遠鏡鏡面磨製技術的問題。

路邊天文活動

路邊天文活動20世紀70年代

20世紀70年代,美國的望遠鏡製造商越來越多,新型的天文愛好者使用的天文望遠鏡,例如施密特·卡塞格林式望遠鏡、馬克蘇托夫·卡塞格林式等也一種接著一種的出現了。特別是由於產量和質量的不斷提升,很多天文愛好者都可以買得起了,而且他們的性能也比自製的天文望遠鏡更好,自製天文望遠鏡的人數於是越來越少,“業餘望遠鏡自製運動”的高潮過去了。到了20世紀路邊天文活動

80年代,天文望遠鏡的普及程度已經相當高了,無論是在攝影器材商店、天文器材銷售店還是在百貨商場中你都可以看到有人在挑選它們。特別是20世紀90年代市場上出現了電腦控制的自動尋星天文望遠鏡(GOTO式),只要你有台筆記本電腦,安裝一個天文軟體,在電腦星圖上用滑鼠點一下你要觀測的天體,望遠鏡便會自動去尋找它,你要做的就是去觀察它了,這讓那些對星空並不熟悉的人也可以體驗到觀測的樂趣。於是天文愛好者的人數更是比以往任何時候都多。這一時期美國、日本和其他西方國家以及我國的台灣、香港和澳門都出現了各種大中小型StarParty,由於人們都有了自己的天文器材,StarParty的參加人數也與日俱增。光美國各地出現的有知名度的大型StarParty不下10種。在歐洲和日本大型的StarParty也出現了。舉辦這樣的StarParty的主要是一些大城市的天文協會。值得一提的是,在這裡StarParty中,道布森式望遠鏡仍然可以見到。雖然天文望遠鏡公司製造的望遠鏡已經很便宜了,但人們開始不斷追求大口徑的反射鏡,而這樣大口徑的成品往往很昂貴。加上一些人的懷舊意識,道布森式望遠鏡正好滿足了他們的需求,因為它製作相對容易而且製作成本比較低,所以又開始流行了起來,但再也沒有以前那么輝煌了。

重要人物

約翰·道布森(Johndobson,1915年9月14日-),美國天文學家,道布森式望遠鏡的發明者。道布森1915年出生於中國的北京,外祖父曾參與創辦了北京大學。1927年,道布森隨父母移居美國舊金山,1943年畢業於伯克利加州大學化學系,1944年在舊金山一所寺廟出家,成為一個印度教僧侶,但在23年後還俗。在寺廟生活期間他潛心鑽研望遠鏡製造技術,製造過口徑12厘米的反射式望遠鏡,並且改進瞭望遠鏡的支架系統,使之更穩定、靈活和易於攜帶。裝有這種支架的望遠鏡以他的名字命名,稱為道布森式望遠鏡。1968年,道布森和朋友在舊金山創辦了舊金山路邊天文學家組織,倡導並舉辦路邊天文等面向公眾的天文科普活動。

器材

在國外,天文愛好者們往往喜歡使用大口徑道布森望遠鏡(DOB)進行路邊天文。因為其口徑大,並且較於其他需要赤道儀等裝置的望遠鏡來說結構簡單易於搬運。然而大口徑DOB在國內並不普及,大多是一些愛好者自行磨製製作。所以,在國內的路邊天文中,比較常見的是入門級折射望遠鏡以及牛頓式反射望遠鏡。而由於路邊天文是由愛好者來尋找而讓路人參觀,因此攜帶型雙筒是不適合的(大口徑固定式的除外)。

麥克唐納天文台

麥克唐納天文台位於美國德克薩斯州戴維斯堡附近的洛克山上,海拔2040米。這裡有全美國最美麗的夜空。繁星閃爍的景觀絕對讓你震撼。而且在這裡還定期舉行星光晚會,屆時您能通

麥克唐納天文台

麥克唐納天文台過各式各樣的望遠鏡觀賞星空。絕對讓天文愛好者摩拳擦掌,躍躍欲試。麥克唐納天文台是1939年使用美國金融家威廉·麥克唐納去世時捐贈的80萬美元遺產所建立的,建立之初曾引發巨大的爭議。1939年5月5日,2.1米口徑的奧托·斯特魯維望遠鏡在洛克山上開始啟用,是當時世界上第二大的光學望遠鏡。麥克唐納天文台早期曾由芝加哥大學管轄,1960年代管理權移交給德克薩斯大學奧斯汀分校。1968年2.7米口徑的哈蘭·史密斯望遠鏡投入使用。1996年,在不遠處福爾基斯山上建造的9.2米口徑霍比-埃伯利望遠鏡也開始啟用,主要用於光譜的觀測研究。

主要成就有:發現一顆海王星衛星——海衛二;發現一顆天王星衛星——天衛五。