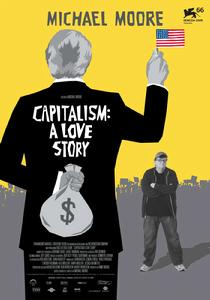

基本信息

中文名: 資本主義:一個愛情故事

導 演: ( 麥可·摩爾 Michael Moore )

主 演: (麥可·摩爾 Michael Moore)

上 映: 2009年10月15日 新加坡

地 區: 美國

對 白: 英語

顏 色: 彩色

聲 音: 杜比數碼環繞聲(Dolby Digital)

時 長: 120 min | Canada:105

類 型: 記錄

分 級: 美國:R 加拿大:PG 加拿大:G 加拿大:PG

劇情簡介

麥可·摩爾的新片與目前已席捲全球的金融危機不無關係,也依然延續了諷刺和搞笑兼具的特點。摩爾將這部紀錄片定義為揭露“美國歷史上最大的盜竊案”,講述的是納稅人的錢是如何流入非銀行金融機構中的,從而揭示金融風暴的根源。

本片通過一系列的例子來讓人深入資本主義內部,了解資本主義本質。片中介紹的把人驅逐出家園、從員工死亡中賺取人壽保險金更是讓人毛骨悚然。片中還隱約暗示人們對待不公要團結起來。本片導演更是行為藝術般地去華爾街封鎖大樓,對金融家實施“公民逮捕”,“幫美國人把七千億要回來”,以一種近乎荒誕的行為表達自己的意願,發人深思。

幕後花絮

《資本主義:一個愛情故事》是麥可·摩爾的第五部紀錄長片。摩爾的紀錄片生涯以1989年《羅傑和我》開始,在片中,他刻畫了通用汽車公司大幅裁員而全面衰敗,導致的他家鄉弗林特經濟的全面崩潰及大批民眾的流離失所。2002年的作品《科倫拜恩的保齡》以1998年震驚全美的校園槍擊事件,透視美國的槍枝問題。這部作品收穫了巨大成功,獲得奧斯卡最佳紀錄片獎,以及坎城電影節55周年特別獎。2004年的作品《華氏911》將矛頭指向了布希政府,迎來更大的轟動,並且贏得了坎城電影節金棕櫚獎。還為他取得了1億美元的可觀票房收入。

《資本主義:一個愛情故事》將於10月2日在北美上映,這是美國批准向華爾街提供7000億美元的金融救援計畫的一周年零一日紀念。據報導,7000億美元救市計畫實施後,接受了政府大筆救市資金的各大銀行對於錢的用途和去向卻要么拒絕回答,要么不清不楚。換句話說,那些本來被指望用於拯救美國金融業、刺激美國經濟的巨額資金去向不明。原本應該用於拯救美國金融業和美國經濟的巨額資金,更有可能落入了華爾街金融高管們的口袋。影片選在這天上映,無疑是對實施這項計畫的美國政府和華爾街金融機構的幕後黑手們的諷刺。

電影公司顯然對影片的前景很有信心:麥可·摩爾在6部最高票房的紀錄片中已經占有3席,分別是《華氏911》、《醫療內幕》和《科倫拜恩的保齡》。

影片評價

《資本主義》:麥可·摩爾的悲喜劇

麥可·摩爾(MichaelMoore)為其社會公義理念而四處奔走、搖旗吶喊的形象或許早已深入人心。多年來,他一直對商業巨頭冷嘲熱諷,為弱勢群體提供利益表達的渠道,譬如他在《羅傑和我》(Roger &Me)中將矛頭對準汽車業,之後又推出了抨擊醫療保險制度的《醫療內幕》(Sicko)。然而,直到《資本主義:一個愛情故事》(Capitalism:A LoveStory)橫空出世,人們才驚覺他比當初想像中走得更遠。在這部作品中,摩爾第一次真正觸及資本主義制度本身,用他本人的話來說,這一制度的基本功能是“索取和付出,其中又以索取居多”。

他選擇了一個再好不過的時機——這是美利堅帝國的一場宿醉,摩爾試圖為我們揭示金融風暴的根源,他將鏡頭對準了罷工工人、深受壓榨的小員工和無家可歸的邊緣群體,其中一段視頻展示了破門而入的警察將喪失贖回權的一戶人家逐出室外的場景。這位外表與內心不甚相稱的“美國憤青”極盡搞笑諷刺之能事,似乎打算再度激起自由主義者的怒火:他像往常一樣插科打諢、製造眼淚、回放新聞,直擊問題要害——只是這一切在摩爾式手法的包裝下更像是一個令人捧腹的笑話罷了。

尤具諷刺意味的,似乎是為了表達對過去美好時光的緬懷之情,摩爾選擇了一段銀行搶劫的監視錄像作為影片的開頭。接下來他巧妙地插入了幾段從電影《古羅馬生活》(Life in AncientRome)中截取的視頻,以至於你不得不聯想起學生時代那些令人昏昏欲睡的教育電影。然而它們卻和美國力量的圖騰——懸掛著星條旗的大都市歌劇院(Metropolitan OperaHouse)——一道出現在了平行畫面中。此時摩爾一貫的觀點已昭然若揭:美國正處於極速衰退之中。在持之以恆地將這一論點發揚光大的同時,他還不忘發揮自己的娛樂精神,不時插入一些看似偏離主題的畫面:例如一些光芒四射的羅斯福歷史影像以及若干令人陶醉的家庭電影片段。根據採訪對象的面部表情,摩爾對出場者進行了細分——嗚咽啜泣、沾沾自喜、自命不凡、務實穩重型等。其中一部分人看上去頗為困惑,例如受摩爾之邀來解釋自由企業概念的演員兼作家華萊士·肖恩(Wallace Shawn);另一些則顯得犀利、友好、令人振奮或是發人深省——尤其是當一直做著滑稽鬼臉的摩爾停止對他們的干擾時。

事實上,當導演現身於“二戰”後密西根州的弗林特(Flint)時,《資本主義》的故事才真正開始。生於1954年的摩爾扮演了一位在戰後晉升為中產階級的普通人。這場集體幻夢隨著越南戰爭的開始悄然瓦解,在20世紀70年代達到了所謂的高潮(以一臉嚴肅的卡特總統為標誌),最終在被摩爾稱為“總統代言人”的里根治下徹底破滅:減稅政策、工會搜查以及隨之而來的家庭債務、罷工遊行。

這一切與1989年的處女作《羅傑和我》有著異曲同工之妙:摩爾試圖和作出大裁員決定的通用汽車公司執行長羅傑·史密斯(RogerSmith)對話,卻是無果而終。這一次他將其中頗具象徵意義的精華部分融入了新的作品當中。當年的觀眾看到更年輕更瘦削的摩爾試圖走進大樓,對當權者說出真相卻被保全趕走,或許會淡淡一笑,因為實際上他是在騷擾一些必須履行職責的普通工作人員。然而,當摩爾在《資本主義》中再度採用了這一手法時,卻再也沒有人能夠發出笑聲。

在這部作品中,摩爾一如既往地對他人緊追不捨,但他並未將受訪者作為電影的道具,從而贏得了堅實的倫理基礎。一些更具震撼力的畫面來自其單刀直入的新聞採訪,受訪者多為深受僱主壓榨的人們,其中包括一位鰥夫,他的妻子在不知情的情況下被公司列入了“死亡農民保險”(dead peasantinsurance)的名單,這個骯髒的手段在其死後讓老闆大賺一筆。即使死亡也不能讓你免於剝削——這一點對那些訊息靈通人士來說不算什麼重磅炸彈,但仍能激起觀眾的義憤。

身處資本主義世界的人們應當如何自處?作為主流商業電影導演中最具社會意識的“頭號憤青”,摩爾並未提供任何實際的答案,這也正是此類電影的最大局限所在。和摩爾的大部分作品一樣,《資本主義》是一出裹著滑稽外殼的悲劇,其嚴肅核心與摩爾的娛樂精神卻相得益彰。這顯然不是一則馬克思式的資本主義故事,也必定不屬於當代美國資本主義的歷史,後者的全球化程度已遠遠超越了摩爾的視野。

這同樣不是一次富有號召力的政治呼籲,摩爾出人意料地表達了對當前社會體制變革的信心,他鼓勵人們為歐巴馬投票。然而,影片中最具鼓動性的台詞並非來自現任總統,而是來自羅斯福。1944年,前者描畫出的未來圖景給美國公民帶來了難以言喻的感動,如今卻令人不寒而慄:“飢餓和失業是獨裁統治的惡果。”這是一個光芒四射的時刻,不論是對羅斯福總統還是對導演本人來說。(譯自《紐約時報》)