發展歷程

從2004年起,截止2009年底,已有六批共12440名“資教生”活躍在全省80多個縣市區的1300多所鄉鎮學校,受到廣泛歡迎。

在湖北省教育廳2004年的一次調查中發現:在區域分布上,城區學校超編,鄉鎮學校缺編,農村教師數量嚴重不足;在年齡結構上,農村50歲左右的教師居多,30歲左右的中青年教師缺乏;在學歷層次上,中專或大專學歷的教師偏多,第一學歷為本科的教師偏少;在學科分布上,傳統學科的教師多,外語、計算機教師的缺額大,很多學校因此開不出課。

2004年,湖北省教育廳決定開展農村教師資助行動計畫。通過政府出資買崗的形式,以優惠政策鼓勵一批大學優秀應屆畢業生到貧困縣農村鄉鎮學校去任教,以緩解農村教師荒問題,提高農村教育水平。

相關政策:

選派條件1、思想政治素質好,熱愛教育工作。

2、取得全日制普通高等學校本科、學士及以上學歷、學位;品學兼優的貧困畢業生和來自貧困縣(市)的畢業生優先考慮。

3、志願到農村鄉鎮中國小任教,且服從組織安排。

4、身心健康,符合《高校畢業生“三支一扶”計畫健康狀況要求》。

1、年度考核合格的資教生,每人每年獎勵5000元,對借有國家助學貸款的畢業生,獎勵款優先用於還貸。

2、資教生工資可提前定級,不實行試用期。

3、符合研究生推免資格的畢業生,可先取得研究生入學資格,服務期滿後再回校攻讀碩士研究生。

4、根據自願的原則,畢業生戶口檔案關係可保留在原就讀高校或省高校畢業生就業指導中心,也可轉入縣(市),免收託管費。

5、由省教育廳組織免費崗前培訓和每年一次的在崗培訓,對非師範生,免收教師資格申請考試費。

6、服務期滿考核合格的,經選拔可攻讀教育碩士專業學位。

7、到比照西部大開發有關政策的縣(市)任教,服務期滿後3年內報考研究生的,可享受適當優惠。

8、表現特別優秀,服務期滿願繼續留任農村學校達一定年限的,由省教育廳出資選送到國外培訓。

9、服務期滿的資教生,由省教育廳組織參加國家漢辦選拔考試,擇優選派到國外擔任漢語教師志願者。

10、省教育廳直屬單位公開招聘人員時,拿出一定比例崗位用於招聘服務期滿、考核合格的資教生。

11、鼓勵各高校每年拿出部分崗位,從服務期滿的資教生中優先選招。

12、由各地教育部門統一為資教生辦理基本醫療保險和大病醫療保險,所需經費統一納入財政預算。

13、全省義務教育學校新進教師主要從資教生、免費師範生中招聘錄用。資教生在享受以上優惠政策的同時,還享受國家、省關於引導和鼓勵高校畢業生面向基層就業和“三支一扶”工作的其他優惠政策。社會評價

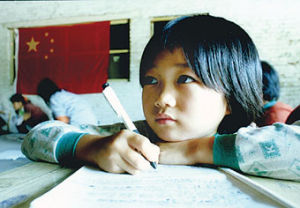

1、“資教生”用他們新視野、新的觀念帶動了其他教師。

2、資教生拿低工資從事農村教育:學生下跪表達感激。從貼在湖北省鄖西縣馬安中學牆壁上的“人生規劃表”來看,大山裡的孩子對未來的期望,與城市同齡人的夢想沒有多大的區別——想做動漫設計師或高級白領、企業家、教育家、戰地記者、武漢市市長等。還有學生想上哈佛大學,或者做美國總統,也有幾個人計畫“當農民”。

把馬安中學和山外的世界連通起來的,是一條緊靠懸崖的狹窄馬路。在連綿不絕的群山之間顛簸50多公里後,同學們才能看到縣城的車水馬龍。

阻礙他們朝理想邁進的,除了大山,還有橫在城鄉教育之間的鴻溝。

免費義務教育實現後,人們開始期盼農村教育實現從“有學上”到“上好學”的轉變。但短暫的興奮過後,人們很快發現,這個轉變的過程遠沒有最初想像的那樣樂觀,它甚至在較長一段時間內還會讓人感到沮喪。

在今年的兩會上,北京大學厲以寧教授發表觀點認為,現在教育資源非均衡配置是城鄉收入差距日益擴大的重要原因之一。他說,農村教育資源配置不足,以致學校設備差、師資力量差、學生很難繼續深造,從而只能從事簡單的體力勞動。“不可避免地出現了如下的不良循環:教育資源配置的不平等→就業的不平等→收入的不平等→生活的不平等→下一代的不平等……久而久之,形成社會階層的固定化、凝固化,形成職業的世襲化。農民的孩子外出當農民工,他的孫子也只好當農民工”。

資教生的出現,喚醒了一些大學畢業生的使命感,讓他們有了憑藉一己之力為孩子們實現人生目標而奮鬥的豪情壯志。

學生們用下跪表達對資教老師的感激

孫笑是蘄春縣孫沖中學九年級學生,很快就要讀高中了,但她說:“我不想畢業。想再讀一年,讓他們(指資教生)教。如果有可能的話,真想把他們帶到高中去。”

資教生顛覆了農村學生心中古板、嚴肅的教師形象。“上課時,是老師;下課後,是朋友。”孫笑這樣總結新型的師生關係。她說,有一位資教老師在課堂上發脾氣,摔本子,“然後他又道歉,說沒控制好自己的情緒,學生反而更喜歡他”。但她抱怨一位老教師對她作出錯誤的懲罰後,拒絕道歉的行為。孫笑委屈地說:“他說,老師怎么能向學生道歉?然後更嚴厲地批評我。”

中國青年報記者走訪湖北多個縣市的中國小校,發現不少學生和孫笑一樣,受資教老師影響,產生了“讀完大學,也要去資教”的想法。

蘄春縣教育局政工科副科長呂凡負責資教生的工作,他深有感觸地說:“我可以負責任地講,資教生絕對是農村教師中最有愛心和責任感的群體。他們上的課最多,也最受學生們的歡迎。”

這些投身農村教育的青年,用實踐證明了愛與激情對教育的至關重要。

資教老師對學生們的愛與責任,有時會以哭泣的方式體現。“好幾位老師在我們面前哭泣過。”孫笑說,“他們對我們投入了很多的感情。”那些年輕的女教師都是被學生氣哭的。也有例外。三峽大學音樂系的畢業生王華芳,在接手語文教學的第一個月,因為擔心教不好這門課,幾乎每天晚上都要在寢室哭鼻子。結果是,王華芳成了一位受學生們歡迎的語文老師。

不過,只能得到淚水的教學生活顯然難以持久,學生們的安慰、情感和進步才是支持資教老師的強大力量。浠水縣馬壠中學的一位女生在信中寬慰她的老師:“不要傷心,因為我們女生都喜歡你、愛戴你。你難道沒發現,你的行動正感染著那些品行惡劣的學生嗎?你用愛感化了一個個同學的心靈。雖然老師你年輕,但你很偉大。”

資教老師們對農村孩子的“純樸、重感情”也留下了深刻的印象。那些內心簡單的年輕人,很容易被這些東西打動:學生寫的一封飽含感情的信、送來的幾個土雞蛋或悄悄放在宿舍門口的一束野花。記者還聽說,有3名很調皮的男生,在畢業離校之際,竟然相約來到一位資教老師的辦公室,用下跪的方式表達他們的感激之情。

善舉是真正的教育

沒有愛就沒有教育。發生在資教老師與學生之間的很多故事,都與“愛”有關。

郭勇在浠水縣馬壠中學資教,他了解學生的渠道也包括“小作文”。主題是:老師,我想對你說。學生不需要署名,但他基本能判斷出每篇文章的作者。

他因此得知一位女生的“夢想”,是想去縣城看一看。這名同學的家境並不好:她和爺爺奶奶住在年久失修的土坯房裡,在外打工的爸媽已7年沒有回家。她性格孤僻,但文章寫得不錯。2010年暑假,郭勇和同在一所學校資教的妻子朱海霞決定帶這名女生去上海觀看世博會。

夫妻倆花光了半年的積蓄,得到了學生的一句話。她滿臉燦爛,笑著說:“老師,我長這么大,第一次這么開心。”

孫沖中學的石燕老師請同學們每周寫兩篇小作文,“什麼話、什麼事都可以說”。“這是我了解他們內心的一個視窗。”她說。

她認真地批改兩個班的小作文,評語往往比文章更長。冬天的晚上很冷,她一邊泡腳一邊讀孩子們寫下的文字,“很費時間,也很享受,覺得是和90顆心在交流”。一些學生拿到老師發下來的作文本,首先看的不是分數,而是石燕的評語。

和一些老教師相比,這些年輕人更容易被學生們的苦難經歷打動。他們還善於藉助媒體和大學社團的力量發動募捐,為山裡的孩子提供牛奶、圖書、免費午餐、過冬的棉衣和治病的費用。

白水中學的何歡與5名資教生向一名男生提供的幫助從2006年延續至今。這個孩子的父親在他尚未出生時就已離世,母親在他兩歲時改嫁,他被一位70多歲的遠房親戚收養。老人靠賣雞蛋存了3600元,用來供他讀書,卻落入小偷之手。他沒錢吃飯,靠撿他人吃剩的饅頭熬過了幾天,直到被資教老師發現。在最初的一年半里,幾位工資微薄的資教生輪流捐錢,以確保這個孩子不餓肚子並有錢買書。後來,他們向武漢一家報社求助,為那名學生募捐到15000元,一直供他讀到高三。

在恩施資教的向伶俐,創建部落格:“為了孩子的明天”,她和同事們走訪了本校200多個貧困學生家庭,把他們的故事發表在部落格上。5年多來,她募集到資助金6萬多元,並惠及3所偏遠國小的150餘名留守兒童。

一位校長對資教生的善舉表示了敬意,他說,這些善舉是真正的教育,會對那些年幼的孩子帶來積極的影響。孫沖中學的孫笑同學在講述一位資教老師倡議的募捐活動時說:“感謝老師給我們提供了向身邊的同學表達愛心的機會。”

聾啞學生的進步讓老師激動得手發抖

許多鄉村學校擁有的教學設施就像它所在的村莊一樣貧瘠。但這種“貧瘠”卻激發了資教生們獨特的創造力。他們善假於物的能力讓一些老教師大開眼界,並啟發他們:只要對學生有愛,願意為他們用心,就能擺脫一些條件的限制。

人們很難想像羅融華與她的同伴們在恩施土家族苗族自治州望坪國小舉辦的首次運動會。學校沒有跑道,沒有秒表,連桌球也是奢侈物,但他們竟然為運動會設立了11個趣味項目,600多名學生中,有400多人參加,讓“整個校園high翻了天”。運動器材包括替代鞍馬的長凳,被當做球門使用的校長家的長腿木桌,以及臉盆、樹枝、瓦片、竹竿等。羅融華說,快樂可以這么簡單。

許多資教生都有類似的創舉。他們想方設法為學校增添歡聲笑語。而且,因為有愛,在他們身上,能體現“有教無類”的思想。

恩施州的高原國小,位於海拔1800多米的地方,建校30多年來,從沒有開展過文藝活動。鄧麗以唯一的女教師身份來到這裡,擔任一個班的班主任、全校的少先隊輔導員,並教授一個年級的語文、四個年級的英語和全校的音樂課。她儘可能挖掘學生們的潛力,激發他們進步的欲望。

她沒有放棄班上的那對聾啞兄弟,儘管,他們的父母只希望孩子們在學校“平安無事”。在音樂課上,她讓這對兄弟跟著大家一起跳。在語文和英語課上,她用拼音、漢字、英文、圖畫和誇張的口型向他們傳授知識。鄧麗說:“我讓他們跟著我的口型感受振動,看著我的嘴唇感受發音,我一遍一遍地伸出兩個大拇指鼓勵他們。”

聾啞兄弟取得了令人驚訝的進步,其中一人的英語成績從20多分提高到87分。當鄧麗拿著這份試卷時,她的手激動得有些發抖。

這些講國語的年輕教師,善於打開農村學生封閉的心靈。9歲的春瓊是常見的那一類鄉村孩子:有一雙明亮的大眼睛,但很害羞,缺乏自信,回答問題時總是低著頭,不停地咬手指。鄧麗老師用歌舞改變了她。她教春瓊唱歌、跳舞,錄下她的歌聲,播放給她聽。春瓊現在很大方,還說長大了要當明星。在鄧麗生日那天,她跑到老師房間,獻唱了一曲自編的《鄧老師活潑之歌》。

春瓊一邊唱一邊跳:“鄧老師活潑可愛,鄧老師美麗善良,鄧老師,我已經離不開你了。”

“開出金燦燦的夢想,沉甸甸的希望”

若干年後,當這些農村學校的畢業生回憶他們的中學生活時,資教老師將在其中占據重要的一席之地,就像孫沖中學的老校長張學祥那樣。如今,他還在感嘆30多年前,兩名武漢的大學畢業生被“流放”到他的中學後,帶給自己的衝擊。

“他們講現代化、機械化,描述國外的進步,那些聽起來像是天方夜譚的東西,讓我們對美好的生活很嚮往。”張學祥說。他相信那些帶來新觀念、新生活的資教生,同樣會點亮山村孩子希望的燈。

當一名學生對未來的生活產生了嚮往,他便有了希望。首批資教生的學生中已有7人大學畢業,回到家鄉資教。中國青年報記者在大冶市採訪了其中3名湖北師範學院的畢業生。他們坦言,是一位叫葉森的資教老師改變了他們的人生走向。

他們中有男有女,在高三之前的成績都很差,“無心讀書,只想在學校混幾年”。葉老師經常講他的大學生活,使他們漸漸對大學有了嚮往,“然後開始追趕”。一位叫陳俊的資教生認為,他們現在的選擇就像一種“傳承”,“把資教老師帶給我的關心和希望傳遞給學生們”。他像當年的葉老師那樣鼓勵學生們,“目標不要只盯著這個小鎮,總有一天你們要出去的”。

記者採訪了幾十名資教老師,他們在言談中流露出的強烈的使命感讓人驚訝:拿著很低的工資,住在十幾平方米的陋室里,卻一心想著要改變孩子們的命運軌跡。

一位華中科技大學畢業的資教生,發現很多學生不自信,她花了一個月時間,針對68名學生的情況,給每人寫了一封信,鼓勵和指導他們的學習生活。

從湖北大學中文系畢業的石燕,希望把快樂傳遞給貧困的學生們。她始終在學生面前保持熱愛生活的態度,每天都穿顏色鮮艷的衣服,並樂個不停。 “我這樣做,就是要告訴孩子們,無論多么艱苦,生活還是鮮亮的。”她說,“我希望他們能有強大的內心。”

石燕看到了自己的影響力:學生們衣服的顏色變得明亮起來,女生們的髮型還會隨著她的髮型而變化。”她試圖影響學生們的未來,和他們一起討論,“你們想成為什麼樣的人,今後靠什麼在社會上立足”之類的話題。一名學生畢業後在深圳打工,也在她的引導下做了理髮店的學徒——“美發”是那個小青年感興趣的事情。

向孩子們描述他們沒有見過的大學和山外世界的生活,是資教老師們激發學生夢想的常用手段。武漢大學遙感科學與技術專業的畢業生侯辛鋒,講述珞珈山“白髮蒼蒼的老先生和圖書館讀不完的藏書”。他把穿著學士服的畢業照拿給學生們看,他們哄堂大笑:“老師怎么當過道士,穿道袍?”他告訴孩子們:這是學士服,它象徵著在知識的殿堂學有所成,是一種榮譽與見證。“希望有一天大家也能夠穿著它照相”。

他在資教的第三年,離開學校的某一天,“坐在上下顛簸的班車上,看著山溝里大片大片金黃的油菜花,忽然覺得資教就像這油菜花一樣,一年又一年,熱熱鬧鬧地開在山溝里,開出金燦燦的夢想,開出沉甸甸的希望”。