背景

2011年12月10日在結束的歐盟峰會上,歐盟內除英國之外的26個成員國就加強財政紀律同意締結政府間條約, 財政

財政方案不少 分歧也多

看似一小步,實則經歷了大波折。自2009年10月希臘陷入主權債務危機以來,歐盟、國際貨幣基金組織和歐洲中央銀行先是從“治標”入手,通過建立臨時性的“歐洲金融穩定工具”向這一南歐國家“輸血”,同時要求該國大幅削減財政預算和公共開支實現“止血”。

但希臘的形勢尚未好轉,愛爾蘭和葡萄牙又相繼“陷落”,義大利和西班牙隨之告急,標準普爾和惠譽等國際信用評級機構相繼下調這些國家主權信用評級,致使這些國家國債收益率大幅攀升,有的一度超過7%的高危警戒線,市場信心嚴重受挫。

為有效應對危機,歐盟領導人從最初通過建立救助基金為希臘等重債國紓困逐步轉換思路,轉向解決歐元區貨幣統一但各成員國財政獨立等深層次矛盾,著力推動貨幣一體化向財政一體化過渡,以期從根本上解決危機。

圍繞“治標”和“治本”,歐盟、歐洲央行、國際貨幣基金組織以及歐盟成員國特別是英法德等大國先後提出多種解決方案,包括向紓困機制增加“火藥”、發行“歐元債券”、讓歐洲央行擔當“最後貸款人”等。但每一種方案背後,有關各方既有不同意見,更有利益博弈,故未能達成廣泛共識,在一定程度上錯失遏制和解決危機的有利時機。

形勢緊迫 切中要害

僅在去年,歐盟及歐元區領導人就召開了7次峰會,債務危機總是頭號議題,頻繁會晤的各國財長也常在每月例會之外召開周末緊急會議。歐盟委員會多次出台改革建議,以期強化歐盟財政紀律和協調成員國經濟政策,通過完善經濟治理防止危機重演和蔓延。但事實表明,所有這些努力都未能有效遏制危機。今年年初以來,歐盟領導人又提出擴大現有救助機制規模和用途、減記希臘等重債國債務以及對銀行進行新一輪壓力測試等舉措,同時提出深化經濟治理和改革、建立歐元區永久性救助機制和藉助創新推動經濟復甦等長效措施。但這些努力難以在短期內發揮作用。

歐債危機持續惡化並不斷蔓延,甚至開始危及義大利和法國等歐元區核心國家,同時“浸染”到匈牙利等中東歐非歐元區國家。危機的快速演變逼迫歐盟領導人迅速決策。

2011年10月,歐元區領導人達成對現有救助機制進行擴容等一攬子協定,銀行業統一對希臘國債進行50%的減記。11月中旬,德國總理默克爾呼籲歐盟各國結成更強大的政治聯盟,通過推進一體化來解決當前的經濟困局,但遭到英國首相卡梅倫的嚴詞反對。

法國總統薩科齊則支持由歐洲央行出資干預或承諾擔當“最後貸款人”,以解決歐元區流動性緊缺問題,但德國政府與歐洲央行都堅持認為歐洲央行應當保持其獨立性。歐洲央行行長德拉吉也是態度謹慎。

就在此次歐盟峰會召開前夕,標普將法國、德國和奧地利等15個歐元區國家,包括6個AAA級國家,列入負面觀察名單,威脅調降其信用評級,緊接著又將矛頭指向“歐洲金融穩定工具”和整個歐盟。一時間,歐元、歐元區乃至整個歐盟的形勢變得“岌岌可危”。

共識

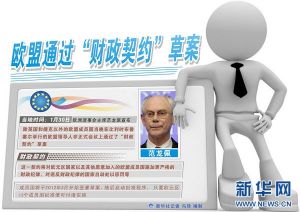

德法兩國領導人趕在峰會召開前統一了立場,提出加強財政紀律的共同方案,要求明確對財政赤字占國內生產總值 歐盟

歐盟會議召開之前,歐洲理事會常任主席范龍佩向各國發出邀請信,在信中提出推進財政一體化的大方向,儘管與德法所提方案在細節上存有分歧,但在“治本”這一點上可謂“殊途同歸”。但英國頻頻放出狠話,向峰會大潑冷水,甚至威脅抵制可能的對《里斯本條約》的修改。默克爾在抵達會場時表示:“我們的目標是財政聯盟。”卡梅倫則強調:“我們的目標是捍衛英國的利益。”至此,會議的焦點鎖定“修約”還是“立新約”;如果是另立新約,究竟是在“17國”還是在“27國”。

經過與會領導人長達10個小時的艱苦談判,范龍佩9日凌晨宣布:歐元區17國以及歐盟其他6個成員國就“財政契約”達成一致,同意簽署政府間條約。幾乎與此同時,法國總統薩科齊在自己的記者會上宣布:“法德兩國的目標全部實現。”

“財政契約”是本屆峰會所取得的最重要成果。范龍佩表示,落實共識將主要依靠簽約方的“政治承諾”。此舉避開了阻力重重的“修約”,標誌著歐債危機真正開始治本,是歐盟一體化的新進展。

或許正是意識到這一重要意義,原先拒絕加入的匈牙利以及態度稍顯曖昧的捷克與瑞典隨後又表示“入約”。歐盟成員國至此僅剩下英國仍在抵制。分析人士指出,英國今後將在政治上更趨保守,外交上更顯孤立,自身利益很可能因此受損。