簡介

主要職權

(1)議決本省應興應革事項(2)議決本省財政預算與決算、公債

(3)制定、修改本省單行法規、章程

(4)接受本省民眾建議、陳情

(5)對本省行政機構實施有限的監察權。諮議局行使職責,始終處於督撫的監督控制之下,不具西方憲政體制中地方議會的性質,又受到地方行政權力的多種干預,實際上諮議局不能行使依法應享有的權力。

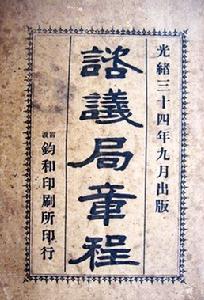

諮詢局章程

清末制定的關於省級議事機構咨議局的組織許可權和活動原則的法規。該法規公布於光緒三十四年六月二十四日(1908年7月22日),共12章62條。其主要內容有:①規定咨議局的宗旨。《咨議局章程》規定:“咨議局為各省採取輿論之地,以指陳通省利病,籌計地方治安為宗旨。”這一宗旨說明,咨議局是具有地方議會形式的機構。

②規定選舉人與被選舉人的資格。《咨議局章程》雖然規定咨議局議員由各州縣選舉產生,但對選舉人和被選舉人的資格作出了性別、年齡、財產、學歷、職業等各方面的限制,從而使選舉權和被選舉權只能為地主、官僚和資產階級上層人士所享有,廣大勞動人民和婦女被排斥在外。

③規定咨議局的組織和職權。《咨議局章程》規定:各省設咨議局議員若干人(各省數額不等),從中選出十分之二作為本省咨議局常駐議員;各省咨議局設議長一人,總理全咨議局事務,設副議長二人,協理全咨議局事物;咨議局有權議決本省應興應革事件、預算、決算、稅法、公債,有權選舉資政院議員。

④規定各省督撫同咨議局的關係。《咨議局章程》規定:各省都撫對“咨議局之議案有裁奪施行之權”,對咨議局有監督、勒令停會和奏請解散之權”,但“本省都撫如有侵奪咨議局許可權或違背法律等事,咨議局得呈請資政院該辦。”

背景

成立咨議局是朝廷“預備立憲”的重要環節

咨議局的誕生,是朝廷“預備立憲”進程中至關重要的一個環節。1908年夏天,朝廷連續頒發了《咨議局章程》、《咨議局議員選舉章程》、《欽定憲法大綱》和《逐年籌備事宜清單》等一系列檔案。根據這些檔案,“預備立憲”進程的具體設計如下:第一年(光緒三十四年,1908):籌辦咨議局(各省督撫辦),頒布城鎮地方自治章程,編輯國民必讀課本;

第二年(宣統元年),舉行咨議局選舉,各省一律開辦咨議局(各省督撫辦),頒布資政院章程,籌備城鎮地方自治,頒布國民必讀課本;

第三年,召集資政院議員,舉行開院以及推廣廳州縣簡易識字學塾;

第四年,創設鄉鎮簡易識字學塾;

第五年,推廣鄉鎮簡易識字學塾;

第六年,城鎮鄉地方自治一律成立;

第七年,民眾識字義者須達到百分之一;

第八年,民眾識字義者須達到五十分之一;

第九年,宣布憲法,頒布議院法,頒布上下議院議員選舉法,舉行上下議院議員選舉,民眾識字義者須達到二十分之一。

這一進程設計的核心理念,是目前民眾政治參與能力還太低,即“民智未開”。所以必須有一個開啟民智、訓練民眾參政議政能力的過程。進程設計當中,“國民必讀課本”是為了啟發民眾的民主、民權意識;推廣簡易識字學塾,是為了改變絕大多數民眾無法參與民主議政的劣境;“咨議院”,則是一個供民眾練習民主議政的場所,“即議院之先聲”。

選民情況

選民資格

5000元資本以下者無選舉權與被選舉權啟動一場選舉的首要之務,即確定哪些人具有選舉權與被選舉權,哪些人沒有選舉權與被選舉權。1909年咨議局議員選舉的選民資格法律規範,依據的是上年制定的《咨議局章程》。按照章程規定,有下列資格之一者,擁有選舉咨議局議員的權利,即可以成為選民:

1、曾在本省地方辦理學務及其他公益事務滿三年以上著有成績者;2、曾在本國或外國中學堂及與中學堂同等或中學以上之學堂畢業的有文憑者;2、有舉貢生元以上之出身者;4、曾任實缺職官文七品武五品以上未被參革者;5、在本省地方有五千元以上之營業資本或不動產者;6、非本省籍男子年滿25歲,寄居在本省滿l0年以上,在寄居地方有一萬元以上之營業資本或不動產者。

咨議局議員的候選人,必須是具備上述條件之一且年滿30歲的男性。

有下列情形之一者,則不得享有選舉權和被選舉權:

1、品行悖謬,營私武斷者(指宗旨歧邪,於犯名教及訟棍土豪而言);2、曾處監禁以上刑罰者;營業不正當;3、失財產上之信用,被人控實,尚未清結者;4、吸食鴉片者;有心疾者(指有瘋狂痴呆等疾,精神已異常人者);5、身家不清白者(指娼優隸卒等賤業之人);6、不識文義者。

按照這一章程,女性及無社會地位的窮人是沒有選舉與被選舉資格的。這誠然是巨大的缺陷。但考慮到時代背景——即便是在西方,女性與窮人的選舉與被選舉權,也是經歷了漫長的鬥爭,才爭取來的——自也不應過分苛求照搬日本選舉章程的清廷。

但“五千元以上之營業資本或不動產”這條紅線,畢竟將絕大多數的底層民眾的選舉權與被選舉權剝奪掉了。這種剝奪,既受到了西方當日民權政治在財產上的種種限制的影響,也與朝廷刻意重造“紳階層”為統治基礎的用意有關——維繫傳統帝制中國穩定的,是“紳心”而不是“民心”。朝廷對選舉權與被選舉權條件的種種規定,處處透漏著對“紳”的照顧和拉攏——“需辦理學務三年以上者”,照顧的是“學紳”;“辦理其他公益事務三年以上,有舉貢生員以上出身或曾任實缺職官文七品、武五品以上者”, 照顧的是“士紳”; “在本地方有五千元以上的營業資本或不動產者”, 照顧的是“商紳”; “在本國或外國中學堂及與中學堂同等或中學以上之學堂畢業的有文憑者”,照顧的是“新知識分子”……

綜而言之,朝廷雖然在九年預備立憲的進程設計中,多次提及“民眾”,但這份《咨議局章程》,卻很顯然,僅僅旨在重塑“朝廷”與“紳”的親密關係。這也正是晚清立憲運動最致命的所在——按照憲政理念,朝廷應該放棄以“紳階層”為統治基礎,轉而以全體國民為統治基礎;“咨議局”選舉旨在鍛鍊國民參政議政的能力,具體操作過程中卻又被強大的歷史慣性拖著走,妄圖重塑“紳階層”為統治基礎。最後,其言與其行背道而馳。

選民比例

平均不到總人口的0.4%章程出來之後,各省陸續開始做選民資格調查。調查的結果,各省選民與各省人口之間的比例,如下圖所示,可謂相當之低:

| 省別 | 人口總數 | 選民總數 | 百分比(%) |

| 直隸 | 25 932 133 | 162 585 | 0.63 |

| 奉天 | 12 133 303 | 52 679 | 0.43 |

| 吉林 | 5 580 030 | 15 362 | 0.28 |

| 黑龍江 | 2 028 776 | 4 652 | 0.23 |

| 江蘇 | 32 282 781 | 162 472 | 0.50 |

| 安徽 | 16 229 052 | 77 902 | 0.48 |

| 江西 | 23 987 317 | 62 681 | 0.26 |

| 浙江 | 21 440 151 | 90 275 | 0.42 |

| 福建 | 15 849 296 | 50 034 | 0.32 |

| 湖北 | 25 590 308 | 113 233 | 0.44 |

| 湖南 | 27 390 230 | 100 487 | 0.37 |

| 山東 | 30 987 853 | 119 549 | 0.39 |

| 河南 | 35 900 038 | 151 385 | 0.42 |

| 山西 | 12 269 386 | 53 669 | 0.44 |

| 陝西 | 10 271 096 | 29 055 | 0.28 |

| 甘肅 | 4 989 907 | 9 249 | 0.19 |

| 四川 | 48 129 596 | 191 500 | 0.40 |

| 廣東 | 28 010 564 | 141 558 | 0.51 |

| 廣西 | 8 746 747 | 40 284 | 0.46 |

| 雲南 | 9 466 695 | — | — |

| 貴州 | 9 665 227 | 42 526 | 0.44 |

| 平均百分比 | | | 0.39 |

廣東咨議局舊址

廣東諮議局成立的第一年,議員們在為地方興利除弊、彈劾官吏、審核政府參政收支等方面,積極參政,提議案,論改革。但當一個涉及政府財政收入和部分議員個人利益的禁賭議案被抬上桌面時,清政府設定諮議局的虛偽性便暴露出來。事實上,僅僅活動了兩年,廣東咨議局便陷入癱瘓狀態。清政府成立咨議局的初衷,只是為了鞏固封建統治,因此對諮議局的職權範圍有所鉗制。表面上,規定諮議局可以議決本省“應興應革”、“預決算”、“稅法及公債”、“義務之增加”、“權利之存廢”、“單行章程細則之增刪修改”、“公斷和解自治會之爭議”、“收受陳請建議”等11件事項,但是卻把各項議事主持、採納和裁奪權歸在督撫。造成諮議局實際上的有名無實,它只是在清政府地方行政長官嚴密監控下的點綴門面的機關。辛亥革命後,隨著清政府的覆亡,諮議局的活動退出了歷史舞台。諮議局舊址位於中山三路廣州起義烈士陵園內。現僅存主樓及石橋、荷花池。諮議局的整體結構很別致,3500平方米的規模,主樓是一座兩層高的仿古羅馬式的白色議會大樓,頂著一個半球形的大屋頂,門前有8條敦實的羅馬柱環列。本來,在主樓的東西兩側,還有稍矮一些的附樓兩座,只可惜後來被毀,只有孤零零的主樓留存至今。諮議局的建築方位為坐北向南,自南至北有中式大門(已毀),石砌荷池拱橋,主樓仿西方古羅馬式的議會大樓形式,主樓兩層,前圓後方,大廳屋頂為半球形,大門口入口在1948年改建為羅馬式的4條大圓柱,氣勢軒昂。

評價

在給朝廷的奏摺里,憲政編查館如此解釋咨議局的身份和作用:“諮議局之設,為地方自治與中央集權之樞紐,必使下足以裒集一省之輿論,而上仍無妨於國家統一之大權。此其要義一也。夫議院乃民權所在,然其所謂民權者,不過言之權而非行之權也。議政之權雖在議院,而行政之權仍在政府。即如外國監督政府之說,民權似極強矣,而議院攻擊政府但有言辭,並無實力,但有政府自行求退議院,並不能驅之使行。普魯士、日本憲法且明載進退宰相、任免文武官之權在於其君。此足見民權之是言非行矣。況諮議局僅為一省言論之匯歸,尚非中央議院之比,則其言與行之界限,尤須確切訂明,不容稍有逾越,此其要義二也。……”

按朝廷的理解,所謂“民權”,不過是允許部分“民眾”針對朝政發牢騷而已,至於朝政做什麼,怎么做,仍然要“中央集權”,仍然必須是朝廷說了算。在朝廷眼裡,“議院”,與帝制時代的“御史台”沒什麼區別;“議員”,與帝制時代的“御史”也沒什麼區別。所以,咨議局可以代表“民意”,但必須代表朝廷能夠控制的“民意”;所以,才會有“五千元資本”的選民資格紅線,才會有選民比例不足人口總數的0.4%。

朝廷希望維繫帝制專權,不想改變政體,所以憲政編查館的奏摺里屢屢拿“普魯士、日本憲法”作例證;各省咨議局精英們所希望的,卻是實實在在的虛君立憲,譬如,山西咨議局議長梁善濟在本省咨議局開幕詞中,“對英國的議會政治大大稱道了一番”(《北華捷報》)——朝廷的“預備立憲”和立憲派的“憲政改良”完全是兩碼事,所以改革根本不可能有任何成功的希望,立憲派終究要與革命黨匯流,革命,或許不是一種很好的選擇,但卻是晚清唯一的選擇。