作品信息

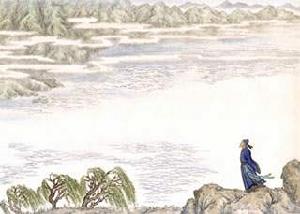

《詠懷古蹟·支離東北風塵際》詩意畫

《詠懷古蹟·支離東北風塵際》詩意畫【年代】盛唐

【作者】杜甫

【體裁】七言律詩

作品原文

詠懷古蹟

支離東北風塵際,漂泊西南天地間。

三峽樓台淹日月,五溪衣服共雲山。

羯胡事主終無賴,詞客哀時且未還。

庾信平生最蕭瑟,暮年詩賦動江關。

注釋譯文

【注釋】

⑴支離:流離。

⑵羯胡:指安祿山。

【譯文】

戰亂中在長安東北一帶流離,天地間漂泊在西南地區。長久地停留在三峽的房屋中,在五溪與溪人一同住在山裡。羯胡事主狡猾反覆無常,詩人傷懷的時候還沒有回還。庾信一生最淒涼,晚年作的詩震動了江關。

作品鑑賞

《詠懷古蹟五首》是杜甫公元766年(大曆元年)在夔州寫成的一組詩。夔州和三峽一帶本來就有宋玉、王昭君、劉備、諸葛亮等人留下的古蹟,杜甫正是借這些古蹟,懷念古人,同時抒寫自己的身世家國之感。這首是第一首。戰亂中詩人流離失所,漂泊西南,心中愁苦,更加思念故鄉,借憑弔庾信,抒發自己的情懷。全詩感情深沉,誠摯感人。

浦起龍《讀杜心解》認為:“此‘詠懷’也,與‘古蹟’無涉,與下四首,亦無關會。”意思是《詠懷古蹟》借古蹟以抒己懷,專詠古蹟,合則為組詩,分則為詠懷。首言庾信,次及宋玉、王嬙,皆嘆其才之不得用;詠蜀主劉備與諸葛武侯,感君臣際會之難;通過懷古,抒發自己的身世感嘆和內心感受。

“支離東北”、“漂泊西南”,直指詩人最痛心之處,概括了無數離亂痛苦和無限愁腸。“東北風塵”指安史之亂;“西南天地”指逃亡蜀中。三四句承上,正面抒寫“漂泊之感”。“三峽樓台”,說夔府山居,“淹日月”,寫久滯無聊。夔南五溪是漢族與其他少數民族雜處之地,因此稱“衣服共雲山”。久滯異地,無限痛楚,卻冠以“樓台”、“日月”、“衣服”、“雲山”的輕鬆之詞,這是以樂寫哀的手法。五六句賓主雙關,以流水對句,轉入時事。“羯胡”句追述安祿山叛亂。“詞客”句以詞客自比,並連帶下文庾信,寫自己漂泊西南。七八句承“哀時”,以庾信作結。庾信之“蕭瑟”代指杜甫自身之蕭瑟;庾信之“暮年”實為杜甫之暮年;“詞客”之“暮年”只有“詩賦”可慰“平生”,這是自慰,自哀,詩人正是從詠古中以述懷,庾信以其絕世之詩賦“動”其“鄉關”之思,杜甫也正是以其絕世之詩歌“系”其“故園”之心。

作者簡介

杜甫像

杜甫像(712-770)字子美,自號少陵野老,世稱杜少陵。生於河南鞏縣(今河南省鞏義市)。天寶中到長安,仕進無門,困頓了十年,才獲得右衛率府胄曹參軍的小職。安史之亂開始,他流亡顛沛,為叛軍所俘;脫險後授官左拾遺。後棄官西行,入蜀定居成都,一度在劍南節度使嚴武幕中任檢校工部員外郎,故又有杜拾遺、杜工部之稱。晚年舉家東遷,途中留滯夔州二年,出三峽,漂泊鄂、湘一帶,貧病而卒。

杜甫生活在唐朝由盛轉衰的歷史時期,其詩多涉筆社會動盪、政治黑暗、人民疾苦,被譽為“詩史”;其人憂國憂民,人格高尚,詩藝精湛,被奉為“詩聖”。他善於運用古典詩歌的許多體制,並加以創造性地發展。他是新樂府詩體的開路人。他的樂府詩,促成了中唐時期新樂府運動的發展。他的五七古長篇,亦詩亦史,展開鋪敘,而又著力於全篇的迴旋往復,標誌著詩歌藝術的高度成就。他在五七律上也表現出顯著的創造性,積累了關於聲律、對仗、鍊字鍊句等完整的藝術經驗,使這一體裁達到完全成熟的階段。杜甫是唐代最偉大的現實主義詩人,與李白並稱“大李杜”。存詩1400多首,有《杜工部集》傳世。