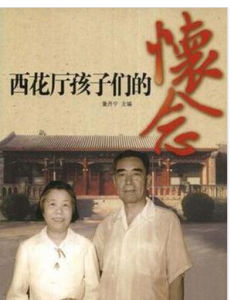

圖書簡介

作者: 童丹寧 主編出 版 社: 當代中國出版社

- 出版時間: 2008-10-1

- 字數:

- 版次: 1

- 頁數: 298

- 印刷時間:

- 開本: 16開

- 印次:

- 紙張:

- I S B N : 9787801707543

- 包裝: 平裝

編輯推薦

西花廳,這座位於中南海西北角的古建築,因周恩來、鄧穎超在這裡工作、生活,而有了異樣的光彩。一群孩子在這裡見證了周恩來、鄧超穎的崇高品格。

幾十年後,他們拿起筆,寫下了自己童年的記憶……

內容簡介

本書由周恩來親屬中的晚輩、身邊工作人員的子女所寫的回憶周恩來和鄧穎超的文章組成。作者們均在周恩來生前工作和生活的地方――西花廳,與周恩來、鄧穎超有過接觸,親耳聆聽過他們的教誨,也是他們高尚品格的見證人。作者們通過回憶,寫下了與周恩來、鄧穎超相處的幸福時光,記述了周恩來、鄧穎超的一些事跡,反映了他們努力工作、艱苦備斗、關心下一代、刻苦學勻的品格,凸顯出周恩來和鄧穎超身上集中體現的中國共產黨人的高風亮節。作者簡介:

童丹寧,周恩來總理辦公室主任童小鵬之子。高級工程師。1968年畢業於北京石油學院,先後在青海石油管理局、石油部物探局、北京市計算中心、中國海洋石油總公司工作。曾任宋慶齡基金會中國和平公司代總經理、鐵道部中聯公司副總經理、廈門火炬高技術產業建設發展公司副總經理,漳州周恩來研究會副秘書長等職。出版著作《老爸童小鵬的長征情懷》。現任西花片聯誼會總幹事、國際周恩來研究會秘書長。目錄

前言代序:傷心最是一月八

伯父教育我們永遠以人民利益為重

我們兄妹四人的參軍史

伯父不同意把我過繼給他

周家有男當勞模

牢記伯伯的教誨永遠紮根草原

一篇連載文章獻給爺爺110年誕辰

附:周家的第一位女工――記周恩來的侄孫女周國盛

學習周恩來精神

附:周秉宜答大學生問(2006年4月23日中國農業大學)

家

周伯伯和鄧媽媽的革命情懷永駐我心中

親情永系西花廳

童年憶事

童年蓄藏的一段溫馨

時光短暫,思念永存

陽光燦爛

最難忘的

西花廳:美好童年的記憶

幸福的時光

一生的紀念

海棠花前的回憶

永遠的收藏

懷念敬愛的周伯伯鄧媽媽

我心中的西花廳

我在西花廳的童年憶事

珍藏的記憶

兒時的記憶

我們成長的搖籃――西花廳生活散記

我家住在西花廳

永遠懷念我心中最美好的“家”――中南海西花廳

短暫的相聚,一生的思念――少年時在西花廳的點滴記

童心未泯,博愛眾生――憶周恩來總理對青秒睥的關愛

永遠的溫馨

我心目中的周伯伯

永志難忘

不盡的思念――回憶鄧媽媽對我們晚輩的關懷

周恩來伯伯親自給我做思想工作

難忘的小事見真情

懷念鄧穎超媽媽

不盡的思念――憶鄧穎超媽媽二三事

老父難忘西花廳

周總理的炊事員

心繫西花廳

附:954年鄧媽媽寄給我父親的信

一張我沒有露出臉的珍貴照片

我們家的總理照片

附錄人物簡介

後記

書摘

伯父教育我們永遠以人民利益為重伯父周恩來是我人生的楷模。他經常教育我們在任何時候、做任何事情,都要以人民利益為重,以國家利益為重。在我們兄弟姐妹六人的職業選擇上,他要求我們絕不能有絲毫特權思想,要首先想到人民的需要,服從國家的利益。

我自從12歲來到伯父周恩來、七媽鄧穎超身邊,就知道兩位老人沒有兒女,只有一位干女兒――維世姐姐。我和弟弟妹妹們來到中南海西花廳伯父的家中,兩位老人總是對我們諄諄教誨,嚴格要求。同時又關懷備至,疼愛有加,就像是親生父母。

1949年,進西花廳那年我12歲,大弟秉鈞7歲,我上初一,他讀國小二年級,較早受到了正規的教育,也比較懂事,所以加入少先隊,入團、入黨,仿佛都是順理成章的事。我們兩個都認準了自己政治上必須上進,事事要以伯父、七媽為榜樣,他們講的話,不管自己怎么想,都要按他們的意思去辦。

1952年7月初,八一國小開始放暑假,“嘟嘟嘟”的汽車喇叭聲在校園裡響成一片。同學們都收拾好自己的行李,在各自的宿舍里焦急地等著,廣播裡通知誰家大人來了,誰就興高采烈地提起行李衝出門。那年秉鈞上三年級,妹妹秉宜剛讀一年級。第一天在焦急的等待中過去了,第二天又過去了。仍不見有人接自己,剛上學的秉宜噘起了小嘴。第三天,除了幾個家住外地的同學外,家在北京的同學都走了。秉宜胖乎乎的小臉蛋上掛起了淚珠。看見妹妹哭,秉鈞著急了,剛十歲的他找老師要了一個信封,一張紙,趴在桌子上寫了一封簡訊:“七媽:學校放假了,請派個車來接,因為有行李。――秉鈞”。然後,他在信封上寫道:“中南海鄧穎超收”,貼了張郵票,隨手扔進了郵筒。

那時信送得也快,當天下午,這封信就到了七媽手中。七媽拆信一看,趕緊叫一位叔叔騎上腳踏車趕到學校,在門口雇了兩輛三輪,一個孩子一輛車,行李放在腳下。一進西花廳,七媽就迎了上來。她摟住秉宜,拉著秉鈞連聲道歉:“孩子們,真對不起,這要怪七媽不好,是我忘記了你們放假的事,讓你們多等了兩天,不過,你口氣還挺大,要派車。我可沒有權力給你們派汽車,因為汽車是你們伯父工作用的,你們小孩子不該享受,懂不懂?”秉鈞點點頭。

多年後,回憶起這段往事,秉鈞也覺得自己幼稚可笑,為什麼當時不請老師幫忙打個電話?為什麼不寫信給爸爸媽媽“求救”?

秉宜進中南海那年才五歲。她胖乎乎的臉蛋上,一雙充滿靈氣的大眼睛仿佛會說話,可那張原本用來說話的嘴卻總是緊緊閉著。她見誰也認生,見誰也不叫人。雖說不叫人,卻總會慷慨地向所有的人送上甜甜的笑容。媽媽曾戲稱是起小名(秉宜的小名叫“咪咪”)起壞了:貓兒就是只會咪咪叫不說話嘛!

1949年年底,爺爺的堂哥周嵩堯來到了北京,我們叫他六爺爺。六爺爺在西花廳第一次見到小咪,馬上說:“這孩子長得像她奶奶,恩來,你們就要了這孩子吧。”爸爸媽媽也看出來伯父和七媽都很疼愛小咪,想到過早去世的奶奶,爸爸媽媽就向伯父提出來,把小咪過繼給他,伯父卻對他們說:還是不要吧,把小咪過繼給我們,其他的孩子會認為我這個做伯父的不公平。不過繼,我們也會像自己的孩子一樣對待她。

當然,五六歲的小咪多數時間很乖巧,很可愛。有時在伯父那裡,許多工作人員無法完成的事,甚至七媽也無法完成的事,便派她去,一定馬到成功!

建國初期,國家百廢待興,恢復經濟生產,建立外交關係,抗美援朝的志願軍作戰方案及整個後勤供應,幾乎都由伯父主管。他經常是連工作十四五個小時,有時還連軸轉,連續一兩天不睡覺不吃飯。誰去勸也不聽,連七媽去勸也不行!這時,小咪便成了最有效的“武器”。她像一隻小貓一樣悄無聲息地走進辦公室,一句話也不說,拉著伯父的手就使勁往外走。伯父非常熟悉這個小侄女的威力,只有乖乖地跟著她起身。

中山公園盛開的芍藥花旁,伯父拉著小咪的手,一邊賞花,一邊講牡丹花和芍藥花的故事。小咪眨著眼睛直點頭,第一次分清了牡丹花與芍藥花的不同。隨行的一位攝影師,記得是侯波,抓住時機立即按動了快門,把這一瞬問凝固成永恆。

1949年剛進城時,中南海里還沒分什麼甲區乙區,我與李敏、李訥等孩子一起,在中南海里到處跑著玩時,小咪還未來北京。有時星期六晚上春藕齋開舞會,我們這幫孩子也跑進去玩。我們看毛澤東伯伯、朱德爹爹、劉少奇伯伯和我伯父跳舞。於是,我們幾個小姑娘就在白天找有空的叔叔阿姨學跳舞,到星期六晚上的舞會時,也去湊熱鬧,大著膽子下舞場了。記得我與毛澤東伯伯跳舞,別管是三步四步的舞曲,總是被身材高大的他攬在懷中來回晃呀晃,像乘上大船,在音樂聲中隨波蕩漾。我與朱德爹爹跳舞,卻總有當了“白軍”的感覺。朱德爹爹到底是總司令,音樂一起,他便笑吟吟地大踏步前進,而我只有後退再後退的權力,無法發揮自己學來的舞步。劉少奇伯伯的舞姿優雅,舞步準確輕快,但是他仿佛不太會笑,話也不太多,臉上總是嚴肅的慈祥的,讓人有點距離感。不是我偏心,如果在這些國家領導人中選交誼舞“冠軍”的話,恐怕非伯父莫屬!我始終認為,我伯父的舞姿最叫棒,只要伯父一到場,他幾乎再沒法在場外落座。他笑容可掬,風度翩翩,舞步嫻熟流暢,舞姿優雅大方,尤其是跳“快三”時,他能帶起舞伴輕快旋轉,滿場飛舞。

1952年我國中畢業前,在蘇聯電影《鄉村女教師》中,看到她培養的小學生長大後成為醫生、飛行員、演員、工程師、教師、音樂家等各行各業人才,非常有意義。想到我們剛剛建立的新中國,需要各方面的建設人才,而他們都要從國小起接受教育,感到做國小教師這行業是非常神聖的,就報考了北京師範學校。伯父伯母非常支持我。北師畢業前,許多同志報考師範大學,而我在伯父多年教育的思想基礎上,在作文中分析說:當前我國還有許多適齡兒童不能入學,主要原因之一是師資隊伍不足,因此我們應立即投入到教師隊伍中,使更多的兒童有機會入學。學校黨支部肯定了我的意見,並發展我加入了黨組織,伯父聽了很高興。畢業後我主動要求到郊區農村國小當老師。

我在農村國小剛工作了兩個月,因政治運動需要黨員,區委就把我調到機關工作。伯父聽了很不情願,他希望我在最基層工作。現在到了

區委機關,他擔心是因為他的關係而照顧了我。我告訴他是因中國小教師中黨員很少,才找到我的。他無可奈何地說:“那就沒辦法了,我也不能直接去干涉你們基層的工作安排呀!”

我在朝陽區委工作了10年後,跟隨丈夫調到西安、貴州工作了9年。1974年空軍又把他調到北京,我在得到隨軍調令後回到北京。當我們去看望伯父伯母時,他們很高興。但同時伯父又問:“你們出去幾年,現又調回北京,是不是因為照顧你們是我周某人的親屬?”

伯母在旁提醒道:“你別忘了,秉德不光是你的侄女,她還是軍人家屬。”伯父這才作罷,不再“審問”。

二弟秉鈞,1961年高中畢業,準備報考清華大學,同時空軍到學校招收飛行員,他已人圍參加體檢。這時伯父找他去談話,問他:“萬一體檢不合格,當不了飛行員,就去服兵役怎么樣?”秉鈞沒有思想準備,原想當不成飛行員,就去考清華,他愣了一下。但他從小崇拜伯父,他知道伯父要求自己做的事,總是對的。就愉快地答應了下來。伯父用眼睛盯著他,進一步追問道:“不考大學啦?”秉鈞肯定地說:“不考啦!”這時,伯父露出了滿意的笑容,對秉鈞說:“今年農受了災,需要很多勞動力,今年的復員軍人都要回到農村參加生產。咱們城市青年應徵人伍,就可以少抽或者不抽農村勞動力去服兵役,這不就是支援了農業生產嗎?所以今年要增加城市徵兵,這樣還可以減少城市口,也減輕了農村的負擔。”結果秉鈞入選做了飛行員,當了兵,符合當時國家的需要。沒有實現他上大學的願望。

同樣是侄輩們的當兵問題,在不同的時代,伯父又有了不同的要求,原則只有一個:我們個人的行動,要服從形勢的需要,服從國家的需要。1968年五弟秉和(16歲)、六妹秉建(15歲)先後去了延安農村和內蒙古牧區插隊,伯父伯母積極支持他們。他們生活條件極為艱苦,甚至危險,但他們精神狀態好,都人了黨。1970年底徵兵時,他們都被基層組織推薦,經過正常手續入伍。他們都高興地向伯父伯母做了匯報。因當時解放軍的威望最高,青年們都以參軍為榮,並且在生活上可以得到改善。但他們沒有想到的是,伯父伯母在聽到他們參軍的訊息後,第一句話是要求他們脫下軍裝,離開部隊,回到延安,回到內蒙古!諄諄教誨他們越是困難越是不能離開基層,要帶頭堅持在農村、牧區。並幫他們辦理了離隊手續。他們又做了普通的農民和牧民。

最後,在絕大部分上山下鄉知識青年都陸續回城後,秉和在農村10年,1977年考入清華。秉建在蒙古包生活、勞動10年後,考入內蒙古大學學習蒙文。又根據伯父的要求,在內蒙古找了一位蒙族青年成家立業,共同改變邊疆的落後面貌,更好地促進民族團結。她與蒙古族歌唱家拉蘇榮組成了幸福、美滿的家庭。秉建在內蒙古生活、工作了26年,1994年被組織上調到北京工作。

同樣是做農民的事,在四弟秉華的志願上也有體現。秉華1965年高中畢業,在他讀高一、高二時,社會上就宣傳了邢燕子、侯俊、董家耕等城市青年到農村去做社會主義新時代有文化的新農民的事跡。秉華與一些同學深受鼓舞,醞釀著高中畢業後,去山西曲沃縣當個有文化的新農民,去改變農村的落後面貌。伯父知道他這個想法後,在1964年8月的一次家庭會議上,講了“過五關”(思想關、政治關、親屬關、社會關、生活關)。在說到“生活關”時,伯父講“秉華要去農村做農民,好,我們支持你!”但秉華高中畢業時,卻應徵參了軍。

三妹秉宜從小喜歡文學和美術,在美術學院附中畢業後,沒有去報考中央美術學院,而是報考了實用性較強的中央工藝美術學院。伯父聽了很高興,說這樣好,實用,你可以在我國出口商品的包裝裝潢上好好下工夫,改變我國商品質量好、包裝差的狀況。

總之,經過多年的教育,在我們的思想上已經打上了深深的烙印:越是與伯父關係親近的人,他對我們的要求越嚴格,越要按照國家的需要,人民的需要,形勢的需要,帶頭到最基層、最艱苦、最邊遠的地方去做個普通勞動者!這就是伯父一貫“親者嚴,疏者寬”的原則。

伯父的這一對親者嚴格要求的原則,是貫徹始終的,他從內心深處認為這是中華民族的優良傳統,更是共產黨員應有的品質!

我們兄妹四人的參軍史

我們親切而敬愛的七媽――鄧穎超1992年7月11日去世了。當日所公布的她1982年6月17日重抄並補充了兩點內容的給中共中央的信中,專門談到了“對周恩來同志的親屬,侄兒女輩,要求黨組織和有關單位的領導同志們,勿以周恩來同志的關係,或以對周恩來同志的感情出發,而不依據組織原則和組織紀律給予照顧安排。這是周恩來同志一貫執行的。我也堅決支持的。此點對端正黨風是必要的。”這段話,對我們兄妹來說,是那么熟悉,那么誠懇,那么語重心長。從我們懂事起,幾十年來,伯伯和七媽就教育我們:共產黨的幹部,無論職務高低都是為人民服務的,因此不能因與他們的關係而招搖,更不允許以此要求組織上照顧。每個人都要靠自己的努力去工作。老老實實為人民服務。七媽留下的遺言,仍然是這樣要求我們。兩位老人已經去世多年,我們兄弟姐妹六人也已有四人退休了。我們可以告慰兩位老人的是:“幾十年來,我們遵循了您的教導,各人都是靠自己的努力和能力,在各自的崗位上勤懇工作,正直做人。”

我們六人在成年之前,都曾或長或短地住在伯伯、七媽家。回到父母家後,也經常去看望他們,間或也在他們那裡小住。因此,無論是從他們對我們的直接教導中,還是在我們所接觸到的一些情況中(諸如他們對事務的處理原則和方式,待人接物的態度和方法,對身邊工作人員的要求和關懷,對一些現象的評論和看法等等),都無形卻又極大地影響著我們世界觀的形成,規範著我們的思想方法和言論行為。這么多年來,有一些在記憶中不可磨滅的典型事例,令我們永誌不忘。這裡所說的我們兄妹“參軍史”便是我們記憶猶新、對我們的成長影響頗深的故事之一。

我們六個兄弟姐妹中,有四人先後參了軍,有的在部隊工作了三十多年,有的只有幾個月便離開了部隊,情況截然不同。但是有一個共同的特點,就是我們參軍的事都曾受到伯伯和七媽的“干涉”。也正是由於他們的“干涉”,我們各自的“參軍史”便出現了大相逕庭的情況。

1961年初夏,我高中即將畢業,正在緊張地準備高考。一個星期六,姐姐回家對我說:“伯伯讓我轉告你,明天請你到他那去一趟。”伯伯“請”我去一趟?我帶著疑惑的笑容看著她,她卻一本正經地說:“他說要和你談一件很重要地事。”“什麼事?”姐姐一字一頓地回答:“未經授權,不便相告。”我覺得事情是嚴肅的,自不敢怠慢。

第二天,6月25日星期天,上午我到了西花廳。伯伯不在,我問七媽:“伯伯要和我談什麼事情?”七媽也不肯向我透露一個字,只說:“事情很重要,伯伯有事外出了,回來後他會自己和你談。”到午飯時間,伯伯才回來,於是談話便在飯桌上進行了。

伯伯先問我:“打算考哪個學校?”“清華無線電系。”“準備得怎么樣了?”我自認為問題不大。

突然,伯伯把話題一轉,問我想不想參軍?我毫不猶豫地回答:“想,我從小就想當兵!現在正在參加空軍選拔飛行員的體檢和考核。”

伯伯表情認真地問:“你為什麼原來不對我說,我是前幾天聽你姐姐說才知道的。”

“我原來認為這是千里挑一的事,很難通過體檢這一關。”

“現在進行得怎樣了?“

“還順利,區、市檢查都通過了,現在只差到空軍總醫院去做低壓倉等專業檢查了,明天就去做。”

……