西遊記中

西天取經

西天取經此書描寫的是孫悟空、豬八戒、沙和尚保護唐僧西天取經,歷經九九八十一難的傳奇歷險故事。

詞語解釋

西天取經

西天取經【釋義】指唐僧、孫悟空、豬八戒、沙僧師徒四人歷盡艱險,前往西天求取真經的故事。現多比喻向別人學習先進經驗。

【例句】千難萬險都擋不住唐僧~的腳步。

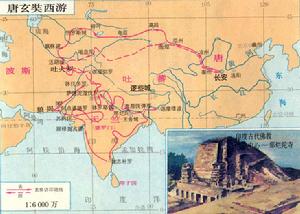

唐太宗貞觀元年(627年),玄奘從長安出發,開始了他的西行。途經秦州(今甘肅天水)、蘭州、涼州(今甘肅武威)、瓜州(今甘肅安西縣東南),偷渡玉門關,歷5天4夜滴水不進、艱難地通過了800里大沙漠,取道伊吾(今新疆哈密),年底到達高昌(今新疆吐魯番),後又沿天山南麓繼續西行,經阿耆尼國(今新疆焉耆)、屈支國(今新疆庫車)、跋祿迦國(今新疆阿克蘇),翻越凌山(今天山穆素爾嶺),沿大清池(今古爾吉斯斯坦伊塞克湖)西行,來到素葉城(即碎葉城,在今吉爾吉斯斯坦托克馬克西南)。

玄奘繼續前進,經昭武九姓中的石國、康國、米國、曹國、何國、安國、史國(皆在今烏茲別克斯坦境內),翻越中亞史上著名的鐵門(今烏茲別克斯坦南部布茲嘎拉山口),到達今阿富汗北境,由此又南行,經大雪山(今興都庫什山),來到今阿富汗貝格拉姆,東行至現在的巴基斯坦白沙瓦城,進入了印度。

貞觀十七年(643年)春,玄奘攜帶657部佛經,取道今巴基斯坦北上,經阿富汗,翻越帕米爾高原,沿塔里木盆地南線回國,兩年後回到首都長安。玄奘此行,行程5萬里,歷時18年。

玄奘西行路線

長安(今陝西西安)——秦州(今甘肅天水)——蘭州——涼州(今甘肅武威)——瓜州(今甘肅安西縣東南)——玉門關——伊吾(今新疆哈密)——高昌(今新疆吐魯番)——阿耆尼國(今新疆焉耆)——屈支國(今新疆庫車)——跋逯迦國(今新疆阿克蘇)——凌山(今天山穆蘇爾嶺)——大清池(今吉爾吉斯斯坦伊塞克湖)——素葉城(即碎葉城,今吉爾吉斯斯坦托克馬克西南)——昭武九姓七國(都在今烏茲別克斯坦境內)——鐵門(烏茲別克斯坦南部茲嘎拉山口)——今阿富汗北境——大雪山(今興都庫什山)——今阿富汗貝格拉姆——巴基斯坦白沙瓦城——印度

取經目錄

《涅般經》四百卷,《菩薩經》三百六十卷,《虛空藏經》二十卷,《首楞嚴經》三十卷,《恩意經大集》四十卷,《決定經》四十卷,《寶藏經》二十卷,《華嚴經》八十一卷,《禮真如經》三十卷,《大般若經》六百卷,《金光明品經》五十卷,《未曾有經》五百五十卷,《維摩經》三十卷,《三論別經》四十二卷,《金剛經》一卷,《正法論經》二十卷,《佛本行經》一百一十六卷,《五龍經》二十卷,《菩薩戒經》六十卷,《大集經》三十卷,《摩竭經》一百四十卷,《法華經》十卷,《瑜伽經》三十卷,《寶常經》一百七十卷,《西天論經》三十卷,《僧祗經》一百一十卷,《佛國雜經》一千六百三十八卷,《起信論經》五十卷,《大智度經》九十卷,《寶威經》一百四十卷,《本閣經》五十六卷,《正律文經》十卷,《大孔雀經》十四卷,《維識論經》十卷,《具舍論經》十卷。