成因

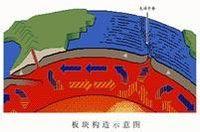

蛇綠岩成因一般解釋為由洋中脊海底擴張作用而形成的大洋岩石圈的侵位形成。簡單地說蛇綠岩就是由於兩個板塊碰撞的時候下面的岩漿的溫度很高而導致了碰撞接觸帶的發生了變質而形成的。

術語發展

蛇綠岩(Ophiolite)這個術語是布隆奈爾特(Brongniart)於1827年提出的,它的希臘文含義是蛇紋狀岩石﹐中文曾音譯為“奧菲奧岩”。隨後在1905年斯梯曼(Steinman)把它定義為:由細碧岩和玄武岩到輝長岩和橄欖岩規則排列的鎂鐵質和超鎂鐵質火成岩石的組合,岩石中含有由後期變質作用產生的蛇紋石、綠泥石、綠簾石和鈉長石,它們的形成與地槽發展的早期階段密切關。

科學發現

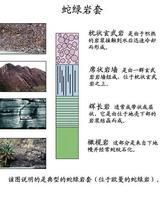

結構圖

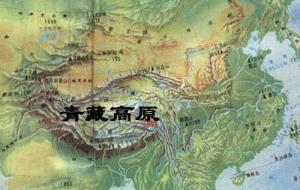

結構圖沿著雅魯藏布江斷斷續續分布著一種黑綠、暗綠和紫色的一套岩石,即為為蛇綠岩套。它在西藏境內的分布長達1000多公里,沿著雅魯藏布江和印度灑的急拐彎一直延伸到緬甸和巴基斯坦。

根據科學家們的考察研究,蛇綠岩套同現在海洋底部的岩石非常相似。所以地質學家們把它看作是古海洋地殼的殘骸。在五千萬年以前的漫長地質時期里,喜馬拉雅地區是分隔歐亞大陸與印度大陸的一片汪洋大海,這海叫特提斯海(屬於古地中海的一部份)。現在的雅魯藏布江蛇綠岩套就是古特提斯海洋地殼的殘餘碎塊,印度板塊向北漂移、俯衝時被擠出地表的。它把原來為海洋分隔的二個大陸連線起來,所以地質學家們又把它稱為雅魯藏布江縫合線。

相關礦產

與蛇綠岩深成岩漿作用有關的礦產主要是鉻鐵礦、鉑族元素、金、鎳。當噴射的富金屬滷水與海水反應﹐在低洼地可形成鐵、銅、鋅、錳礦床。此外﹐蛇綠岩中普遍伴生的蛇紋石,是重要的非金屬礦產。

相關新聞

科考團發現億年蛇綠岩

喜馬拉雅國際綜合科學考察團的第一天從布達拉宮廣場開始,但真正對喜馬拉雅山脈的考察起點卻被考察團的首席科學家張文敬教授定在了318國道4779公里處。

展示

展示考察隊從拉薩出發後,大約開車走了三個多小時,車隊突然在一個公路界碑前停了下來,在這塊界碑的後面是一座長約30米的無名公路橋。正當大家大惑不解之時,張文敬教授指著那塊寫著“4779”這個數字的界碑說:“這個數字代表318國道,從起點上海到這裡的公里數,這裡也將成為我們此次喜馬拉雅科學考察真正意義的起點。”

一旁的楊雪飛博士給記者解釋說,之所以許多科學家都將這塊界碑和它之後的這座無名公路橋作為喜馬拉雅考察的起點,最重要的一個原因是,此前從拉薩往吐魯番行進,都是在雅魯藏布江以北,和喜馬拉雅之間隔著一條雅魯藏布江。但越過這座公路之後,幾乎所有的路程都會在雅魯藏布江以南,而且是貼著喜馬拉雅山脈行進,所以大家都願意把這裡當作一個考察的起點。

在張文敬教授的提議下,考察隊的全體隊員都棄車步行過橋,以此來紀念整個喜馬拉雅國際綜合科學考察的開始。

隨著考察的深入,在第一天,主攻地質地貌的邊千韜教授就讓大家長了見識。考察隊在離吐魯番市大約20公里的地方,又一次停了下來。邊教授指著一組岩石對大家說:“這塊岩石叫蛇綠岩,大約1.5億年之前,喜馬拉雅的北坡地區是一片汪洋,這些岩石是當時海底火山噴發之後形成的。這種岩石在南坡根本看不到,即使在北坡,像這么大規模的,也只在這裡能看到。”

第一天考察隊的終點是藏南的一個農業大縣———江孜縣城。

科考·解讀

“冰臼”並非是冰川

張文敬教授作為本次喜馬拉雅國際綜合科學考察團的首席科學家,同時也是我國冰川研究領域的權威人士。當考察隊行進到海拔約3658米的一處雅魯藏布江的峽谷地帶時,張教授指著江邊一處被雅魯藏布江江水沖蝕得異常光滑的喜馬拉雅山脈岩壁說:“國內有一些人,將這種地貌稱之為‘冰臼’,認為它們是古冰川退化之後的遺蹟。但在喜馬拉雅地區,我們能清晰地看到,這種地貌明顯是長時間由水沖刷而形成的,屬於流水侵蝕地貌,而絕不是所謂的冰川遺址。”“這實際上是一種偽科學,那些所謂的研究者根本沒有進行過實地的研究考察,就錯誤地得出了結論。在那些低海拔地區,所謂的冰川地貌是根本不存在的。”張教授最後說。

科考·背景

宗山古城的“槍聲”

江孜的縣城裡,經常能夠看到外國遊客的身影,他們來這裡的主要目的就是宗山古城。而以這裡為主要拍攝地之一,反映當年漢藏人民合力抗英故事的電影《紅河谷》更是讓宗山古城聲名大噪。喜馬拉雅科考隊首席科學家張文敬教授說,宗山古城遺址實際上是當時藏族人民抵抗外族侵略者時,修建的一個古炮台。當時在這一帶所進行的反侵略戰爭非常激烈,藏漢兩族人民進行了頑強的抵抗,但終因實力上的懸殊和清朝政府的懦弱無能而敗下陣來。現在,江孜縣已經成為藏東南地區一個非常重要的農業大縣。

世界最古老大洋地殼殘片遵化市蛇綠岩

遵化市北部山區保存著一條10餘公里長的蛇綠岩帶,2002年10月,40多位中外地質學家在遵化市考察研討後得出一致結論,認定這些岩石是迄今為止發現的世界上最古老的大洋地殼殘片,時間可上溯至25億年以前,即地球最早的地質年代太古代。

分布位置

分布位置蛇綠岩又稱蛇綠岩套,是一套主要由超基性岩所形成的淺變質岩組合,標準的蛇綠岩包括(自上而下)變質的超基性岩(斜方輝石橄欖岩、純橄欖岩、二輝橄欖岩等),向上逐漸過渡到輝長岩、閃長岩或石英閃長岩以及基性岩中的淺成中性火成岩,再向上則過渡到枕狀熔岩,並被深海的沉積物所復蓋。20世紀70年代以後,世界各地陸續發現了許多證明板塊構造理論的大洋地殼殘片——蛇綠岩,其中年齡最古老的均在17億至20億年之間。地球是否保留了更古老的殘片?這些古老的殘片在哪裡?遂成為國際地質學界極為關注的重大問題。我國地質工作者從1996年開始在華北地區的山山水水之間跋涉、求索,終於在遵化山區獲得驚人發現。

遵化市蛇綠岩造型各異,自然天成,質地堅實,蘊涵豐富,花紋多樣,色彩斑斕,是古石研究、觀賞與收藏中的上品,頗受國內外古石鑑賞收藏家的青睞。它的面世,表明太古代末期的唐山轄區絕大部分尚為一片汪洋大海(時遷西、遷安已露出海面,成為早太古代地體分布帶的一部分),後經加里東運動,境內西北部沼澤、瀉湖則脫穎而出,並以1億年的時間把奧陶紀、志留紀地層全部剝蝕殆盡,展現出大洋地殼的本來面目。而中生代的燕山運動,又使其聳起為山,演繹了一場海底、山巔角色互換的千古絕唱。

參考連結

http://i.mop.com/graniteLei/blog/2007/02/18/3382877.html

http://203.208.33.101/search?q=cache:-HA0W6z0gu4J:www.swzx.org.cn/dxzs_page/kpyd_06.htm %E8%9B%87%E7%B6%A0%E5%B2%A9%E5%A5%97&hl=zh-CN&ct=clnk&cd=6≷=cn&st_usg=ALhdy288YerRJUF22Cu80Br_BnigIcOO1w

http://www.tibet-trip.com/zoujin/ShowArticle.asp?ArticleID=1340

http://baike.baidu.com/view/771558.htm