出 版 社: 廣西師範大學出版社

出版時間: 2009-8-1

蒙書講義

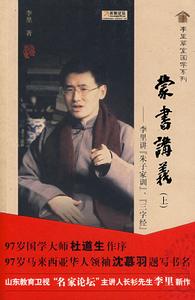

蒙書講義尋陽編輯推薦97歲國學大師杜道生作序,97歲馬來西亞華人領袖沈慕羽題寫書名,山東教育衛視“名家論壇”主講人長衫先生李里新作。

《朱子家訓》、《三字經》、《弟子規》、《千字文》……

傳承千年的啟蒙讀物,中華文化之關鍵字……

啟孩子之蒙,也啟父母之蒙……

內容簡介

本書從眾多蒙書中選出最有影響的四部進行講解,希望能以一斑窺全豹,從而使人對蒙書的整個精神面貌有所體會。今天的兒童和成人沒有那么多時間來系統學習,這四部書對於陶鑄人格與大致了解傳統文化也基本夠用了。其中,《弟子規》與《朱子家訓》主要是培養品行的.《三字經》與《千字文》主要是講述傳統文化常識的。蒙童讀了這四部書也就可能做到知行合一了。這裡還要順帶講一講,今天讀蒙書,最好是家長和子女一起學習,記誦和講解結合。今天的家長多數沒怎么接觸過蒙書,和子女一起學習,既可以彌補自身傳統文化儲備的不足,更可以提高子女的興趣,還可以更好地指導子女學習。記誦固然是很重要的,但淺顯的講解也不能缺少,有了講解,記誦才不是枯燥機械的,而是生動有趣的。如果只背不講,孩子們喪失了興趣,反而阻礙了他們對傳統文化的學習。現在許多兒童讀經班和家長教兒童時都普遍存在這個問題,所以這裡特別提出來說一說。

蒙學雖是早時的啟蒙教育,但在傳承文化和普及教育上卻起了巨大的作用。蒙書雖是早時的啟蒙讀物,但其豐富的內容、明快的形式在中國文化史上卻有不朽的價值。在國學復興的今天,我們再來重新審視蒙學,學習蒙書是有深遠而重大的意義的。

作者簡介

長衫先生李里,重慶人。幼承家學,沖年即游離於現代教育體制之外,游心於中華文化典籍之中;13歲起踐行儒家價值觀及生活方式,著長衫至今;16歲後廣為遊歷,遍訪名師耆老;18歲到農村務農一年,勞其筋骨,苦其心智,體察稼穡之艱、農事之難;19歲於羅漢寺藏經樓整理經書一年,自是兼治佛學;曾拜96歲重慶名醫賀嘉寅老人、八旬老尼仁學法師學醫,對中醫之學亦有研究。 以士自期,以弘揚國學自任。有叢書“草堂國學系列”在整理當中,已出版《論語講義》一部。2002年起執教於四川師範大學美術學院,現為副教授。

目錄

總序 九十七叟杜道生

導論:我們為什麼要讀蒙書?

第一部:《朱子家訓》講義

《朱子家訓》講義序 八十八叟李熾昌

《朱子家訓》是一部什麼樣的書?

一、黎明即起,灑掃庭除

二、一粥一飯,當思來處不易

三、宜未雨而綢繆

四、自奉必須儉約

五、器具質而潔,瓦缶勝金玉

六、勿營華屋

七、三姑六婆,實淫盜之媒

八、童僕勿用俊美

九、祖宗雖遠,祭祀不可不誠

十、居身務期質樸

十一、莫貪意外之財

十二、與肩挑貿易,毋占便宜

十三、刻薄成家,理無久享

十四、兄弟叔侄,須分多潤寡

十五、聽婦言,乖骨肉,豈是丈夫

十六、嫁女擇佳婿,毋索重聘

十七、見富貴而生諂容者,最可恥

十八、居家戒爭訟,訟則終凶

十九、勿恃勢力而凌逼孤寡

二十、乖僻自是,悔誤必多

二十一、狎昵惡少,久必受其累

二十二、輕聽發言,安知非人之譖訴

二十三、施惠無念,受恩莫忘

二十四、凡事當留餘地

二十五、人有喜慶,不可生妒忌心

二十六、善欲人見,不是真善

二十七、見色而起淫心,報在妻女

二十八、家門和順,雖饔飧不繼,亦有餘歡

二十九、讀書志在聖賢,非徒科第

三十、守分安命,順時聽天

第二部:《三字經》講義

《三字經》講義序 八十四叟李永康

《三字經》是一部什麼樣的書?

一、人之初,性本善

二、苟不教,性乃遷

三、昔孟母,擇鄰處

四、竇燕山,有義方

五、養不教,父之過

六、子不學,非所宜

七、玉不琢,不成器

八、為人子,方少時

九、香九齡,能溫席

十、融四歲,能讓梨

十一、首孝弟,次見聞

十二、一而十,十而百

十三、三才者,天地人

十四、三綱者,君臣義

十五、曰春夏,曰秋冬。

十六、曰南北,曰西東。

十七、曰水火,木金土

十八、曰仁義,禮智信

十九、稻粱菽,麥黍稷

二十、馬牛羊,雞犬豕

二十一、曰喜怒,曰哀懼

二十二、匏士革,木石金

二十三、高曾祖,父而身

二十四、父子恩,夫婦從

二十五、凡訓蒙,須講究

二十六、為學者,必有初

二十七、論語者,二十篇

二十八、孟子者,七篇止

二十九、作中庸,子思筆

三十、作大學,乃曾子

三十一、孝經通,四書熟

三十二、詩書易,禮春秋

三十三、有連山,有歸藏

三十四、有典謨,有訓誥

三十五、我周公,作周禮

三十六、大小戴,注禮記

三十七、曰國風,曰雅頌

三十八、詩既亡,春秋作

三十九、三傳者,有公羊

四十、經既明,方讀子

四十一、五子者,有苟揚

四十二、經子通,讀諸史

四十三、自犧農,至黃帝

四十四、唐有虞,號二帝

四十五、夏有禹,商有湯

四十六、夏傳子,家天下

四十七、湯伐夏,國號商

四十八、周武王,始誅紂

四十九、周轍東,王綱墜

五十、始春秋,終戰國

五十一、贏秦氏,始兼併

五十二、高祖興,漢業建

五十三、光武興,為東漢

五十四、魏蜀吳,爭漢鼎

五十五、宋齊繼,梁陳承

五十六、北元魏,分東西

五十七、迨至隋,一土字

五十八、唐高祖,起義師

五十九、梁唐晉,及漢周

六十、炎宋興,受周禪

六十一、遼與金,皆稱帝

六十二、蒞中國,兼戎狄

六十三、太祖興,國大明

六十四、清太祖,膺景命

六十五、廿六史,全在茲

六十六、讀諸史,考實錄

六十七、口而誦,心而惟

六十八、昔仲尼,師項橐

六十九、趙中令,讀魯論

七十、披蒲編,削竹簡

七十一、頭懸樑,錐刺股

七十二、如囊螢,如映雪

七十三、如負薪,如掛角

七十四、蘇老泉,二十七

七十五、若梁顥,八十二

七十六、瑩八歲,能詠詩

七十七、蔡文姬,能辨琴

七十八、唐劉晏,方七歲

七十九、犬守夜,雞司晨

八十、幼而學,壯而行

八十一、人遺子,金滿籝

跋

附錄:《朱子家訓》《三字經》全文

書摘插圖

第一部 《朱子家訓》講義

黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔。

既昏便息,關鎖門戶,必親自檢點。

黎明是一天的開始,既昏是一天的結束,所以《朱子家訓》開篇就講這兩個問題。“黎明即起”說來簡單,卻培養了一個人良好的生活習慣。健康向上的生活從天亮一起床就拉開了序幕。起床以後首先要做什麼呢?就是“灑掃庭除”。“庭”字,清朝註解《說文解字》的著名文字學家段玉裁講:“室之中日庭。”清朝說文四大家的另一位朱駿聲也講:“堂、寢、正室皆日庭。”庭就是指的室內。除指台階,這裡代指室外的階沿院子。

“灑掃庭除”是要把屋裡屋外收拾整齊。整齊是什麼?整齊即是有序,儒家文化的核心就是要建序,建立家庭的秩序、社會的秩序、國家天下的秩序、人倫道德的秩序。將屋內外收拾整齊,看似小事,其實是養成人有序的生活,這種有序的生活反過來也就陶冶了人的心靈,使人的心靈有序。這清掃潔淨的過程就是去惡揚善、求是格非的過程,人生就是不斷清潔自己內心的過程。唐代禪宗祖師神秀說:“身是菩提樹,心如明鏡台。時時勤拂拭,莫使有塵埃。”其實這首佛家的謁語也正說明了保持心靈清潔的重要。

“既昏便息”,既當已經講,既昏即過了黃昏,天黑了。“黎明即起”、“既昏便息”看起來簡單,但這恰是中國人順應天道的觀念的體現。所謂“道法自然”,就是人間的秩序要效法大自然的規律。早晨太陽升起,人應與太陽一起運動,夜晚太陽落下,陰氣升起,人則應休息,所謂“日出而作,日落而息”。與天地同步的結果,即是獲得健康。而現代社會許多人白天睡覺、夜晚興奮玩樂的作息是既違反天道又損壞健康的。“關鎖門戶”,古代的門有門與戶之分,單扇開的叫戶,雙扇開的叫門。關鎖門戶必須親自檢點,是培養人嚴謹的生活態度,當然也是治理家庭的重要原則。另外,清晨是陽氣開放的時候,夜晚是陽氣閉藏的時候,人效法天道,所以清晨要開門,夜晚要關門。

《朱子家訓》開篇短短26個字,從作息灑掃這些日常最簡單的事情開始講起,教導人們尤其是少年兒童在不經意的生活小事中培養順應自然、健康向上的生活作風,養成良好有序的生活習慣。

一粥一飯,當思來處不易;

半絲半縷,恆念物力維艱。

絲是蠶絲,縷是棉線。我們每吃一頓飯,不論乾飯稀飯,都應當想到它得來不易;哪怕用半根線半根絲,也要常想物資生產的艱難。恆當常講。這兩句話對我們中國人影響極其深遠。大畫家齊白石老人更是終生念叨這兩句話,到了名滿天下時還是異常節約。現在我們國家蒸蒸日上,物質極大豐富了,而隨之而來的浪費也異常嚴重,每天餐廳里的剩菜剩飯,學生食堂里扔的饅頭麵包,小區垃圾堆里被丟棄的上好衣物真是慘不忍睹。這些浪費的人都說:這是我的錢買的,我想怎樣就怎樣。其實他們不知道我們浪費的東西既有生產這些東西的人力,更有大自然的造化之力。唐朝詩人李紳有一首名詩:“鋤禾日當午,汗滴禾下土。誰知盤中餐,粒粒皆辛苦。”我們吃的每一粒糧食都是農民經過春夏秋冬四季辛苦耕耘種出來的。我當過農民,我就知道,夏天,當城裡人都爭著進空調房的時候,農民還頂著烈日在田地里勞作,汗水大顆大顆流;冬天,城裡人都在烤暖氣的時候,農民還在寒冷中灌冬水田,這時汗水也能濕透衣衫。

北宋詩人張俞有一首詩:“昨日人城市,歸來淚滿襟,遍身羅綺者,不是養蠶人。”讀這首詩我們也就知道養蠶人的艱辛。我在鄉下當農民的時候,一個初夏的午後,到一個遠房表姨婆家去。她家門開著,門口用幾個竹簸箕攔著,我進去了,屋中沒人,屋裡的大方桌、長板凳、床上放著一簸箕一簸箕的蠶。我看了一下蠶就走了,忘了將門口的簸箕攔回去。未想沒過多久,表姨婆就跑來很心痛地對我說,她辛辛苦苦養了幾個月,日夜守候,眼看就要吐絲的一條條肥蠶子,就因我忘了攔門,雞跳進去,一時間被吃了幾十條,表姨婆說這幾十條蠶子要吐多少絲呀。事情過去十多年了,表姨婆見了我還在說這事。這半根絲也是來得多么不容易呀。

一粒飯半根絲尚且如此,那么其他哪樣物品又不是人們用心血鑄成?再說造化之力,凡是我們吃的東西,哪一樣不從大自然來,而且不管動物植物,都是有生命的,我們在吃它們的時候,就已經是犧牲他物來成全自己,如果再浪費,那就是極大的罪過了。現在地球上的資源越來越匱乏,若再不節約,以後我們的生存都成問題。現在的一次性用品,就是對地球資源的極大浪費。一次性筷子要浪費多少木材?一次性毛巾要浪費多少棉花?97歲的國學大師杜道生先生說,一次性物品來自海盜文明,海盜在茫茫大海上航行,為了減輕船重,他們的東西用了就扔。中國本身人口就多,消耗就大,再用一次性產品,再浪費,將來就無法承受了,這不能不引起大家的深思啊!目前國家明確提出科學發展觀,構建節約型社會,那怎么構建節約型社會呢?這就需要從我們每個人、每個家庭做起。如我母親操持家務就非常節約,在餐館吃飯,但凡有剩的飯菜,不論多少,母親都要打包,我也如此。她還總是教導我隨手關燈,特別是對水的使用。她說淡水缺乏已經成了地球上一個嚴重的問題,這節約並不是吝惜錢財,而是對資源的愛惜。母親特別珍惜水。洗菜的水澆花沖地,洗衣機放出來的水都用容器盛著。她認為抽水馬桶每沖一次便,都要用許多白花花清亮亮的水,洗衣機洗衣用水也很多,太可惜了。所以她把洗頭遍衣服的水用來拖地沖廁所,清洗的水再洗下次衣服的頭遍。其實很多家庭也有不少勤儉節約的做法,不過大家還應將其從感性認識上升到理性認識,從不自覺上升到自覺。要認識到節約是美德,這種美德怎樣培養?就從“一粥一飯,當思來處不易;半絲半縷,恆念物力維艱”做起。

宜未雨而綢繆,毋臨渴而掘井。

綢繆讀chōu mòu,當纏縛講,引申為修補。未雨綢繆這個典故出自《詩經•豳風•鴟鶚》,其詩云:“迨天之未陰雨,徹彼桑土,綢繆牖戶。”鴟鶚讀chī xiāo,是貓頭鷹一類的鳥。牖讀yǒu,表示窗子,戶指門,牖戶這裡代指窩巢。詩句的意思是:鴟鶚在未下雨的時候就啄剝桑樹皮,修補窩巢。後來“未雨綢繆”就比喻做什麼事情都預先準備,防患未然。

毋當不要講。臨渴這句意思是不要到了口渴的時候才去挖井。真是到口渴才去挖井,等井挖出來了,人也渴死了。後來“臨渴掘井”就比喻事到臨頭才想辦法。這兩句反映了中國人重視預防,強調事先準備的遠慮觀念。孔子云:“人無遠慮,必有近憂。”《黃帝內經》講:“聖人治未病,不治已病;治未亂,不治已亂。”意思就是說好醫生教人預防調理,讓人不生病,而不是到人病得很嚴重了才去治療;聖人在天下未亂時就治理好天下,而不是等到亂了再去治理。在這種理論下就形成了中醫注重預防養生的保健思想。中國老百姓都講家要有積蓄,存錢的

目的就在以備臨時急用。其實這也是“未雨綢繆”思想的體現。齊家是如此,治國又未嘗不是如此。甲午海戰,大清小看日本,沒有做充分的備戰工作,是其全軍覆沒的重要原因之一。人對什麼事情都有準備,那么不管發生什麼事,都可以從容應對,不會手忙腳亂。不然則如佛家說的:“平時不燒香,臨時抱佛腳。”當代中國十大高僧之一竺霞法師在90歲時做了一首詩,詩云:“日落西山憶故鄉,即需檢點辦資糧。等閒整頓好行李,莫到臨時手腳忙。”意思是人在夕陽西下的時候,總難免生起對故鄉的思念。而人生到垂暮之年更是要思念人永恆的故鄉,就是人未來到這個世界時的地方。人要回生命的老家了,就需要把行李準備好,閒暇的時候將該做的事都做完,該帶走的東西都準備好。臨終那天就可以從容離開人間,不至於手忙腳亂了。竺霞法師是這樣說的,也是這樣做的:他九十歲後做完了他全部想做的事,選了接班人,傳了方丈位,到93歲,2003年11月16日這天,他說他上午11點鐘要圓寂,到了11點他果然安詳地離開了人間。我們一般人生活中能做到“未雨綢繆”已很不錯了,竺霞法師對死亡也可以做到“未雨綢繆”,那是怎樣豁達的境界呀!有了這樣豁達的境界,還有什麼事不能坦然面對呢?

另外,當代人常說:“機遇只垂青那些有準備的人。”也就是說,每個人平時只要不斷充實豐富完善自我,一旦有用武之地,就可以展現才能,為國家、民族做事出力。如果你平日什麼準備都沒有,要學問無學問,要能力無能力,要技術無技術,要手藝無手藝,要德行無德行,即使有機會,你也沒辦法抓住。易經乾卦第二爻說:“見龍在田,利見大人。”意思是說,一個人初露才華,得到貴人相助。要得到貴人相助,是你已經顯露才華。如果你是個草包,見到貴人也沒有用。千里馬遇見伯樂才有用,如果不是千里馬,遇見伯樂也沒用。所以“未雨綢繆”實在是太重要了,修身、齊家、治國、平天下方方面面都可以用到,大家應當細細體會,特別是奉行今朝有酒今朝醉的人,更不可不好好思考啊。

自奉必須儉約,宴客切勿流連。

這句的意思是說自己的一切所需必須節約,宴請客人不要留戀,捨不得完結。中國文化追求有節制的中和之美,既不講縱慾,也不講禁慾,講“發乎情,止乎禮”的節制。節制從哪裡開始?就從個人的生活開始。儒家文化並不否定人的欲望,認為人基本的物質需求是應滿足的,但不能放縱,必須有所節制。一旦放縱,人的欲望就沒有止境了。酷暑時,人們最早用手、紙扇、蒲扇納涼,繼而用電扇,再而用空調,現在恨不得把整個城市都用空調罩起來。故而人的欲望被放縱時,隨之而來的就是自私、貪婪、罪惡、驕奢淫逸,最後人被物質異化,變成了物質的奴隸甚而成為失卻良心的魔鬼。西方現代派文學藝術就深刻揭示了人在不斷追求享樂時人性的異化和扭曲。我們中華先聖早就看到了這點,所以一再告誡我們不要貪圖物質的享受,重要的是提高人的精神境界。人的精神境界提高了,不管外界條件怎樣,他的本性都不會改變。像孔子最喜愛的弟子顏回,吃著粗茶淡飯,住在陋巷裡,人們都覺得他太苦了,他卻絲毫不改變他快樂的精神狀態。孔子對顏回的評價是非常高的:“賢哉,回也!一簞食,一瓢飲,在陋巷。人不堪其憂,回也不改其樂。賢哉,回也!”

傳統的讀書人大多生活儉樸,若到全國眾多大學的不少老知識分子家去看一看,大家就會得到一個驚異的結論,原來他們的生活是那樣儉樸,簡直超出大家的想像。他們的成就和對國家民族的貢獻與他們的儉樸生活形成鮮明對比。女作家宗璞回憶他的父親大哲學家馮友蘭先生時說,馮老自奉極其簡約。從85歲到95歲,完成發海潮音作獅子吼的150萬字皇皇巨著《中國哲學史新編》時期,宗璞照顧他的生活。宗璞自己也是知識分子,不擅做家務,煮的飯菜不是鹹了就是糊了,朋友們都驚訝他們家飲食粗糙。但不管多難吃,馮先生都吃得津津有味,從不挑剔,也從沒有一句怨言。國學大師杜道生先生更是儉樸,一件中山服穿了40餘年,褲子補得疤上重疤,學校分的教授樓自願讓給別人,自己卻住中文系棄置的辦公室,睡的還是上個世紀50年代的上下鋪木板床。直到今天,家裡唯一的電器還是一盞電燈。先生的積蓄都拿來印各種聖賢經典,免費送人,以傳播文化。和這些為社會做出巨大貢獻而自奉如此節約的老學者比起來,當今這些只追求個人享受的年輕人,能不感到慚愧嗎?

……

書摘與插圖