症狀

(1)菊花白色鏽病 在葉上發生,起初在葉下表面產生小變色斑,然後隆起呈灰白色的膿皰狀物,漸漸變為淡褐色。葉正面則為淡黃色的斑點,嚴重時整葉可全是病斑,導致早期枯死。

菊花鏽病

菊花鏽病(2)菊花黑色鏽病 起初在葉下表面出現針頭大小的皰狀突起,有時也會在葉上表面發生。皰狀物破裂後散發出黑褐色粉狀孢子。嚴重感病的植株非常衰弱,大量落花,一般在寒冷地方發病多。

病原

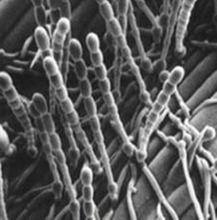

(1)菊花白色鏽病病菌 病原為掘柄鏽菌(Puccinia horiana P.Hem),屬冬孢菌綱、鏽菌目。冬孢子堆直徑2~5毫米,黃褐色。冬孢子長橢圓形,棍棒形以至紡錘形,黃褐色,大小為30~52×11~17微米;頂部圓形或尖突,雙細胞,分隔處微縊束;基部狹窄,表面平滑;頂壁厚5~13微米,柄無色至淡黃色,不脫落,長達50微米。

菊花白色鏽病

菊花白色鏽病(2)菊花黑色鏽病病菌 病原為菊柄鏽菌(Puccinia chrysanthemi Roze ),夏孢子堆多生於葉背,間或生於莖上,直徑1~2毫米,褐色;夏孢子球形或橢圓形,有刺,黃褐色,大小為30~37×25~32微米,壁厚2~3微米,有芽孔3個。冬孢子堆多生於葉背,也生於葉柄和莖上,直徑1~2毫米,裸生,深褐色至黑色。冬孢子倒卵形至橢圓形,栗褐色,大小38~55×23~32微米,有瘤,兩端圓形,雙胞,分隔處稍縊束,基部狹窄,平滑,頂壁厚5~7微米,柄無色或淡黃色,不脫落,長達90微米。

傳染途徑

菊花鏽病病毒在病殘體在病芽上越冬,翌年產生擔孢子,隨風雨傳播,進行初次侵染。

防治方法

1、加強檢疫 從外地或國外引進菊苗時,要防止病苗帶入,注意不要讓病菌向當地品種侵染。

2、人工防治 摘除病葉,拔去嚴重病株,燒毀。

3、藥劑防治 發病初期,在病斑未破病裂前,可用15%粉銹寧可濕性粉劑1500倍液,或40%敵唑酮可濕性粉劑4000倍液,或用50%硫懸浮劑200~300倍液,或2.5%敵力脫乳油4000倍液(隔20天1次),隔6~8天1次,連噴3次。