作品概況

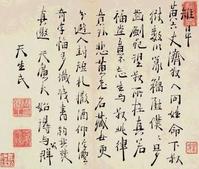

作品名稱:與某 周亮工

周亮工創作年代:清代

作者:周亮工

作品體裁:散文

作品出處:《賴古堂集》

作品原文

足下所注杜詩約本(1),一味求切求實,不事鉤深索隱(2)。仆每見譽人著書者,輒曰:“似郭注莊(3)。”盲人(4)緣此,遂欲與作者對壘。若足下此注,不過因世人不見老杜真面目,直以杜還杜(5)耳。但約本之名,不甚愜鄙意,欲更之曰《杜還》(6)。老杜被學者撏(7)剝殆盡,又被注者摘索無遺,不得不襤褸篳路(8),逃之無何有之鄉(9)。直遇足下姑得詠“生還偶然遂”(10)也。勿論自來詩文書畫,直當以筆還筆,墨還墨,而注古人者更當以古人還古人。得一“還”字,杜詩從此無事矣!

仆昨謂朱振公使君(11):“安得聚半歲糧,閉此君於深山老屋中,俾早成此書,使老杜‘直從巴峽穿巫峽’(12),使我輩從羌村鄰人後早作牆頭觀耶(13)?”振公亦為失笑。

作品注釋

(1)杜詩:指唐代杜甫的詩。約本:簡本。

周亮工書札

周亮工書札(2)鉤深索隱:本指探索隱秘。此處意為穿鑿附會,作繁瑣的考證。

(3)郭:指郭象。西晉哲學家,字子玄,好老莊之學。曾把向秀的《莊子注》述而廣之。然而評論者認為發揮過多,致離莊子本意。

(4)盲人:無知的人。

(5)以杜還杜:恢復杜甫的本來面目。

(6)《杜還》:作者所擬書名。

(7)撏(xián閒):取。

(8)襤褸篳路:襤褸,衣裳破舊;篳路,柴車。意為穿破衣,駕柴車。按此語本作“篳路襤褸”,出自《左傳·宣公十二年》:“篳路襤褸,以啟山林。”

(9)無何有之鄉:猶言烏托邦,不存在的地方。語出《莊子·逍遙遊》:“今子有大樹,患其無用,何不樹之於無何有之鄉,廣莫之野?”

(10)“生還偶然遂”:杜甫詩《羌村三首》:“世亂遭飄蕩,生還偶然遂。鄰人滿牆頭,感嘆亦歔欷。”

(11)朱振公:未詳。使君,古時對州郡長官的稱呼。明清時代用以稱知府。

(12)“直從巴峽穿巫峽”:杜甫詩《聞官軍收河南河北》:“即從巴峽穿巫峽,便下襄陽向洛陽。”

(13)使我輩句:從杜甫句中演化出來,見杜甫《羌村三首》。