概述

臨近空間

臨近空間臨近空間(NearSpace)是美軍對海拔20千米到100千米空間範圍的一個通用性稱謂,是一個學術概念,沒有國際公認的確切定義。美軍也有人稱之為“橫斷區”。中國學術界說的“亞太空”“超高空”“高高空”,也是指這一區域。

臨近空間,其下面是的空域人們通常稱為“天空”,是傳統航空器的主要活動空間;其上面的空域就是平常說的“太空”,是太空飛行器的運行空間。

臨近空間擁有著大氣平流層區域(指距地面18到55公里的空域)、大氣中間層區域(指距地面55到85公里的空域)和小部分增溫層區域(指距地面85到800公里的空域),縱跨非電離層和電離層(按大氣被電離的狀態,60公里以下為非電離層,60公里到1000公里為電離層),其絕大部分成分為均質大氣(90公里以下的大氣,上面的是非均質大氣)。應該是一塊非常重要和有利用價值的空域。

臨近空間作為科技與軍事套用的新空間,無論低動態還是高動態飛行器關鍵技術都在被迅速突破,尤其是美國不斷推出新型飛行器飛行演示。軍事專家們普遍認為,開發和利用臨近空間必將成為作戰能力新的增長點;特別是臨近空間飛行器加入陸、海、空、天信息網路系統後,必將對各國安全提出新的挑戰。

優勢

在臨近空間這一高度,傳統飛機遵循的空氣動力學和衛星遵循的軌道動力學均難以適用,而正是由於其空間環境獨特,使得近太空飛行器與飛機和衛星相比具有了得天獨厚的發展優勢。

與飛機相比,臨近太空飛行器持續時間以天為單位,最長可達一年以上,易於長期、不間斷地遂行各項任務,而幾乎沒有場地要求,所需人員保障少,後勤負擔小。由於臨近太空飛行器的飛行高度在傳統飛機之上,單個臨近平台可覆蓋面積大增,所以多平台組網後的覆蓋面積將遠大於傳統飛行器,且具有很強的隱身能力,不易被雷達、紅外和可見光探測設備發現與識別。即便能被探測到,20千米以上的飛行高度也會使飛機望塵莫及,其它傳統武器也很難對其構成威脅。

與衛星系統相比,簡易氣球、飛艇等臨近太空平台以氦氣為上升動力,因而造價低廉,可以重複使用,不需要昂貴的地面發射設備。同樣,由於臨近太空飛行器與目標的相對距離遠小於低軌衛星,且能長時間定點於目標上空,所以其空間優勢不言而喻。

飛行器

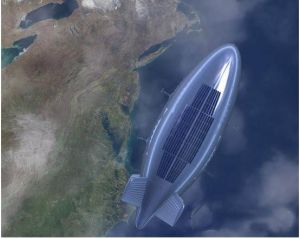

美軍正在開發的臨近空間飛行器,結構與飛艇類似。

美軍正在開發的臨近空間飛行器,結構與飛艇類似。臨近空間飛行器是指主要在臨近空間區域內飛行並完成特定任務的飛行器,而在臨近空間所跨越的3類大氣層(平流層、中間層、熱層)中各國在研的臨近空間飛行器,按照飛行速度大致可分為低動態飛行器(馬赫數小於1.0)和高動態飛行器(馬赫數大於1.0)兩大類型。

低動態臨近空間飛行器

低動態臨近空間飛行器主要包括:平流層飛艇、高空氣球、太陽能無人機等。它們具有懸空時間長、載荷能力大、飛行高度高、生存能力強等特點,能夠攜帶可見光、紅外、多光譜和超光譜、雷達等信息獲取載荷;可作為區域信息獲取手段,用於提升戰場信息感知能力,支援作戰行動;又可攜帶各種電子對抗載荷,實現戰場電磁壓制和電磁打擊,破壞敵方信息系統;還可攜帶通信及其他能源中繼載荷,用於野戰應急通信、通信中繼及能源中繼服務。

高動態臨近空間飛行器

高動態臨近空間飛行器主要包括:高超聲速巡航飛行器、亞軌道飛行器等。它們具有航速快、航距遠、機動能力高、生存能力強、可適載荷種類多等特點,具有遠程快速到達、高速精確打擊、可重複使用、遠程快速投送等優點;既可攜載核彈頭,替代彈道飛彈實施戰略威懾,又可選擇攜載遠程精確彈藥,作為“殺手鐧”手段,攻擊高價值或敏感目標,還可攜帶信息感測器,作為戰略快速偵察手段,對全球重要目標實施快速偵察。

套用前景

軍事套用

美軍計畫將大型輕質相控陣雷達集成到飛艇結構之中,研製一種可在21千米高空執行長期監視任務的平流層飛艇。

美軍計畫將大型輕質相控陣雷達集成到飛艇結構之中,研製一種可在21千米高空執行長期監視任務的平流層飛艇。臨近空間是“陸海空天電”五維一體化戰場的重要組成部分,是國家安全體系中的一個重要環節。臨近空間飛行器加入陸、海、空、天信息網路系統後,將進一步實現軍事信息獲取和利用手段的多元化、一體化,明顯提高國家安全體系的抗摧毀和抗干擾能力。

通信套用

臨近空間飛行器因此在區域情報蒐集、監視、偵察、通信中繼、導航和電子戰等方面具備獨特的優勢。臨近空間飛行器可對重點區域進行連續長時間監視和觀測,有助於對戰場進行準確評估;可作為電子干擾與對抗平台,對來襲飛機和飛彈等目標實施電子干擾及對抗,使其偏離航線或降低命中率;可作為無線通信中繼平台,提供超視距通信。

科學研究

美國研究成果

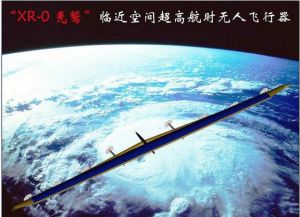

“禿鷲”臨近空間超高航時無人飛行器。

“禿鷲”臨近空間超高航時無人飛行器。2003年11月,美國空軍將未攜帶任何設備的“攀登者”釋放到30千米的高空進行初期試驗,並獲得成功。

2005年3月12日,美國Sanswire網路公司展示了其研製的“平流層衛星”樣機。

2005年,美國防部公布的《2005~2030年無人機系統路線圖》首次將臨近空間飛行器列入無人飛行器系統範疇:美國空軍舉行的“施里弗”空間戰計算機模擬演習首次引入了臨近空間飛行器的概念。

2006年初,美國空軍科學諮詢委員會發布題為《在臨近空間高度持久存在》的研究報告,對美國空軍近期(到2010年)、中期(到2020年)和遠期(2020年以後)發展臨近空間飛行器提出以下建議:包括RQ-4“全球鷹”在內的高空長航時無人機是美國空軍近期利用“臨近空間”的最佳選擇,平流層飛艇是一種有前景的選擇,但還需要等待有關技術取得進步後才具備可行性;自由浮空氣球在氣象探測領域套用廣泛,但軍事用途相對有限。

美國飛彈防禦局“高空飛艇”計畫進入原型艇製造與演示驗證階段,DARPA“集成感測器即是結構”項目進入關鍵技術攻關階段;美國陸軍“高空哨兵”平流層飛艇2005年11月實現有動力飛行;美國空軍進行“臨近空間機動飛行器”原型艇飛行試驗:美國空軍的自由氣球——“戰鬥天星”2005年演示驗證成功等。

中國研究

中國關於臨近空間的研究也在悄然起步。由軍事科學院軍隊建設研究部研究員張東江博士領銜承擔的“臨近空間飛行器發展法律問題研究”項目在北京通過鑑定,從而填補了中國臨近空間法律規範研究方面的空白。

十八大報告指出:“與時俱進加強軍事戰略指導,高度關注海洋、太空、網路空間安全”。臨近太空,是“空”與“天”的結合部,是連線“空”與“天”的紐帶,具有天基平台和空中平台無可比擬的優勢,成為一個空天一體的軍事競爭戰略空間。

法律管理

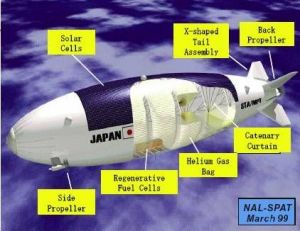

日本計畫發展的臨近空間飛艇平台

日本計畫發展的臨近空間飛艇平台雖然聯合國已經制定了《外層空間條約》等,但是外層空間和空氣空間的劃界問題一直沒有定論。而臨近空間作為空氣空間和外層空間中間一個新的細分層次,在法律上更是一片空白,亟待填補。或者說,“臨近空間”還僅是一個技術概念,而非一個法律概念。中國儘早展開臨近空間法律規範方面的研究,不僅有利於規範中國臨近空間飛行器的開發事業,而且有利於掌握將來制定臨近空間“國際遊戲規則”的話語權。

技術支持

材料與熱防護技術

高超聲速飛行器

高超聲速飛行器