背景介紹

肺炎鏈球菌有具多糖莢膜的致病菌S型細菌(smooth,因菌落外觀光滑)和非致病菌R型細菌(Rough,因菌落外觀粗糙)。細菌是否具有產生莢膜的能力以及產生莢膜的類型稱為“遺傳特性”。S型細菌經過突變可以產生R突變體,反之亦然,不過突變總是涉及丟失或獲得產生一個特定類型莢膜的能力。

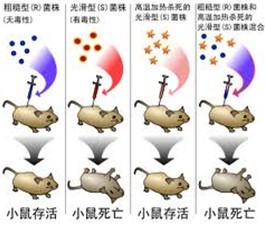

格里菲斯對肺炎球菌的致病情況做了研究。當他把熱處理的S細菌(III-S型)與活的R細菌(II-R型)的混合物注射到小鼠體中時,儘管這兩種細菌本身都不是致死的,但是小鼠還是死亡了。更重要的是,從注射了這類混合物而死亡的小鼠身上分離得到S型菌,是與加熱殺死的S細菌(III-S型)相同的類型,因此這些S細菌不可能是通過這些特定的R細菌突變而來的。

實驗過程

格里菲斯的實驗

格里菲斯以R型和S型菌株作為實驗材料進行遺傳物質的實驗,他將活的、無毒的RⅡ型(無莢膜,菌落粗糙型)肺炎雙球菌或加熱殺死的有毒的SⅢ型肺炎雙球菌注入小白鼠體內,結果小白鼠安然無恙;將活的、有毒的SⅢ型(有莢膜,菌落光滑型)肺炎雙球菌或將大量經加熱殺死的有毒的SⅢ型肺炎雙球菌和少量無毒、活的RⅡ型肺炎雙球菌混合後分別注射到小白鼠體 內,結果小白鼠患病死亡,並從小白鼠體內分離出活的SⅢ型菌。格里菲斯稱這一現象為轉化作用,實驗表明,SⅢ型死菌體內有一種物質能引起RⅡ型活菌轉化產生SⅢ型菌,這種轉化的物質(轉化因子)是什麼?格里菲斯對此並未做出回答。

埃弗雷等人的進一步實驗

1944年美國的埃弗雷(O.Avery)、麥克利奧特(C. Macleod)及麥克卡蒂(M.Mccarty)等人在格里菲斯工作的基礎上,對轉化的本質進行了深入的研究(體外轉化實驗)。他們從SⅢ型活菌體內提取DNA、RNA、蛋白質和莢膜多糖,將它們分別和 RⅡ型活菌混合均勻後注射人小白鼠體內,結果只有注射SⅢ型菌DNA和RⅡ型活菌的混合液的小白鼠才死亡,這是一部分 RⅡ型菌轉化產生有毒的、有莢膜的SⅢ型菌所致,並且它們的後代都是有毒、有莢膜的。

實驗結論

肺炎雙球菌的轉化實驗

肺炎雙球菌的轉化實驗 由此說明RNA、蛋白質和莢膜多糖均不引起轉化,而DNA卻能引起轉化。如果用DNA酶處理DNA後,則轉化作用喪失。

加熱溫度是60度

實質是S型的DNA或基因與R型活細菌DNA之間重組,使後者獲得了新的遺傳信息。

外源DNA分子一旦找到它的內源同源體,這兩個分子就可進行遺傳交換了。交換的結果是使外源DNA被整合,而使同源的內源DNA分子從R型細菌的DNA中排斥出去,從而產生由R型細菌變為S型細菌的遺傳轉化。

影響因素

1.供體細胞DNA濃度。濃度越高,轉化率越高。

2.兩種細菌的親緣關係。親緣關係越近,轉化越容易。

3.受體菌狀態。只有處於感受態細胞才能被轉化

實驗設計思路:設法將DNA與其他物質分開,單獨地、直接地研究它們各自不同的遺傳功能。

肺炎雙球菌轉化實驗的結論:加熱殺死的S菌中有一種“轉化因子”,能使R菌轉化為S菌,使小鼠死亡。

埃弗雷、麥克利奧特及麥克卡蒂等人的體外轉化實驗:證明DNA是遺傳物質,蛋白質不是遺傳物質。

特別提示:R型菌轉化成S型菌的原因是S型菌DNA與R型菌DNA實現重組,表現出S型菌的性狀,此變異屬於基因重組。