大友宗麟稱霸北九州,與島津義久、龍造寺隆信在九州三強鼎立。1578年8月12日,大友宗麟率兵四萬三千餘眾自豊後進入日向,另遣三萬大軍從肥後進入日向,一心占領日向。大友軍沿途破壞各地寺社,並忙於傳布基督教義,全軍毫無士氣。大友宗麟駐軍在務志賀,任命田原紹忍為總大將指揮全軍。大友軍以四萬五千人兵圍高城的島津軍,島津家久頑強抵抗下,大友軍久久無法攻下。這時島津義久親率兩萬五千人馳援,雙方於10月中旬在耳川附近布陣,準備決一死戰。11月10日,大友軍的老將齋藤鎮實等率軍強渡耳川,與島津軍激戰,卻遭到島津義弘、義久與高城方面出擊的家久軍之三面夾擊,終於不支兵敗,齋藤鎮實、田北鎮周、佐伯宗天、角隈石宗等人先後戰死,大友軍後隊聞訊而亂,此時數日大雨許多大友士兵被淹死,大友軍遂全軍崩潰,死者四千餘人,島津軍卻僅死亡一千人左右。大友宗麟在務志賀聽到耳川戰敗,全家族立刻往豊後逃跑。島津又與肥前的龍造寺氏聯合,大舉侵略大友的領地,大友一族終告衰落。

耳川之戰

又稱耳川合戰,爆發於1578年,大友宗麟和島津義久激戰於耳川一帶,大友軍大敗,並改寫九州戰國史。

全過程

大友軍南下

元龜3年(1572),島津的宿敵日向伊東家在木崎原合戰鬥中遭到慘敗,此後,原先占據日向大半國領土的伊凍義佑聲威不再,島津家平定日向只不過是時間為題。

天正5年(1577)12月,在內應福永丹波守的配合下,島津義弘引軍攻入伊東居城野尻,同時,島津義久一舉攻下伊東統治中心地帶。在此次山東攻略中,伊東方城池、要塞幾乎喪失了抵抗能力,非降即逃。無力支撐義佑逃離佐土原城,來到姻親大友家的所在的豐後國尋求援助。

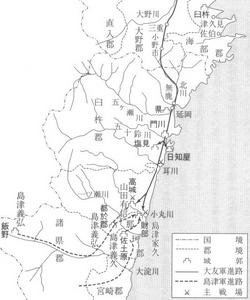

隨著伊東家勢力的瓦解,原本屬於大友家勢力圈的義土持家位代表的北日向諸侯紛紛向島津靠攏,於是,北九州霸主大友家與南九州霸主島津家的領土有了直接的接壤。 對此,大友方首先採取了行動。 天正6年(1578)3月,大友出兵討伐土持親成,侵入日向。大友軍於4月攻破;了土持家本城松尾城,並且攻下了潮見、日知屋、門川諸城,平定了耳川以北地區。

大友家對日向的侵攻,表面是土持家挑起事端,實際上是為了恢復伊東在日向的勢力,作為大友在島津正面的防波堤。在大友侵攻日向的同時,日向本國也爆發了以恢復伊東家舊領地為口號的義軍。此時,大友與北上的島津的直接對抗,不可避免地發生了。 日向侵攻軍本隊由日向南進,別動隊則出肥後口策應。大友軍主要是來自北九州五國的兵力,加上來自伊予的援兵,總計5、6萬人。出肥後口的別動隊是由志賀親孝、同鑒隆朽綱宗歷、一萬田鑒實率領的,由大野、直入兩郡的兵力以及豐後阿蘇、名和家的隨從部隊構成。宗麟則在日向延岡郊外的無鹿地方設立本營。無鹿不僅是軍事上的大本營,而且是宗麟妄圖建立基督教夢幻國家的根據地。大友軍剛剛安營紮寨,就派兵廢除了附近的寺社,著手建立基督教教會。 大友軍海陸並進,進入日向國,田原親賢入道紹忍擔任總司令官的本隊與宗麟及直屬親衛隊向宮崎平野進軍。其先鋒隊於9月26日渡過了耳川。

當“豐後勢於耳川渡河”的訊息於兩日後傳到鹿兒島的時候,島津負責鎮守耳川地區新領土北端的總大將是島津家久。這個時候,他手中用來對抗四萬大友軍兵力,可謂少之又少,只有區區數千人。在南岸嚴陣以待的島津家久旗下的小部隊多次擊破大友軍渡河部隊,頑強抵抗著大友軍的四萬餘部隊。而此時島津方防禦的根據地,就是新納院高城,城內只有很少的防守兵力,形勢十分緊迫。

日向國有很多自西向東的橫斷河流,而高城附近有大小十二條河流流過,是阻止北方入侵的天然要塞。但是大友軍到達高城附近的時候,正值枯水期,大友軍依靠舟橋和淺灘順利度過了阻礙的河流。前進到高城附近小丸川與切原川Y字型合流處東北的高地(カンカン原)。10月19日,大友軍完成了對高城的合圍,大有軍軍勢強盛,在都濃到名貫之間接連駐紮營寨,城東北的本陣、野首陣、松山陣為主力三陣,小丸川河原配置了小陣。先鋒佐伯宗天隊把守南口,北口則由田北鎮周的築後、筑前兵力把守。總大將田原紹忍、同親貫、吉弘鎮信、木付親慶、齋藤鎮實、臼杵鎮次、同統景指揮大友主力部隊,在切原川河畔與高城守軍對陣。

島津家在驅逐了伊東家以後,在原伊東的領地內,配置了親信家老殘餘防衛。佐土原城島津家久,高城山田有信,財部城川上忠智,都於郡城鎌田政近,內山城比志島國貞。其中高城的守軍在大友軍攻打過來的時候只有五百餘人。在合圍之前,原屯駐在佐土原城島津家久軍,日置忠充、吉利忠澄、鎌田政近、比志島國貞等部進入了高城,使守軍打到了三千人左右,堅守待援。

10月20日,豐軍進抵高城城下,在城下町防火焚燒民家。

高城始建於建武2年(1335),當時的島津家第4代島津忠宗的四男,島津時久由於從屬足利尊氏作戰有功,被封在日向新?#123;院地方,並且在此築城。從此改苗字為新納氏。在島津攻破伊東以後,山田有信作為此地的地頭入住高城。 高城的建築,利用了丘陵的天然險阻,本丸標高60-70米。在本丸東面,隔山谷相望的是二丸與三丸。整個山地遍布杉樹與竹林,山頂道路狹窄崎嶇,本丸則與都農、財部方面相眺望。城的北面,則是切原川與小丸川的交會處。整個城池利用天然要害,南、北、東三個方向都是60-70米的斷崖,只有西面是比較平緩的丘陵。島津在城西挖了七道壕溝用以防禦敵人進攻。高城的地形易守難攻。 大友軍與20日卯時,對高城發動總攻擊,並且攻落了外郭,守備兵退守本丸進行籠城戰。接連抵擋住了大友三次猛攻。大友雖然攻下了外郭,但是在島津軍的頑強抵抗下,也損失慘重。高城,出乎意料地難以攻下。於是大友方決定採取兵糧攻的方法,在外圍固守陣地,以期耗盡高城守軍的存糧,達到破城的目的。高城守軍的抵抗,使得大友軍本隊不得不暫時停止前進,為島津軍與大友軍決戰,爭取了時間。

大友在反攻日向的問題上,在家臣團中遭到強烈的反對。軍師角隅石宗、立花道雪、高橋紹運都強烈反對勞師遠征。在這三位重臣拒不參戰的情況下,宗麟與田原紹忍強行率軍出征。 持反對遠征態度,並且強烈反感基督教的豐後南郡眾,在出肥後口以後,進展緩慢。直到日向的島津軍佐土原城、財部城一線集結完畢的以後,仍然沒有能同本隊匯合,導致大友無法貫徹下一步戰略主張,大友本隊只得停留在高城一線。

當大友軍行動的訊息傳到身經多次惡戰的島津義久處時,面對統治著北九州五國的大友,義久仿佛失去了以往的畢生信念,陷入了深深的迷茫中。但是,當“高城被包圍”的訊息傳來以後,義久終於下定了救援高城,與大友決一死戰的決心。因為如果高城被突破,島津在大友絕對優勢兵力面前,將面臨無險可守的尷尬境地。島津面臨全體崩壞的危機感,使義久堅定了自己的信念。於是,義久向全領國發布了總動員另,要求只要能拿起武器的人,都要為了國家而戰鬥,命令中說“每人自行攜帶五日的糧米,務必在糧米耗盡以前與大友決一雌雄!”

終極動員令頒布以後,島津領內男女老幼紛紛拿起武器,自籌糧草,準備為了主家的自由而戰。據說幾日內,就動員了五萬人!

耳川激戰

島津義久在國內發布了大動員令,島津方可以投入的總兵力達到了五萬人,這是統領南九州三國以來動員的最大兵力,島津的存亡,就在這一戰了。10月25日,義久軍團從鹿兒島出發,海陸並進,11月2日到達日向佐土原城。同時,島津義弘從居城飯野城出發,同島津征久、伊集院忠棟、上井覺兼軍一同進駐財部城。

島津義久到達以後,佐土原城連日召開軍議,縝密討論與大友軍的作戰計畫。最終決定採取“釣り野伏せ”戰術。即,在包圍高城的大友方諸陣與名貫之間布置幾隊伏兵,想方設法使大友方諸陣發生混亂。從而使島津占據戰略主動。

11月10日夜,亥時,作戰的關鍵時刻到來了。戰前預先布置好任務的部隊先後出陣。本田親治、北鄉蔵人軍,率領的誘敵部隊率先出擊。與三百人的誘餌部隊配合作戰的,是本田、北鄉部的兩批、七百伏兵和肝付、新納、伊集院隊的第三批兩千伏兵。

黎明時分,主力部隊出陣。兵庫頭義弘與右馬頭以久率兵1萬8000在根白坂列陣。中河口方面則由左衛門太夫歲久、圖書守忠長率兵1萬3000布陣。北鄉眾(頭領是北鄉時久)的5000手勢在位於下游的川原口布陣。其餘一萬兵力守衛義久本陣。

11日正午,島津軍誘敵部隊攻擊了向名貫移動的一支豐後兵。敵軍派遣數百騎兵追擊。由於島津軍虛張聲勢,往來衝突,導致大友方面,位於野首、松山的陣地發生了混亂。

包圍高城的大友主力部隊的總司令田原紹忍缺乏號召力,大友諸將見兵力大優,往往不聽指揮,肆意行動。由於大友軍團內部缺乏協調,大友軍部隊被島津逐個誘處,包圍殲滅。 而後,大友勢開始出擊,往來誘敵的誘餌部隊開始退卻。大友的追兵遭到島津軍先前布置的三部伏兵的襲擊,導致各個部隊之間徹底失去聯絡。此時島津主力盡出,與被分散的大友部隊捉對廝殺,形成了亂戰局面。此時,大友本陣後方突然發生混亂,原來是高城守備兵佯裝出擊。本陣指揮官田原紹忍此時做出了一個愚蠢的決定——將本陣轉移,旁觀其他部隊與島津軍的戰鬥。

午後6時許,亂戰接近尾聲。島津攻破了大友方松山陣的圍牆,燒毀了番屋、物見等防禦設施,松山陣徹底崩潰。雖然島津方攻破了松山陣的勝利而告終,但是這並不是決定性勝利,因為大友軍主力依然健在。

11月12日未明,大友軍先鋒田北軍開始行動。駐守在都濃、名貫一線的兵力紛紛加入。以優勢兵力,分兩路橫渡高城川。

田北、佐伯兩支先鋒部隊一齊行動,隨後跟進的還有吉弘鎮信、木付親慶、齋藤鎮實、臼杵鎮次、同統景、吉綱鑑興、蒲池鑒盛等部隊。

與之相對應的,島津先鋒為本田親治、北鄉久盛,第二軍島津義弘、歲久。其後是島津義久本隊,左翼為島津以久、忠長。準備決一死戰的大友軍的攻擊異常猛烈,輕鬆地突破了島津前軍。此時島津軍與大友軍大約都有四萬人左右,兵力上難分伯仲。

大友軍先鋒佐伯惟教隊與田北鎮周隊隊島津的猛烈突擊,一瞬間就突破了島津在河岸上的第一道防線。本田親治、北鄉久盛戰死。大友軍趁勝橫渡小丸川。但是此時布陣在梁瀨的義弘、歲久軍向正在渡河的齊射鐵炮,同時左翼的以久、忠長軍勢從大友軍側翼包抄攻擊。一下子扭轉了戰況,大友方陷於被動守勢。大友軍先鋒部隊崩潰,田北、佐伯兩將戰死。毫無秩序的大友軍突然崩潰,占據主動的島津軍趁機將敵軍分割包圍。

河灘上的混戰從早8時持續到下午3時左右。期間,高城守軍在島津家久、山田有信的率領下,突襲大友本陣。至此,大友軍的指揮系統完全失控。河原上激戰的大友軍看到本陣崩潰,喪失了繼續戰鬥的意志。大友總指揮田原紹忍臨陣脫逃,大友方將兵開始逃跑,此時的全軍潰退已經不可收拾。尤其是松山陣下の脇與竹原山麓的逃兵,在敗逃過程中墜入深谷摔死者不計其數。

島津勢乘勝追擊,但是在途中的名貫原地方,遭到大友方曲田伯耆守、海江田主殿隊,兵300余頑強阻擊。加之傍晚下起了雨,11月的天氣寒冷異常,於是島津暫時停止了攻擊。 13日,島津勢渡過耳川,準備收復北日向諸城。由於在前一天的作戰中,大友方損失了兩萬餘人,以及吉岡鑒興、田北鎮周、佐伯宗天、臼杵鎮次、木村親慶等勇將,加之士卒饑寒交迫,士氣低落,自然不是士氣旺盛的島津軍的對手。大友勢一觸即潰。

耳川戰役大友損兵折將,士卒傷亡兩萬餘。島津則徹底消除了攻打肥後的後顧之憂。不僅如此,此戰還導致九州其他六州反大友勢力的蜂起。九州最強大的勢力,大友家頃刻間遭到毀滅性打擊,世人稱之為“國崩”。

意義及影響

大友氏因為此戰,失去了直臣佐伯宗天、田北鎮周、築後國人蒲池鑒盛等多數重臣和幕下有力武將以及兵力。更令到後來在大友支配地內的秋月種實(筑前國)反抗和龍造寺隆信(肥前國)謀反,引起國內有很多有力國人離反,大大削弱了勢力和領國。而且此戰後,立花道雪彈劾擔任軍監的志賀親守。島津氏在一連串戰爭後,在九州內已經再沒有敵人能阻止,確立在九州南部(薩摩、大隅、日向)的支配。島津氏在這次大勝利後,令到失去大友氏為後盾的球磨相良氏降伏,肥後阿蘇氏和肥前龍造寺氏在後來的“沖田畷之戰”戰敗,九州內的國人們漸漸投向島津方。島津氏更開始侵攻大友氏的本據地豐後,一度迫向大友氏首府。但是因為宗麟的邀請而導致豐臣秀吉介入,於是無可奈何地撤退,遂向秀吉表示恭順。