基本情況

該協會每年的評比結果由其成員投票產生,首輪投票該協會64名成員通過郵寄選票的方式都能參加,但第二輪和第三輪只有親自到紐約Sardi餐廳投票現場的成員才算數。

美國國家影評人協會獎

美國國家影評人協會獎自誕生之日起美國國家影評人協會與奧斯卡有五次“最佳影片”吻合,分別是1977年的《安妮·霍爾》、1992年的《不可饒恕》、1993年的《辛德勒的名單》、2004年的《百萬美元寶貝》和2010年的《拆彈部隊》。

獲獎名單

2004年第38屆

最佳影片:《美國榮耀》

最佳導演:克林特·伊斯特伍德《神秘之河》

最佳編劇:沙里·斯普林格·博爾曼、羅伯特·帕西尼《美國榮耀》

最佳男演員:比爾·默里,《迷失東京》

最佳女演員:查理茲·塞隆,《女魔頭》

最佳女配角:派翠西亞·克拉克森,《心靈驛站》、《四月碎片》

最佳男配角:彼得·薩森加德,《欲蓋彌彰》

最佳外語片:《沒有過去的人》

最佳紀錄片:《成為或擁有》

2010年第44屆

最佳影片:《拆彈部隊》

最佳導演:凱薩琳·畢格羅《拆彈部隊》

最佳男主角:傑里米·雷納《拆彈部隊》

最佳女主角:尤蘭達·莫洛《塞拉菲娜》

最佳男配角:克里斯托弗·沃爾茲《無恥混蛋》、保羅·施奈德《閃亮的星》

最佳女配角:莫妮克《珍愛》

最佳劇本:科恩兄弟《嚴肅的人》

最佳外語片:《夏日時光》(法國)

最佳紀錄片:《阿格尼斯的海灘》

最佳攝影:克里斯蒂安·貝格爾《白絲帶》

最佳造型設計:納爾森·洛瑞《了不起的狐狸爸爸》

2011年第45屆

最佳影片:《社交網路》61分

第二名:《卡洛斯》29分

第三名:《冬天的骨頭》18分

最佳導演:大衛·芬奇《社交網路》66分

第二名:奧利維耶 ·阿薩亞斯《卡洛斯》 36分

第三名:羅曼 ·波蘭斯基《影子寫手》 29分

最佳男主角:傑西·艾森伯格《社交網路》 30分

第二名:科林 ·費斯《國王的演講》 29分

第三名:埃德加 ·拉米雷茲《卡洛斯》 29分

最佳女主角:喬凡娜·梅索茲毆諾《征服》 33分

第二名:安妮特 ·貝寧《孩子們都很好》 28分

第三名:萊絲利 ·曼維爾《又一年》 27分

最佳男配角:傑弗里·拉什《國王的演講》 33分

第二名:克里斯蒂安 ·貝爾《鬥士》 32分

第三名:傑瑞米 ·雷納《城中大盜》 30分

最佳女配角:奧利維亞·威廉士《影子寫手》 37分

第二名:艾米 ·亞當斯《鬥士》 28分

第三名(並列):梅麗莎 ·里奧《鬥士》 23分、傑基 ·韋佛《動物王國》 23分

最佳劇本:艾倫·索金《社交網路》 73分

第二名:大衛 ·塞德勒《國王的演講》 25分

第三名:羅伯特 ·哈里斯、羅曼 ·波蘭斯基《影子寫手》 19分

最佳外語片:《卡洛斯》(法國)31分

第二名:《預言者》法國22分

第三名:《白色物質》法國16分

最佳紀錄片:《監守自盜》 25分

第二名:《從禮品店出發》 21分

第三名:《歸途列車》15分

最佳攝影:《大地驚雷》31分

第二名:《黑天鵝》27分

第三名:《在某處》

2012年第46屆

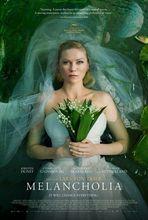

最佳影片:《憂鬱症》 29分

第二名:《生命之樹》 28分

第三名:《一次別離》 20分

最佳導演:泰倫斯·馬力克《生命之樹》 31分

第二名:馬丁·斯科塞斯《雨果》 29分

第三名:拉斯·馮·提爾《憂鬱症》 23分

最佳男演員:布拉德·皮特《點球成金》 35分

第二名:加里·奧德曼 《鍋匠,裁縫,士兵,間諜講》 22分

第三名:讓·杜雅爾丹《藝術家》 19分

最佳女演員:克爾斯滕·鄧斯特《憂鬱症》 39分

第二名:尹靜姬《詩》 25分

第三名:梅麗爾·斯特里普《鐵娘子》 20分

最佳男配角:艾伯特·布魯克斯《亡命駕駛》 38分

第二名:克里斯托弗·普盧默《初學者》 24分

第三名:帕頓·奧斯瓦爾特《脫線女王》 19分

最佳女配角:傑西卡·查斯坦 《生命之樹》/《給我庇護》/《幫助》 30分

第二名:Jeannie Berlin 《瑪格麗特》 19分

第三名: 謝琳·伍德蕾《後人》 17分

最佳劇本:《一次別離》阿斯哈·法哈蒂 39分

第二名:《點球成金》斯蒂文·澤里安/阿倫·索爾金 22分

第三名:《午夜巴黎》 伍迪·艾倫 16分

最佳攝影:《生命之樹》 艾曼努爾·盧貝茲基 76分

第二名:《憂鬱症》 Manuel Alberto Claro 41分

第三名:《雨果》羅伯特·理察森 33分

最佳外語片:《一次別離》阿斯哈·法哈蒂 67分

第二名:《秘境裡斯本》 拉烏·魯茲 28分

第三名:《勒阿弗爾質》 阿基·考里斯馬基 22分

最佳紀錄片:《被遺忘的夢的洞穴》 沃納·赫爾佐格 35分

第二名:《阻斷者》 史蒂夫·詹姆斯 26分

第三名:《凝望深淵》 沃納·赫爾佐格 18分

最佳實驗電影獎:肯·雅各布斯

2013年第47屆

最佳影片

1.《愛》28分

2. 《大師》25分

3. 《刺殺本 ·拉登》18分

最佳導演

1.麥可·哈內克《愛》27分

2.凱薩琳·畢格羅《刺殺本 ·拉登》24分

2.保羅·托馬斯·安德森《大師》 24分

最佳男主角

1.丹尼爾·戴·劉易斯《林肯》59分

2.丹尼斯·拉維特《神聖車行》49分

2.喬奎因·菲尼克斯《大師》 49分

最佳女主角

1.艾曼紐·麗娃《愛》 50分

2.詹妮弗·勞倫斯《烏雲背後的幸福線》42分

3.傑西卡·查斯坦《刺殺本 ·拉登》32分

最佳男配角

1.馬修·麥康納《魔力邁克》、《伯尼》27分

2.湯米·李·瓊斯《林肯》22分

3.菲利普·塞莫爾·霍夫曼《大師》19分

最佳女配角

1.艾米·亞當斯《大師》34分

2.莎莉·菲爾德《林肯》23分

3.安妮·海瑟威《悲慘世界》13分

最佳紀錄片

1.《守門人》 53分

2. 《這不是一部電影》 45分

3. 《尋找小糖人》 23分

最佳電影劇本

1. 《林肯》 59分

2. 《大師》27分

3. 《烏雲背後的幸福線》19分

最佳攝影

1. 《大師》60分

2. 《007大破天幕殺機》30分

3. 《刺殺本·拉登》21分

2014年第48屆

最佳影片:《 醉鄉民謠 》23分

第二名:《美國騙局》17分

第三名:《為奴十二年》16分

最佳導演: 科恩兄弟 《 醉鄉民謠 》 25分

第二名:阿方索 ·夸隆《地心引力》18分

第三名:史蒂夫 ·麥奎因《為奴十二年》 15分

最佳男主角: 奧斯卡·伊薩克《 醉鄉民謠 》28分

第二名:切瓦特 ·埃加福特《為奴十二年》19分

第三名:羅伯特 ·雷德福《一無所有》13分

最佳女主角: 凱特·布蘭切特 《 藍色茉莉 》57分

第二名:阿黛爾·艾克阿切波洛斯《阿黛爾的生活》36分

第三名:朱莉 ·德爾佩《愛在午夜降臨前》26分

最佳男配角: 詹姆斯·弗蘭科 《 春假 》24分

第二名:傑拉德 ·萊托《達拉斯買家俱樂部》20分

第三名:巴克哈德 ·阿布迪《菲利浦船長》14分

最佳女配角: 詹妮弗·勞倫斯 《 美國騙局 》54分

第二名:盧皮塔 ·奈揚厄《為奴十二年》38分

第三名(並列):薩莉 ·霍金斯《藍色茉莉》18分、蕾雅·賽杜《阿黛爾的生活》 18分

最佳劇本: 朱莉·德爾佩 、 伊桑·霍克 、理察·林克雷特《 愛在午夜降臨前 》 29分

第二名:科恩兄弟《醉鄉民謠》 26分

第三名:大衛 ·O ·拉塞爾、艾里克 ·辛格《美國騙局》18分

最佳攝影:《 醉鄉民謠 》28分

第二名:《地球引力》26分

第三名:《內布拉斯加》17分

最佳紀錄片(並列):《殺戮演繹》20分、《在伯克利》20分

第三名:《利維坦》18分

最佳外語片:《 阿黛爾的生活 》(法國)27分

第二名:《天注定》(中國)21分

第三名:《絕美之城》(義大利)15分

尚未在美國上映的最佳影片:蔡明亮《郊遊》和《藏起你的笑臉》

2015年第49屆

最佳電影:《再見語言》25分

第二名:《少年時代》24分

第三名:《鳥人》&《透納先生》10分

最佳導演:理察·林克萊特(《少年時代》) 36分

第二名:讓-呂克·戈達爾(《再見語言》) 17分

第三名:邁克·李(《透納先生》) 12分

最佳男演員:蒂莫西·斯波(《透納先生》) 31分

第二名:湯姆·哈迪(《洛克》) 10分

第三名:拉爾夫·費因斯(《布達佩斯大飯店》)&華金·菲尼克斯(《性本惡》) 9分

最佳女演員:瑪麗昂·歌迪亞(《移民》《兩天一夜》)80分

第二名:朱麗安·摩爾(《依然愛麗絲》) 35分

第三名:斯嘉麗·詹森(《超體》《皮囊之下》) 21分

最佳男配角:J·K·西蒙斯(《爆裂鼓手》)24分

第二名:馬克·魯法洛(《狐狸獵手》) 21分

第三名:愛德華·諾頓(《鳥人》) 16分

最佳女配角:帕特麗夏·阿奎特(《少年時代》) 26分

第二名:阿伽塔·庫雷斯扎(《修女艾達》) 18分

第三名:蕾妮·羅素(《夜行者》) 9分

最佳紀錄片:《第四公民》56分

第二名:《國家美術館》19分

第三名:《夜宿人》17分

最佳劇本:韋斯·安德森(《布達佩斯大飯店》) 24分

第二名(並列):亞利桑德羅·岡薩雷斯·伊納里圖、尼可拉斯·迦科波恩、Alexander Dinelaris、阿曼多·波(《鳥人》) &保羅·托馬斯·安德森(《性本惡》) 15分

最佳攝影:迪克·蒲波(《透納先生》) 33分

第二名:戴瑞斯·康吉(《移民》) 27分

第三名:Fabrice Aragno(《再見語言》) 9分

電影遺產獎

Ron Magliozzi & Peter Williamson (當代藝術博物館)

Ron Hutchinson(the Vitaphone Project)

2016年第50屆

最佳影片:《聚焦》

最佳劇本:《聚焦》

最佳導演:托德·海因斯《卡蘿爾》

最佳男演員:麥可·B·喬丹《奎迪》

最佳女演員:夏洛特·蘭普林 《45周年》

最佳男配角:馬克·里朗斯《間諜之橋》

最佳女配角:克里斯汀·斯圖爾特《錫爾斯瑪利亞》

最佳攝影:愛德華·拉奇曼《卡蘿爾》

最佳外語片:《廷巴克圖》

最佳非劇情片:《艾米》

2017年第51屆

最佳影片獎:《月光男孩》

第二名:《海邊的曼徹斯特》、《愛樂之城》

最佳男主角:卡西·阿弗萊克 《海邊的曼徹斯特》

第二名:丹澤爾·華盛頓《藩籬》

亞當·德里弗《帕特森》

最佳女主角:伊莎貝爾·於佩爾《她》、《將來的事》

第二名:安妮特·貝寧《二十世紀女人》

桑德拉·惠勒《托尼·厄德曼》

最佳男配角:馬赫沙拉·阿里《月光男孩》

第二名:傑夫·布里吉斯《赴湯蹈火》

麥可·珊農《夜行動物》

最佳女配角:米歇爾·威廉士 《海邊的曼徹斯特》

第二名:莉莉·格萊斯頓《某種女人》

娜奧米·哈里斯《月光男孩》

最佳導演:巴里·傑金斯 《月光男孩》

第二名:達米恩·查澤雷《愛樂之城》

肯尼斯·羅納根《海邊的曼徹斯特》

最佳劇本:肯尼斯·羅納根《海邊的曼徹斯特》

第二名:巴里·傑金斯《月光男孩》泰勒·謝里丹 《赴湯蹈火》

最佳攝影:詹姆斯·萊克斯頓《月光男孩》

第二名:林努斯·桑德格倫《愛樂之城》

羅德里格·普列托《沉默》

最佳外語片:《托尼·厄德曼》

第二名:《小姐》、《她》、《將來的事》

電影傳承獎:《非裔美國人電影先鋒》

2018年第52屆

最佳影片

《伯德小姐》

第二名

《逃出絕命鎮》

最佳導演

格蕾塔·葛韋格《伯德小姐》

第二名

喬丹·皮爾《逃出絕命鎮》

最佳男主角

丹尼爾·卡盧亞《逃出絕命鎮》

第二名

丹尼爾·戴-劉易斯《霓裳魅影》

最佳女主角

莎莉·霍金斯《水之形》&《莫娣》

第二名

西爾莎·羅南《伯德小姐》

最佳男配角

威廉·達福《佛羅里達樂園》

第二名

麥可·斯圖巴《請以你的名字呼喚我》&《水之形》&《華盛頓郵報》

最佳女配角

勞里·梅特卡夫《伯德小姐》

第二名

萊絲利·曼維爾《霓裳魅影》

最佳攝影

羅傑·迪金斯《銀翼殺手2049》

第二名

霍伊特·范·霍特瑪《敦刻爾克》

最佳劇本

格蕾塔·葛韋格《伯德小姐》

第二名

喬丹·皮爾《逃出絕命鎮》

最佳外語片

《畢業會考》

第二名

《臉龐,村莊》

最佳非虛構電影

《臉龐,村莊》

第二名

《紐約公立圖書館》

最佳實驗電影

《祝你好運》導演Ben Russell

2019年第53屆

最佳影片:《騎士》

第二名:《羅馬》、《燃燒》

最佳導演:阿方索·卡隆《羅馬》

第二名:李滄東《燃燒》、趙婷《騎士》

最佳男主角:伊桑·霍克《第一歸正會》

第二名:威廉·達福《永恆之門》、本·福斯特《不留痕跡》、約翰·C·賴利《希斯特斯兄弟》《斯坦和奧利》

最佳女主角:奧利維婭·科爾曼《寵兒》

第二名:雷吉娜·豪爾《支持女孩們》、梅麗莎·麥卡錫《你能原諒我嗎?》

最佳男配角:史蒂文·元《燃燒》

第二名:理察·E·格蘭特《你能原諒我嗎?》、布萊恩·泰瑞·亨利《假若比爾街能夠講話》《蜘蛛俠:平行宇宙》

最佳女配角:雷吉娜·金《假若比爾街能夠講話》

第二名:伊莉莎白·德比奇《寡婦劫案》、艾瑪·斯通《寵兒》

最佳劇本:《史達林之死》

第二名: 《你能原諒我嗎?》、《寵兒》

最佳攝影:阿方索·卡隆《羅馬》

第二名: 《假若比爾街能夠講話》、《冷戰》

最佳外語片:《羅馬》

第二名:《冷戰》、《燃燒》、《小偷家族》

最佳紀錄片:《滑板少年》

第二名:《逃避者》、《奇異恩典》

評選情況

美國國家影評人協會每年的評比結果由其成員投票產生,每位成員選出他們心目中前三名的影片或影人,第一名積3分,第二名積2分,第三名積1分;評比的時候得分高的排在前面,如果得分相同,則得票多的影片勝出。有時一輪投票就有影片直接勝出,但更多的時候要進行3輪投票才能選出最後的贏家。

自誕生之日起美國國家影評人協會與奧斯卡只有五次“最佳影片”吻合,分別是1977年的《安妮·霍爾》(Annie Hall)、1992年的《殺無赦》(Unforgiven)、1993年的《辛德勒的名單》(Schindler's List)、2004年的《百萬寶貝》(Million Dollar Baby)和2010年的《拆彈部隊》(The Hurt Locker)。