簡介

人體經絡與穴位的科學(以下作者:宋繼明、杜元偉)

現代經絡發展簡史

近代經絡創新簡史表

進入20世紀90年代,我國又先後進行了“八五(1992-96年)”和“九五(1997-98年)”兩個國家級經絡攀登計畫項目,研究從現象逐漸深入到本質,課題圍繞著循經感傳的機理、經脈臟腑相關和經脈線的理化特性三個方面展開,形成了若干個假說:

1996年鄧宇等“分形分維的經絡形態及解剖結構”(非間隙經絡,細胞充填的非管經絡) "自身調節-體液調節-神經調節"大統一的分形經絡

1996年張聲閎“間隙維”經絡 (出錯)

1995

· 神經論:認為循經感傳是神經元之間興奮傳遞的結果。1995年?

· 體液論:認為中醫經絡中的氣血指人體中的各種體液,經絡是體液運行的通道,體液運動刺激神經產生循經感傳。

· 能量論:認為經絡是某種物理能量與信息的傳輸渠道。

孟競璧(同位素示蹤)

1985年,法國de Vernejoul P同位素示蹤顯像方法;另外,法國Niboyet 對皮膚電研究

1984年,謝浩然,人體經絡間隙結構解剖觀察

1984年,匈牙利Eore用二氧化碳測定儀研究經絡。

1980年張保真等採用的肉眼實地觀察鋪片及血管灌注法

1978年孟昭威的經絡第三平衡系統

1972年汪桐提出經絡的實質是二重反射假說

20世紀70年代日本學者本山博用液晶薄膜法觀察,循經感傳線上的溫度變化

1970年,法國J.Borsarello使用紅外熱像方法進行經絡研究。

1956年Nogierop對中國耳針穴點陣圖譜及作用的研究等,

1955年,中谷一雄等“良導絡之研究”成果,笹川“良導點”,“良導絡”

1952年,藤田六郎提出了關於經絡的假說

1950年,日本長濱善夫報導了循經感傳現象。

現代氣概念的原始創新簡史

現代氣概念的原始創新英雄

1996年,鄧宇等:氣是流動著的“‘信息-能量-物質’混合統一體”。既是“‘物質-能量-信息’混合體”統一物。“‘信息、能量、物質’混合統一體”,物質、能量、信息’混合統一體”中醫氣的本質。

李德新:氣是物質與功能的統一說

1962年,危北海:,‘氣的兩義說’。

羅石標:在六十年代初期‘氣的功能說’(1962年)。

秦伯未:五十年代末期‘氣的物質說’1959年?。

氣是統一場說

黃坤儀等:人體氣場說

李梢等:氣與熵流說

吳邦惠:氣的序參量說

分析

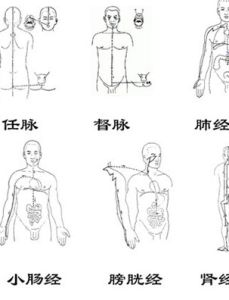

一、經絡系統——不同層次的特定間隙

筆者在《關於氣的生理學思考》中己闡明如下結論。即,氣是人體內的液體系統,營氣是血漿,衛氣是液晶態組織液。那么,運行液晶態組織液的通道就是經絡一一一不同層次的特定間隙。古人眾多的結論也都證明經絡系統是一種間隙結構。《靈樞·本藏篇》中說,“衛氣者,所以溫分肉、充皮膚、肥腠理、司開合者也”。《素問·經脈》中說,“經脈十二者,伏行分肉之間,”《索問·痹論》說:“衛氣,循皮膚之中,分肉之間,熏十盲膜,散於胸腹”。不言而喻,“分肉”“腠理”等諸多的描述,就是今天術語中的間隙。經絡依大小可分勺孫脈、絡脈、經脈。一般地說,孫脈多指細胞間隙,絡脈多指大的細胞團塊及組織之間的間隙,經脈多指大的器官(主要是肌肉)的間隙。就象江河的大流向幹流匯集一佯,由孫脈、絡脈、經脈依次匯流。《靈樞·癰疽》說:“……血和則脈先滿溢,乃注於絡脈,絡脈皆盈,乃注於經脈。”首句是指由血漿向組織液的滲透,後句則是由絡脈向經脈,也就是由組織間隙到器官間隙的匯流。

《靈樞·經水》有雲,“若夫八尺之士,皮膚在此,外可度量切循而得之,其死可解剖而視之。”為什麼現在無論是活體解剖還是屍體解剖。都找不到經絡呢?主要是由於觀念的誤差。有人認為,纖絡是一種象血管一樣的管道。而事實上它是一種通道,不具備規則的形態學特點,循著細胞之間、組織之間、器官之間的間隙,忽而深淺、時而上下,倘遇入的空間,便“聚水成泊”棗這便是穴位廠。缺乏這樣的觀點,即使是鑽到了經絡裡面,也不知道它是什麼。經絡的存在依賴於氣的運行。“有氣則開,無氣則合。”古人把經絡比作河流,實際上指的是“地下河”,不是地上河,更不是具有規則邊界的“人工河”。它通常無固定的界限(有人說以筋膜為界,這並不準確),邊界呈開放性而非封閉性,凍膠態與液晶態的分界,就是模糊的邊界。透視到功夫深的師傅的經絡亮且粗,就是液晶化程度高的緣故。而病人患處呈黑色,則是液晶態受阻復為凍膠態,運行不暢而過多積累代謝產物所致。液晶態與周圍實物及凍膠態的物理化學特性存在較大差異,所以,採用現代手段,如電、熱、聲、光、同位素示蹤等測試,發現經絡是寬約一毫米的低阻抗、電敏感、高振動的多功能線。

經絡的氣循環不同於血液循環,它除了和血液循環具有同等重要的意義外,還具有獨到的作用。血液循環是由血管心臟構成的遍布全身的管道系統,結構上具有封閉性(否則,血便外溢了)由它完成人和外界的交換,吸人氧和養料並排出代謝產物。而人體內部的溝通,如兩細胞問的直接交換,血液循環就無能為力了,這就象鐵路並不能完成社會各部門問的直接溝通一樣。這只能通過氣循環棗循著兩細胞間的間隙,由液晶態組織液,直接地、輕而易舉地完成這交換。它的意義在於更大可能地溝通了人體內部機體。血液循環的動力來自於心臟的搏動,所以,心臟停止了跳動,血液循環也就停止了。氣循環則不然,只要肢體還沒有徹底乾枯,有一定的液性,就存在它的循環。因此,截肢的肢體,仍有經絡存在。據此,植物雖然沒有血液循環,但有液體系統,仍有氣循環,有經絡存在。如香蕉5條,哈密瓜10一12條。這也體現了生命的物質統一性。

二、穴位一一特定間隙的較大空間

透視到的穴位是經絡線上的白色圓點,小的如綠豆,大的如蠶斗。有的呈開放性,電波般地接收或發放外氣。因人而異因穴而異。結構上無固定的邊界和規則的形態學特點,下面重點談幾個主要大穴。

1.上丹田一一腦室系統

體察得知,它位於頭部的中心,即山根穴後,大小腦五官之間。功力深者,可見滲透到較大空間。真氣流入上丹田,迅速擴散,緊接著濺起金光閃閃的浪花,就象海浪撞擊礁石一樣,一浪打一浪,光彩奪目,生機活潑。解剖而言,上丹田就是腦室系統,主要是側腦室和第三腦室。其內的液體就是腦脊液,它是液體系統的另一種形式,和組織液互相滲透,在中醫常稱為腦髓。體察到此處的真氣循環過程和腦脊液循環相同,不再贅述。並且還發現,從尾椎流出一股粗細如毛線的乳白色真氣經小腹進入下丹田。這點,望解剖家予以證實。

2.下丹田

體察知,它的空間較大,上自肚臍下自恥骨聯合處,有6個氣室,直徑總約10厘米。其形與鵝蛋相似,它的中心位於臍下三分,是全身真氣的供應站。解剖而言,它在腹壁上,而不在腹腔中。(有人講是膀胱直腸膈,這是非常錯誤的)。腹膜以外,皮下脂肪層以內,主要為腹直肌、斜肌、深筋膜、淺筋膜各部分問的較大間隙。這些部分之間通過類似乳膠薄膜一樣的筋膜連線,透明柔軟而富有彈性。體察發現,這些筋膜隨著呼吸的節奏而變化。吸則縮小,呼則開大,正是古語說的,“吸則閉,呼則開”。

三、經絡系統成因的猜想

經絡是特定的間隙。人體器官以上的間隙也應有數以萬計,為何只存在十數條主要經絡並且大致都人人如此呢?筆者認為,這是宇宙全息的體現。人生活在宇宙中,人的形態結構便是字宙全息的投影,是宇宙“超巨系統”的“終端顯示器”。主要大經的路線可能是太陽系天體活動在人體的全息投影。天體的磁力引力規律性的空間變化,感應地使凍膠態的組織液規律性地出現了相對穩定的運動路線。“宇宙按她自身的形象塑造了人”。經絡系統是人體內部空間與外部空問的統一。具體說來,太陽對應於任督二脈,月亮對應於帶脈,肝經、心經、脾經、肺經、腎經分別按照五行隸屬關係對應於木、火、土、金、水五大行星。其它的還不是很明確。

現代中醫基礎理論的革命

氣概念的革命:

氣="信息,能量,物質"流

氣是流動著的"信息,能量,物質"混合統一體(1996年)

是"信息,能量,物質"混合流統一體.

經絡觀念的革命:1996年

分形經絡解剖結構,粗糙,非管,不平滑,細胞充填的"自身調節-體液-神經調節"的"細胞群(細胞社會學)"經絡.

陰陽概念的現代化 1998年

陰陽的現代定義;陰陽分形集,陰陽分形維數,陰陽五行分形集

五行概念現代化科學化

五行分形集,五行分數維數

藏象分形五系統

心繫統,肝系統,脾系統,肺系統,腎系統

中醫哲學觀的新發現

第三中醫哲學觀:"相似觀(分形觀)".

(第二中醫哲學觀--辯證觀

第一哲學觀---整體觀)

中醫分形集

陰陽分形集,五行分形集,經絡分形維數