概念

隨著產業規模及結構升級,各種生產要素包括資本、技術、勞動力等必然耍從農業向製造業過渡,迸而再向服務業轉移。而服務的擴大達到了一定的規模和程度,即一國的服務業在國民生產總值中的產值和就業人口中的比例均超過50%以上並不斷增加,就表明該國迸大了經濟服務化階段。

機遇與挑戰

經濟服務化趨勢下商業銀行的業務機會

現代服務業發展從而經濟服務化趨勢的演進將使銀行業面臨難得的業務機會。從淺層次上看,服務行業涉及業務鏈長,為銀行挖掘、培育潛在客戶提供了機會,為銀行拓展新的業務空間,推進中間業務發展、促進產品創新和整體服務水平的提高提供了新的動力。把握經濟服務化趨勢的銀行無疑將在新一輪的競爭中搶得業務先機。

從深層次分析,上海經濟服務化趨勢對商業銀行可能具有戰略意義。製造業和服務業產值在上海GDP中的比重,15年前是7:3,現在是5:5,而15年或更短時間後,這一比例可能將完全顛倒而成為3:7(上海中心城區目前這一比例已經實現)。在這之前,國內銀行業的業務重心一直在生產性企業上,那么,當經濟服務化趨勢日益明顯時,商業銀行的戰略方向和業務重心是不是也應作相應調整呢?服務經濟的發展無疑為國內銀行的業務轉型提供了戰略機會。

服務經濟的金融需求特徵及其挑戰

經濟服務化趨勢對國內銀行業的金融服務同時也提出了挑戰。這種挑戰緣自服務經濟的金融需求特徵對商業銀行的傳統經營方式、服務領域和經營理念構成了挑戰並提出了全新的要求。這種挑戰體現在:①產品和服務的無形性加大了商業銀行風險評估和控制的難度。這種無形既體現在其產品、服務,也體現在其利潤來源:作為高附加值產業其利潤來源更多地來自其知識性、技術性,更多地體現在信息、渠道、技術、知識等無形的東西上。②服務業的新興性為銀行提供切合客戶需要的金融服務方案提出了挑戰。原因在於,作為新興產業,商業銀行對服務經濟的主體-現代服務業缺乏深入的了解,包括其運行模式、流程、金融需求、風險點及其相應的風險把握。③融資需求的弱化、金融需求的多樣化為銀行產品和服務創新提出了挑戰。需求多樣化大大削弱了國內商業銀行的傳統強項:信貸業務優勢,使得銀行傳統的產品和服務模式越來越難以滿足其需求。④服務業需求個性化和服務專業化為銀行服務提出了更高要求。服務業需求的個性化要求銀行提供更多度身定製的產品和服務,同時它對於銀行服務的質量要求更高,如結算的速度、便利程度等,還可能涉及全國及至全球的結算網路,對於網路化、電子化要求極大提高。此時滿足服務業的金融需求不僅涉及一家分行,還需要遍布全國甚至全球的網路支持,對銀行一體化、網路化、電子化經營提出了更高要求。

服務經濟對國內商業銀行的上述挑戰揭示了一個核心問題:國內銀行尚未建立與服務經濟相配套的產品與服務體系。目前國內銀行的金融產品服務體系主要還是以生產性企業為對象的。對於生產性企業,我國銀行已經建立了相對完善的服務與支撐體系,包括提供的產品、對企業的風險評價與控制等。而相比對生產性企業的產品與服務,我們對於服務業的配套服務要弱得多。我們對於服務業的配套產品和服務,目前尚停留在零星的、自發的階段,只是根據既有的對生產性企業的產品與服務的基礎上進行一定程度的修補。具體體現在我們目前尚存在很多與經濟服務化趨勢要求不相適應的地方:對於服務業特別是新興服務業具體行業的運作模式、金融需求尚缺乏了解,從而對新興服務業缺乏風險評估與控制的有效方法和手段,沒有建立與之相適應的企業評價體系、風險控制體系等。簡言之,我們尚沒有建立與服務經濟相配套的金融產品與服務體系。

中國經濟服務化趨勢

開始趨勢顯現

經濟服務化是國際上已經出現的發展現實,並有其歷史必然性。我國是開發中國家,經濟發展在整體上處於工業化階段,80年代以來服務業發展較快、第三產業在GDP中的比重有較大上升,由80年代初的20%左右上升至2004年的34%,勞動力占比也由13%上升至31%。然而總體來看,第三產業的增長速度仍低於工業,在國民經濟中的比重仍較低。從整個上看,我國尚處於工業化階段,工業仍是國民經濟的主導部門。

然而在中國整體處於工業化階段的同時,東部沿海發達地區服務經濟發展迅速,經濟服務化趨勢已經開始顯現並進一步擴散。在沿海發達地區特別是其中的中心城市,產業結構開始出現從工業中心向服務業中心的轉變。上海、北京、廣州等城市的第三產業在GDP中的比重都已接近或超過50%,經濟活動中心正在從以工業為主向以第三產業為主轉變。而且從長遠看,這種趨向正在進一步擴散。

上海的經濟服務化趨勢

以上海為代表的東部沿海發達城市在經濟服務化方面走在了前列,並且代表了中國經濟的發展方向。不失一般性,我們以上海為例對這一趨勢進行分析。

1、歷史:過去15年中上海服務業保持了高速增長

上海服務業在過去15年中的發展已經充分展示了上海的經濟服務化趨勢。自進入1990年代以來上海第三產業的發展開始加速,特別是90年代後半期其增速更是遠遠高出其它產業的增長。其結果是服務業增加值在上海GDP中的比重,由90年代初的30%最高增至2002年的51%,並且一直維持在50%左右的水平。

2、現在:上海服務業站上了一個新的發展起點

從產業發展規律、城市發展經驗和上海所處的階段來看,上海即將進入服務業加速發展期。國際經驗表明:服務業加速發展期一般發生在一個國家的整體經濟由中低收入水平向中上等收入水平轉化的時期,今後15-20年,上海經濟發展正處於類似的階段。

上海發展現代服務業同時面臨全球第三次產業轉移浪潮的有利機遇。目前全球範圍內的第三次產業轉移浪潮正在進行中,第三次產業轉移浪潮同時也是已開發國家服務業轉移的過程。近幾年來,經濟全球化已經進入了一個新的發展階段,其顯著特徵之一,就是以美國為代表的已開發國家的知識型服務產業(包括技術性服務、軟體開發、晶片設計、建築設計、數據錄入、金融分析及各類研發性工作等)開始出現成規模地向具有智力人才優勢的開發中國家轉移的新浪潮。這一產業轉移浪潮為上海服務經濟的發展提供了難得的機會。

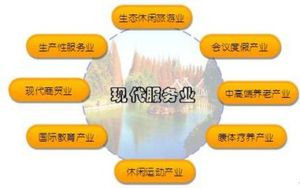

上海優先發展現代服務業發展規劃的確立為上海服務經濟的發展提供了新的動力。上海十一五規劃明確提出了形成以服務經濟為主的產業結構的目標。優先發展現代服務業,儘快形成服務經濟為主的產業結構,增強上海城市的國際競爭力,已成為上海的重要任務,明確寫入了《上海加速發展現代服務業實施綱要》。

產業結構逐步確立

結合已開發國家城市的先行經驗,從城市發展與服務業的發展關係,以及前述我們對上海現代服務業發展的分析來看,上海現代服務業將迎來一個新的發展高潮,而目前正處於新一輪加速發展的起步階段。上海“經濟服務化”特徵將日益突出,2010年上海中心城區80%以上的增加值將由服務業所創造;與優先發展先進制造業的戰略思路一致,實現製造業與服務業結合的生產性服務業將取得突破性發展;金融、物流、航運、信息服務、專業服務等將成為上海現代服務業的重點領域。市區三帶十九區2將形成鮮明的服務業聚集區並形成強有力的集聚效應,而大浦東地區3無疑將構建上海現代服務業的制高點。種種跡象表明,上海將迎來新一輪的服務業大發展時期,接下來若干年上海服務業的發展速度,可能會出乎大多數人的意料。

上海經濟發展所顯示的服務化趨勢,將是未來中國經濟發展的必然趨勢。

商業銀行業務策略

充分認識經濟服務化趨勢下的銀行戰略機會

種種跡象表明,上海將迎來現代服務業的大發展時期,服務經濟的發展可能是商業銀行的戰略性機會。現代服務業的發展代表了上海產業發展的一個方向,也暗示了商業銀行公司業務轉型的一個方向,即銀行重心由融資功能轉向更多的服務功能,由主要針對生產性企業以信貸支持為主的服務模式向面向生產性企業和服務型企業提供包括信貸支持的更多的綜合性的金融服務模式轉變。現代服務業的發展不僅影響我們現有的服務模式,並將全面影響我們的經營理念。另外,銀行本身就是現代服務業的一員。未來上海現代服務業的巨大的發展空間同時也表示銀行業也面臨較好的發展機會,存在巨大的發展潛力和空間。

經濟服務化趨勢對商業銀行的啟示在於:銀行的戰略方向和業務重心必須適應經濟服務化的趨勢和方向。

建立與服務經濟相配套的產品與服務體系

經濟服務化趨勢下商業銀行的核心問題是建立與服務經濟相適應的金融產品與服務體系。

1、與服務經濟相配套的產品與服務體系的主要內容

建立與服務經濟配套的產品與服務體系要回答的三個問題是:一是哪些是我們所應重點關注的潛力行業?如何把握其中的業務機會?二是如何深入了解服務經濟的主體-現代服務業及企業的運行模式、財務運營特點、資金流動規律和金融需求?三是對於現代服務業,我們能夠提供哪些適合服務業金融需求的產品和服務?如何提供?如何控制其風險?

因此,與服務經濟相配套的銀行產品、服務體系應包括以下內容:

一是加強對服務業重點行業和區域的關注和研究,動態了解、跟蹤服務業重點行業與新興服務行業運行模式、業務流程、金融需求的機制。

二是針對服務業的運行模式和業務流程,建立對其進行風險評價與風險控制的機制。

三是針對服務業的運行模式、業務流程、金融需求,對現有金融產品與服務進行整合或創新,提供適應行業特點與其需求的產品和服務的機制。

2、建立配套產品與服務體系的有效突破口

(1)關注重點行業與區域。對服務業的研究與推進不可能全線挺進,而應選擇重點行業與區域。以上海為例,應重點關注在未來若干年有可能大發展、蘊涵較大業務機會的現代服務業重點行業進行重點研究,包括:未來幾年可能爆發性發展的物流行業、金融同業及金融市場業務、具有較大增值鏈的總部經濟等。而重點區域則是包括浦東新區和南匯臨港的大浦東地區,以及市區“二橫一縱”集聚帶和聚集區。

(2)通過試點增進了解。對於服務業企業,重點研究其運行模式、業務流程、財務運營特點及資金流動規律、金融服務的個性化專業化要求等。為了實現對重點潛在行業的突破,建議:①可以在若干各分行層面(如上海、北京)上嘗試選擇重點行業的典型企業進行試點,通過試點加深對新興行業運行模式、金融需求的了解,積累服務經驗。②學習與借鑑國外銀行的成功做法。對我們來說是新興事物的服務經濟,國外銀行已經建立了相對成熟和完善的配套服務體系,採取“拿來”的策略可取得事半功倍的效果。③在分行層面上建立與服務業重點行業的穩定聯繫制度,定期深入調查研究,及時掌握經營狀況、設立重點行業企業檔案,建立項目儲備。通過加強研究,試點了解,制訂符合行業個性化要求的產品和服務方案,完善對重點行業的信貸評估、信貸制度,風險控制方法,建立適應其個性化要求的其他銀行產品和服務。對於服務業一般行業企業,通過研究,制訂適合服務業行業一般性的產品和服務方案。

(3)制訂重點行業配套金融服務方案。在加強研究和了解的基礎上,分別為各個重點行業(如包括物流、金融、總部經濟等)設計整套的金融服務方案。需要特別指出的是,在產品和服務設計、風險評估和控制等方面,生產性企業和服務業性企業有一些共通點,但存在更多明顯的差異。在產品/服務設計以及風險評估中,必須體現這種差異性。這就是建立適應服務業企業特點、個性化要求的服務體系和風險評估與控制體系。如果將製造型企業和服務型企業混為一談,套用現行統一的標準,其結果不是無法有效拓展業務,就是無法有效控制風險。

3、建立配套產品與服務體系需重點解決的問題

除了上述內容外,建立現代服務業配套服務體系還需重點解決幾個問題,包括新產品創新機制、電子化建設、總分行溝通與協調機制等。現代服務業的金融服務更凸顯了銀行產品創新機制的重要性,建立和完善銀行業的創新管理機制刻不容緩。它同時要求銀行業的電子化系統除了具體快捷方便、功能完備等特徵外,還必須適應現代服務業多樣化、個性化和專業化的要求,甚至與企業的財務系統實現“無縫”銜接。另外,建立現代服務業的配套體系,必須進一步加強總行與分行之間的溝通與協調,特別是在大集中系統上線後,涉及系統開發與完善、新產品開發等,將更多依賴總行層面。上述三點中,電子化建設和產品創新機制是核心和關鍵。

註:

1三大集聚帶構成上海現代服務業的“金三角”,包括黃浦江現代服務業集聚帶、蘇州河現代服務業集聚帶、以延安路-世紀大道為軸線的上海商務走廊。19大聚集區則包括市區12個各具特色的現代服務業集聚區和郊區7個以生產型服務業為特徵的現代服務業集聚區。

2 “大浦東地區”泛指由浦東新區和南匯臨港地區構成的地區。