解讀

巧智是投機者的源泉,鑽空心思,巧利名目,變著花樣的吸取利益,實際上對社會的發展起著非常不利的因素;當社會越分別仁義與不仁不義時,昭示著社會的墮落,分化越來越嚴重;杜絕投機倒把,淡化利益的追求,也就沒有滋生盜賊的因素了。老子從思想,物質,生活三個層面,構化出一個理想國,並且為國君開示了三條方針“艱苦樸素,無私奉獻,絕學無憂”。所以也就有了偉大的,民風純樸的毛時代。

這一章,老子提出絕這個棄那個,還是在講去掉分別心,不著於相。簡單生活,簡單做事。快樂也就變得簡單了。絕學應該是指的第十八章的,巧智之學,和社會上的複雜現像,所學皆是助分別心熾盛,不如不學。他並沒有全盤否認掉,大家什麼也不要學,他也推崇學習,見第十五章,'古之善為道者'。學到這裡,也能多多少少的看懂,歷史上的 梵書事件了。儒家修身之學並不屬於巧智之類,儒學修養達到一定的境界,與道相溶也是自然而然的事。這一章是為國君開示的,還須要真抓實幹的國君來相應。

釋意

世間若沒有聖與凡的分別,沒有智巧與拙笨的分別,人民得到的利益多於分化社會的百倍以上。

世間若沒有仁與不仁的分別,沒有義與不義的分別,人民會從自然根本上釋放出凝聚力,親和力。

世間若沒有投機行為,沒有利益多少的分別,根本上不會有盜賊這種職業。

此三言,以文字尚不能表達出真實的利害關係,

從另一個方面總結為:艱苦樸素,無私奉獻,絕學無憂 。

絕學無憂通俗說

就是原始人思想簡單最快樂 從現在觀點看,是一種逃避社會的方法,不足可取。

仁者見仁的解法,如果按我所解,人之所以憂,只因知道的太多,很多東西都是這樣,不去尋根至底的探究,知道的少,所需要擔心的事兒就少。上面人的觀點明顯斷章取義。我個人感覺這是老子寫作習慣問題,是倒過來說明一個問題。比如前面所說“絕巧棄利,盜賊無有!”這並不能說老子叫大家不要做東西做得那么好。而老子想說的是盜賊有的原因是因為物有“巧”有“利”。而人之憂,皆因學而至---奇米

出處

出自《老子》第二十章,絕學無憂的意思是:與文化學問斷絕,才能免於憂患。

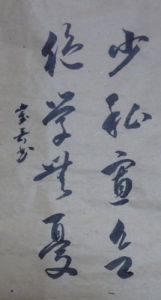

原文

絕學無憂。唯之與阿,相去幾何?善之與惡,相去若何?人之所畏,不可不畏,荒兮,其未央哉!眾人熙熙,如享太牢,如春登台。我獨泊兮,其未兆,如嬰兒之未孩;傫傫兮,若無所歸。眾人皆有餘,而我獨若遺。我愚人之心也哉,沌沌兮。俗人昭昭,我獨昏昏;俗人察察,我獨悶悶。澹兮,其若海;飂兮,若無止。眾人皆有以,而我獨頑似鄙。我獨異於人,而貴食母。

譯文

與文化學問斷絕,才能免於憂患。應諾與斥阿,都是一種聲音,起初只有恭慢之分,能有多少差別?可是其發展,後來則有善惡之別,這相差應該有多大?人們所怕的罪惡,我也不能不怕,這從遠古以來已如此,這風氣還不知何時方休!眾人的生活是那樣的其樂陶陶,好像參加盛典,多么的欣喜激動,好像春和景明之時登臨亭台,多么的暢意。只有我,淡漠處事,無動於衷,像未開口笑的嬰兒一樣無知無識;疲勞啊,竟似無處可歸。眾人都有多餘的東西,而我單單好像什麼也不足。我真是愚人的心智啊,混混沌沌。一般人是那么明辨事理啊,我卻糊裡糊塗;一般人是那樣看事清明,我卻頭腦很昧。何等的平靜啊,像無邊的大海;瀟灑的像飄風啊,無處可以系拴我。眾人皆有其用,而我單單不開化,好像太低級。我獨自與人不一樣,而看重得到了“道”。

題解

這一章是老子的人生論,也是充滿哲理的諷刺詩。“絕學無憂”,意思是不要跟學當時走紅的顯學,以免擾攘天下。在老子看來,從“唯”與“阿”的小差別發展到“善”與“惡”的大對立,都是擾攘的結果,人們害怕這控制不住的發展,我也不能不害怕。遺憾的是,此風未休,眾人仍在鼓譟,獨我淡泊寧靜,成世外遺人。所舉“眾人熙熙”、“眾人皆有餘”、“眾人皆有以”三組人,與我對比,都是反話。最後點出自己看重的與俗人看重的過眼煙雲不同,自己貴得“道”,從而表明獨立的價值觀。

真正意思

有人說“絕學無憂”的真正意思是:把學問做透了,就不會再有憂慮不決的事情了。因為其中“絕”在古代是個動詞,有把...做透的意思。但我認為不然,人常說吾生也有涯,而道亦無涯,以有涯逐無涯,殆矣。這裡很顯然可以看出在道家思想里大道無窮無盡知識生生不息,哪裡是人力能窮盡的呢?而且學問做透也明顯和下文人皆如何而我如何的說法不一,所以我認為還是解釋為不學功利之學,不學機巧心機,保持本性的純良為正解。

出處

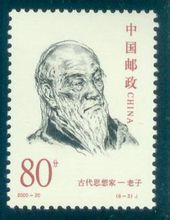

老子像

老子像《道德經》,又稱《道德真經》、《老子》、《五千言》、《老子五千文》,是中國古代先秦諸子分家前的一部著作,為其時諸子所共仰,傳說是春秋時期的老子(即李耳,河南鹿邑人)所撰寫,是道家哲學思想的重要來源。道德經分上下兩篇,原文上篇《德經》、下篇《道經》,不分章,後改為《道經》37章在前,第38章之後為《德經》,並分為81章。是中國歷史上首部完整的哲學著作。

《道德經》到了公元前206年-公元200年,被奉為道教經典,所以有學者認為《道德經》被分為八十一章有明顯的道教的九九歸一的思想,在內容的分割上未免牽強。但道德經前三十七章講道,後四十四章言德,簡單說來,道是體,德是用,二者不能等同。至清代魏源首次破此慣例而分《道德經》為六十八章,相對保持了每章的完整性。