概述

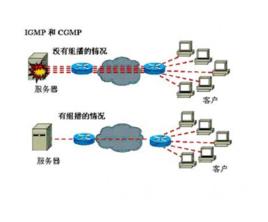

組播協定與現在廣泛使用的單播協定的不同之處在於,一個主機用單播協定向n個主機傳送相同的數據時,傳送主機需要分別向n個主機傳送,共傳送n次。一個主機用組播協定向n個主機傳送相同的數據時,只要傳送1次,其數據由網路中的路由器和交換機逐級進行複製並傳送給各個接收方,這樣既節省伺服器資源也節省網路主幹的頻寬資源。

與廣播協定相比,只有組播接收方向路由器發出請求後,網路路由器才複製一份數據給接收方,從而節省接收方的頻寬。而廣播方式無論接收方是否需要,網路設備都將所有廣播信息向所有設備傳送,從而大量占據接收方的接入頻寬。

組播歷史

在1980年代初史丹福大學的一位博士生叫Steve Deering,在為其導師David Cheriton工作,設計一種叫做Vsystem的分散式作業系統。此作業系統允許一台計算機使用MAC層組播向在本地Ethernet段的一組其他計算機傳遞信息。

隨著工作的擴展組播必須跨越路由器,所以必須將組播擴展到OSI模型的第三層,此歷史重任落到了Steve Deering身上,他總結了組播路由的通信協定基礎,並最終在1991年12月發表的博士論文中進行了詳細的闡述。

優勢

組播協定的優勢在於當需要將大量相同的數據傳輸到不通主機時:

1.能節省傳送數據的主機的系統資源和頻寬;

2.組播是有選擇地複製給又要求的主機;

3.組播可以穿越公網廣泛傳播,而廣播則只能在區域網路或專門的廣播網內部傳播;

4. 組播能節省網路主幹的頻寬。

缺點

與單播協定相比,組播沒有補包機制,因為組播採用的是UTP的傳輸方式,並且不是針對一個接受者,所以無法有針對的進行補包。所以直接組播協定傳輸的數據是不可靠的。

組成

組播協定主要包括組管理協定(IGMP)和組播路由協定(密集模式協定(如DVMRP,PIM-DM)、稀疏模式協定(如PIM-SM,CBT) 和鏈路狀態協定(MOSPF))。

* 組管理協定IGMP

主機使用IGMP通知子網組播路由器,希望加入組播組;路由器使用IGMP查詢本地子網中是否有屬於某個組播組的主機。

* 加入組播組

當某個主機加入某一個組播組時,它通過“成員資格報告”訊息通知它所在的IP子網的組播路由器,同時將自己的IP模組做相應的準備, 以便開始接收來自該組播組傳來的數據。如果這台主機是它所在的IP子網中第一台加入該組播組的主機, 通過路由信息的交換,組播路由器加入組播分布樹。

* 退出組播組

在IGMP v1中,當主機離開某一個組播組時,它將自行退出。組播路由器定時(如120秒) 使用“成員資格查詢” 訊息向IP子網中的所有主機的組地址(224.0.0.1)查詢,如果某一組播組在IP子網中已經沒有任何成員, 那么組播路由器在確認這一事件後, 將不再在子網中轉發該組播組的數據。與此同時,通過路由信息交換, 從特定的組播組分布樹中刪除相應的組播路由器。 這種不通知任何人而悄悄離開的方法, 使得組播路由器知道IP子網中已經沒有任何成員的事件延時了一段時間,所以在IGMP v2.0中,當每一個主機離開某一個組播組時, 需要通知子網組播路由器,組播路由器立即向IP子網中的所有組播組詢問,從而減少了系統處理停止組播的延時。

* 組播路由協定

要想在一個實際網路中實現組播數據包的轉發,必須在各個互連設備上運行可互操作的組播路由協定。 組播路由協定可分為三類:密集模式協定(如DVMRP,PIM-DM)、稀疏模式協定(如PIM-SM,CBT) 和鏈路狀態協定(MOSPF),下面分別介紹各個協定的工作原理。

* 距離向量組播路由協定(Distance Vector Multicast Routing Protocol:DVMRP)

DVMRP由單播路由協定RIP擴展而來,兩者都使用距離向量算法得到網路的拓撲信息,不同之處在於RIP根據路由表前向轉發數據, 而DVMRP則是基於RPF。為了使新加入的組播成員能及時收到組播數據,DVMPR採用定時傳送數據包給所有的LAN的方法, 然而這種方法導致大量路由控制數據包的擴散,這部分開銷限制了網路規模的擴大。另一方面,DVMRP使用跳數作為計量尺度, 其上限為32跳,這對網路規模也是一個限制。目前提出了分層DVMRP,即對組播網路劃分區域, 在區域內的組播可以按照任何協定進行,而對於跨區域的組播則由邊界路由器在DVMRP協定下進行,這樣可大大減少路由開銷 。

* 開放式組播最短路徑優先協定(Multicast Open Shortest Path First:MOSPF)