編輯推薦

了解大師如何經歷生命的歡欣、艱難和危機。

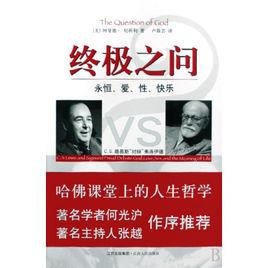

C.S.路易斯

克利夫·史戴普·路易斯(CliveStaplesLewis,1898-1963),常稱C.S.路易斯或魯益師,是愛爾蘭裔英國知名作家及神學家。少年時背離基督教信仰,又在將近33歲時成為真正的基督徒。他以《納尼亞傳奇》而聞名於世.並著有《天路回歸》、《地獄來鴻》、《返璞歸真》、《四種愛》等膾炙人口的作品。時至今日,他的作品每年還在繼續吸引著成千上萬新的讀者。他和妻子喬伊的愛情故事被改編成感動無數人的電影《影子大地》。

弗洛伊德

西格蒙德·弗洛伊德(sigmundFreua,1856-1939),奧地利精神病醫師,精神分析學派的創始人。他創立了以潛意識為基本內容的精神分析理論,提出了自戀、生和死的本能及本我、自我、超我的人格三分結構論等重要理論,使精神分析成為了解人類動機和人格的重要方法。他在生命的最後16年與口腔癌作鬥爭,堅持工作。在納粹分子的脅迫下,1938年被迫離開維也納去倫敦。1939年在倫敦死於癌症。主要著作有:《夢的解析》、《日常生活心理病理學》、《精神分析引論》、《弗洛伊德自傳》等。

內容簡介

《終極之問:永恆、愛、性、快樂》一書中,作者巧妙糅合的“會談”,弗洛伊德和C.S.路易斯的論點第一次比肩而立,正面交鋒一一關於良知、快樂、性、愛、痛苦、死亡、造物者……針對這些生命中的重大問題,雙方給出了在當代最具有影響力又互相衝突的回答,展示了一直以來人類對終極意義的矛盾欲求,以及耐人尋味的掙扎與探索。

作者尼科利,二十五年來鑽研兩位大師的論著及私人信函,並以此在哈佛大學開課,對比兩人的世界觀,遂成《終極之問:永恆、愛、性、快樂》。美國公共電視網PBS根據哈佛大學這一課程改編製作了同名紀錄片。弗洛伊德和C.S.路易斯,是20世紀閃耀的人類群星中璀璨奪目的兩位文化大師。他們的思想,代表了有關人類幸福本質的兩種截然不同的觀點。

作者簡介

阿曼德·尼科利,哈佛大學暨麻薩諸塞州總醫院精神科臨床副教授。缺乏家庭溫暖對兒童和青年人情緒發展的影響,是他研究和臨床工作的主要方向。他是《哈佛精神病學手冊》(第三版,1999)編輯和撰稿人之一。關於“路易斯與弗洛伊德”的課程,他在哈佛已經開講25年以上。作為精神病醫師,為美國新英格蘭愛國者橄欖球隊服務15年。他也為政府機構、企業社團、專業運動員提供顧問服務。

目錄

何光滬序——在世界上,誰能快樂?

張越序——為什麼需要“終極之問”?

前言

第一部分人應當有信仰嗎?

第一章兩位主角——弗洛伊德與C.S.路易斯的生平

第二章造物者——宇宙中可有神的存在?

第三章良知——宇宙中存在道德律嗎?

第四章峰迴路轉——哪一條路通向真?

第二部分人應當怎樣活著?

第五章快樂——生命中最大的歡樂之源是什麼?

第六章性——追求享樂是唯一的目的?

第七章愛——所有的愛都是性的升華?

第八章痛苦——人生的苦難如何解決?

第九章死亡——死亡是我們的命數嗎?

後記

參考書目

附錄一美國公共電視網PBS同名紀錄片

附錄二C.S.路易斯傳記電影《影子大地》賞析

附錄三《人生觀的故事》中有關《終極之問》的章節

·查看全部>>

前言

在被當下中國社會視為純真與夢想的上個世紀八十年代,無神論者奧地利心理學家弗洛伊德進入了中國人的思想視野,風行一時,影響至今不絕。實際上,他的學說極大地影響了我們的生活,不僅在西方,而且在東方。

而近年來,C.S.路易斯的重要作品如《四種愛》、《卿卿如晤》、《如此基督教》(又譯作《返璞歸真》)、《痛苦的奧秘》、《納尼亞傳奇》系列(包括美國好萊塢改編的同名電影)等陸續被譯介引入,同樣引發讀者持續的觀賞閱讀興趣。路易斯是英國著名作家及神學家,是上個世紀深具影響力的倡導從理性認知信仰的學者。

這兩位影響當代人類思想的大人物曾經遭遇相似的人生困境,在“終極”問題上(見本書目錄)曾經近乎一致,後來卻又截然相反。哈佛大學暨麻薩諸塞州總醫院心理科臨床副教授阿曼德·尼科利,敏銳地發現並深入研究了這種奇妙的戲劇性,也因此成就了本書的前身——他在哈佛大學著名的熱門課程——“終極之問”(TheQuestionofGod)。