迪林傑並非不知道自己是在以卵擊石。“吃這碗飯的人是用借來的時間活命。我已經看出來,我剩下的時間不多了。”他在一次短暫的入獄期間說,“我希望死個痛快,轟轟烈烈。自然,最好是以槍戰作結束。我會贏得一些時間,可是早晚會有個警察開槍打中我。只要砰的一聲,約翰就不復存在了。”

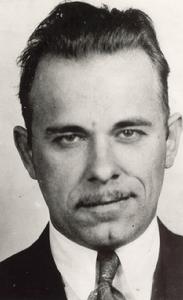

迪林傑在1934年5月做了整容,修直了鼻樑,剪細了眉毛。他把深棕色的頭髮染成了黑色,又留了一撮小鬍子。他還用酸燒自己的指尖,以便把指紋弄模糊。迪林傑對自己的易容術感到很有信心,當年夏天,他儘管正受到全國通緝,卻公開居住在芝加哥北區,並且搭上了一個名叫波利·漢米爾頓的26歲的女招待,她是個離了婚的女人,前夫是印地安納州加利市的警察。漢米爾頓以為迪林傑的名字真地叫吉米·勞倫斯,但是她的房東,一個名叫安娜·薩奇的42歲的羅馬尼亞女人,卻很快就察覺到迪林傑的真實身份。薩奇因為在美國開妓院,正面臨著被驅逐出境的前景。因此,她到警察那裡告發了迪林傑,以便買個好,能夠留在美國。

1934年7月22日,根據薩奇的告密,16個聯邦探員埋伏在林肯北大道的拜爾格拉夫電影院周圍。迪林傑顯然打算在第二天動身前往墨西哥。這一天是奇熱的一天,氣溫超過100華氏度。晚上8點30分,探員們看見迪林傑與漢米爾頓和薩奇走進了電影院,他身穿白色的綢襯衫,配上灰色的領帶,下面是灰色的法蘭絨褲子,頭上是白色的草帽。上映的電影是《曼哈頓鬧劇》。這是一部警匪片,由威廉·鮑威爾主演,克拉克·蓋博則在影片裡被送上了電椅。兩個小時後,探員們又看見迪林傑等三個人走出電影院的前門。當探員們靠近,想逮捕他的時候,迪林傑躥向一條小街,並從腰裡拔出一把口徑38毫米(0.38英寸,38毫米那叫炮)的手槍。但是他還沒來得及開槍,就被三發子彈打中了,其中兩發打在胸上,一發打進後脖子,又從右眼下面鑽了出來。短短几分鐘之後,迪林傑斷了氣。

有兩個過路的婦女被槍打中了腿,但迪林傑的兩個女伴卻跑回了公寓。人們後來流傳說,在迪林傑一夥人走出電影院的時候,有個神秘的“紅衣女郎”以拉出手絹為號指認了迪林傑。他們指的是漢米爾頓,但她那天穿的衣服其實是桔黃色,而且告密的不是她。

迪林傑被送往醫院,而一些人則擁到拜爾格拉夫電影院外面,把手中的報紙或手絹沾滿他流在人行道上的血,以便留下個紀念。醫院拒絕接受迪林傑,因為他已經死了。探員們因此將他的屍體擺在醫院外的草坪上,等驗屍官的汽車來拉走。

迪林傑和最富傳奇色彩的匪徒一樣,在他死後有些人堅持說,擺在草坪上的那具屍體,即在那個炎熱的夜晚走出拜爾格拉夫電影院被槍打死的人,並不是迪林傑。人們說,迪林傑的易容術瞞過了聯邦探員,而這些探員在殺錯人後感到太丟人現眼,不願承認自己的錯誤。如果真是這樣,對於安娜·薩奇來說真是傷口上撒鹽,因為她在1938年到底還是被驅逐出境了。