概論

古人認為:“精氣”是萬物本根。後人稱為精氣學說。 精氣學說,又稱“元氣論 ”,或“氣一元論 ”,是研究精氣(氣、元氣)的內涵及其運動規律,並用以闡釋宇宙萬物形成本原和發展變化的一種哲學理論。

書籍

書籍產生於先秦,戰國後期稷(ji)下(古地名,在今山東臨淄縣北)道家提出“宇宙的本源即精氣,宇宙萬物都是由精氣產生的,精氣是一種極微細的構成萬物的物質元素。”

成熟並廣泛地研究和運用於戰國末期至秦漢。經過後世賢哲的不斷充實和發展,成為對中國傳統文化影響頗為深刻的哲學理論。

它濫觴於先秦時期,兩漢時被“元氣說”同化。由於先秦至兩漢正值中醫學理論體系的奠基時期,故此時盛行的精氣學說必然對中醫學理論體系的建立有著深刻的影響。 精氣學說

精氣學說

管子認為:“凡物之精,此則為生。下生五穀,上為列星;流於天地之間,謂之鬼神;藏於胸中,謂之聖人;是故名氣……(《管子·內業》)這段話說明:作為物質的精氣,結合起來就產生萬物。世上沒有鬼神,人們認為鬼神的東西,實際上是精氣的變化。得到真氣的人,就能成為懂得養生之道的人。

莊子認為:“人之生,氣之聚氣,聚則為生,散則為死……故曰通天下一氣耳。”(《莊子·知北游》)他對這種目所不能見到的最細微物質“氣”,作了進一步描述;其大意為無形物質是有形物質的本根。所以稱之為無形,只是因為它在潛藏時,人們不易覺察到,但它確實是無形地存在著的。正因為有它的存在,事物才能從無形中油然而變為有形。萬物都經歷從無到有的過程。“無中生有”的本源在於精氣。莊子這種生死“氣化”的觀點,是含有樸素唯物論因素的。東漢唯物主義思想家、哲學家王充說:“天地合氣,萬物自生,猶夫婦合氣,子自生矣。”(《論衡·自然》)他認為萬物是由於“氣”本身的運動而產生的,不存在有意志的創造者。天地是包涵氣的物質實地,萬物就是由物質性的氣產生的,其中也包括人體。他說:“人,物也,萬物之中有智慧者也。”(《論衡·辨崇》)。人的生命和精神也是以“精氣”作為物質基礎的。人是稟受了元氣中的精微部分即“精氣”而生成的。(《論衡·超奇》)。他還認為:“有血脈之類,無有不生,無有不死,以其生故其死也,天地不生,故不死;陰陽不生,故不死。”(《論衡·道虛》)。由元氣凝聚成的人和萬物,有生必有死,而作為元素的氣是不生不死,永恆存在的。氣與天地、陰陽一樣是無所謂生,無所謂死的,氣這種永恆的物質,是一切生命賴以生長、生存的基礎。我國古代著名醫學專著《黃帝內經》的理論不僅認為“氣”是物質的,而且認為“氣”具有無限的生命力。人之所以有生命,也就是構成人體的“氣”具有生命力的表現。人體生命力的強弱,生命的壽夭,都在於元氣的盛衰存亡;人體新陳代謝的生化過程,稱之為氣化生理。生命現象,本源於氣體的升降出入。這些都是說“氣”是構成人體的基本物質,又是人體的生命動力。

如《素問·至真要大論》曰:“本乎天者,天之氣也;本乎地者,地之氣也。天地合氣,六節分而萬物化生矣。”萬物當然包括人在內,“人生於地,懸命於天,天地合氣,命之曰人。”《素問·寶命全形論》)。說明古代醫家把人看成是物質世界的一部分,肯定了生命的物質性。又說“天復地載,萬物悉備,莫貴於人。人以天地之氣生,四時之法成。”(《素問·寶命全形論》)世間最寶貴的是人,人是天地之精氣相合而產生的,按照宇宙間的規律而成長生存的,因此人活著還要不斷吸取自然之大氣。祖國醫學認為精氣是生命的本原物質。這種精氣先身而生,稟受父母的精氣,稱之為先天之精。內經曰:“夫精者,身之本也。”(《素問·真匱真言論》):“故生之來謂之精,兩精相搏謂之神。”(《靈樞·本神》)。父母之精氣相合,形成胚胎髮育的原始物質,如果沒有精氣就沒有生命。“人始生,先成精,精成而腦髓生,骨為乾、脈為營,筋為剛,肉為牆,皮膚堅而髮長。”(《靈樞·經脈》);“血氣已和,營衛已通,五臟已成,神氣舍心,魂魄畢具,乃成為人。”(《靈樞·天年》)。這是祖國醫學對於從精氣發展為人的過程之論述,說明精氣是構成人體生命的基本物質。同時氣又是維持生命活動的物質基礎。氣的運動變化及其伴隨發生的能量轉化過程稱之為“氣化”。氣化運動是生命的基本特徵,沒有氣化就沒有生命。氣化運動的本質就是有機體內部陰陽消長轉化的矛盾運動。“升降出入,無器不有。”沒有升降出入就沒有生命。故曰:“出入廢則神機化滅,升降息則氣立孤危。故非出入則無以生長、壯、老、已,非升降則無以生、長、化、收、藏。是以升降出入,無器不有,故器者,生化之宇,器散則分之,生化息矣。”這就是說人的生命活動,無非就是氣升降出入的生化運動。人的生命活動是氣的生命力的表現。人體生命的“生”與“死”也就寓於升降出入的矛盾運動之中。練氣功的實質是增強氣化運動,增加各臟腑功能。

古代哲學精與氣的基本概念

精與氣的概念,在古代哲學範疇中基本上是同一的,但在中醫學是確有區別的。為了便於正確認識精與氣的古代哲學概念與中醫學內涵,暫將其分開敘述。

(一)精的基本概念

精,又稱精氣,在中國古代哲學中,一般泛指氣,是一種充塞宇宙之中的無形(指肉眼看不見形質)而運動不息的極細微物質,是構成宇宙萬物的本原。中醫認為,精分為狹義之精和廣義之精。狹義之精,指生殖之精,儲藏於腎。廣義之精,包括生殖之精、先天之精、水谷精微和津液等等。

精氣,首見於《周易•繫辭上》與《管子》,在《呂氏春秋》、《淮南子》及《論衡》中也有所記敘。《周易•繫辭上》說:“精氣為物。”認為宇宙萬物由精氣構成。《管子•心術下》說:“一氣能變曰精。”認為精即精微的、能夠運動變化的氣。《淮南子》稱氣為精,認為精是構成世界萬物的原始精微物質,是宇宙萬物生成的共同物質基礎。上述各家,皆認為精是宇宙萬物的本原,因而與氣的內涵是同一的。

《淮南子》又把精(或氣)分為精氣與煩氣兩類,如《淮南子•精神訓》說:“煩氣為蟲,精氣為人。”人類稟受精氣而生,動物類稟受煩氣而成,故人與動物不僅形體有異,而且人的精神、情感、智慧也為動物所不及。《論衡》認為精氣是元氣的最精微的部分,是構成人體及其道德精神的精微之氣。

精概念的產生,源於“水地說”。古人在觀察自然界萬物的發生與成長過程中,認識到自然界萬物由水中或土地中產生,並依靠水、地的滋養、培育而成長與變化,因而把水、地並列而視為萬物生成之本原。如《管子•水地》說:“地者,萬物之本原,諸生之根菀也。”又說:“水者,何也?萬物之本原也,諸生之宗室也。”自然界的水即天地之精,萬物賴以生長發育之根源,因而在“水地說”的基礎上引申出“精”的概念,嬗變為精為萬物之原。人類自身的繁衍,是男女生殖之精相結合而成,亦可說成是水凝聚而成。如《管子•水地》說:“人,水也。男女精氣合而水流形。”水,即精,凝停相合而為人。

氣

氣中醫學有關精的認識,對哲學中精氣概念的形成亦有重要的啟發作用。如《周易•繫辭下》說:“男女構精,萬物化生。”把本為醫學中男女兩性之生殖之精相結合形成胚胎之論,進一步推理為雌雄兩性之精相結合而生成萬物,進而再引申為天地陰陽精氣相合而萬物化生。如此把具體的生殖之精抽象為無形可見的天地精氣。

精的概念雖源於“水地說”,但水、地皆為有形物質,人體內的精也屬有形之物,都與“有生於無”(《道德經•四十章》)的基本假設相違背,故皆難成為宇宙萬物的生成本原。《周易》與《管子》把精的概念抽象為無形而動的極細微物質。《內經》亦認為精是充塞於太虛(宇宙)之中的極細微物質,如《素問•五運行大論》說:“虛者,所以列應天之精氣也。”如此將精氣的概念規定為存在於宇宙之中無形而動的極其精微的客觀實在,是宇宙萬物的共同構成本原,從而與氣的概念同一,匯流於氣學範疇中,發展為“氣一元論”。

(二)氣的基本概念

氣,在古代哲學中,指存在於宇宙之中的不斷運動且無形可見的極細微物質,是宇宙萬物的共同構成本原。

氣的概念源於“雲氣說”。雲氣是氣的本始意義,如《說文》說:“氣,雲氣也。”先民們運用“觀物取象”的思維方法,“近取諸身,遠取諸物”(《周易•繫辭下》),將直接觀察到的雲氣、風氣、水氣以及呼吸之氣等加以概括、提煉,抽象出氣的一般概念。古人在日常對自然現象的觀察與體驗中,發現了天空中的白雲,體驗到了風的流動,由此產生諸多聯想與推理,並萌生出一個理性概念:自然界有形質之物皆由風、雲之類的無形無狀而變幻多端、運行不息之物所造就,即所謂“有生於無”。同時,人們在對人體生命現象的觀察中,也體悟和感受到氣的存在,認識到呼吸之氣、人活動時身體散發的“熱氣”等,對人體生命活動至關重要。古人對自然界的雲氣、風氣及人體的呼吸之氣、熱氣等的進一步抽象,則產生了氣的一般概念:氣是無形而運行不息的極細微物質,是宇宙萬物生成的本原。

在氣概念的形成過程中,先秦時期的先哲們抽象出沖氣、天地之氣、精氣等不同的概念。《國語》稱氣為天地陰陽之氣:“夫天地之氣,不失其序……陽伏而不能出,陰迫而不能★烝,於是有地震”(《國語•周語上》)。老子稱氣為沖氣:“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和”(《道德經•四十二章》)。莊子繼承和發展了老子的哲學,以陰陽論氣:“陰陽者,氣之大者也”(《莊子•則陽》)。荀子認為,氣是自然之氣,天地萬物的生滅變化,是陰陽二氣的交感運動造就的:“天地合而萬物生,陰陽接而變化起”(《荀子•禮論》)。《周易》與《管子》則將氣稱為精氣或精。

先秦時期出現的各種氣的概念被兩漢時期的“元氣說”所同化。元氣是宇宙的本原,是構成宇宙萬物最基本、最原始的物質。這就是後世所謂的“元氣一元論”。

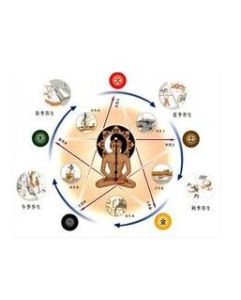

精氣學說的基本內容

精氣學說是有關宇宙生成及發展變化的一種古代哲學思想。它認為:精氣是宇宙的本原,宇宙是一個萬物相通的有機整體;人類作為宇宙萬物之一,亦由精氣構成;精氣是存在於宇宙中的運動不息的極細微物質,其自身的運動變化,推動著宇宙萬物的發生髮展與變化。

(一)精氣是構成宇宙的本原

精氣學說認為,宇宙中的一切事物都是由精或氣構成的,宇宙萬物的生成皆為精或氣自身運動的結果,精或氣是構成天地萬物包括人類的共同原始物質。如《周易•繫辭上》認為,宇宙萬物皆由精氣生成,“精氣為物”。《莊子•知北游》認為,天地萬物及人類生靈皆為一氣所生,“通天下一氣耳”。《淮南子•天文訓》認為,天地及自然界萬物都是由精氣生成的,“宇宙生氣,氣有涯垠。清陽者薄靡而為天,重濁者凝滯而為地”,還認為精氣分為陰陽二氣,陽剛陰柔,二氣交感聚合,萬物乃萌生成形,“陰陽合和而萬物生”。但此精或氣並非宇宙的最初本原,宇宙的最初本原是“道”。精或氣由“道”生,是“道生萬物”的中間環節,是構成宇宙萬物的直接物質材料。如《道德經•四十二章》說:“道生一,一生二,二生三,三生萬物。”

兩漢時期,精氣學說被此時興起的元氣說所同化,並逐漸發展為“元氣一元論”。“元氣一元論”認為,氣是最原始的,是宇宙的唯一本原或本體,萬物皆由元氣化生。故稱氣為“元氣”。西漢董仲舒指出:“元者,為萬物之本”(《春秋繁露•重政》),開闢了以元氣為萬物本原的思路。東漢王充認為元氣是天地間自然存在的精微物質,是宇宙萬物的唯一本原。何休認為元氣為天地萬物的最初本原:“元者,氣也。無形以起,有形以分,造起天地,天地之始也”(《公羊傳解詁•隱公元年》)。

食物

食物從“元氣一元論”的形成過程可見,兩漢時期對宇宙本原的探討,基本上沿著兩個方向發展:一是在先秦道家的“道—氣—物(人)”的萬物生成模式的基礎上,提出了“太易—太初—太始—太素—萬物”的宇宙發生模式,以氣為化生宇宙萬物的中間物質;二是以王充為代表,明確提出了元氣為宇宙萬物之本原的思想,開中國氣本論哲學之先河。

精氣生萬物的機理,古代哲學家常用天地之氣交感,陰陽二氣合和來闡釋。精氣自身的運動變化,分為天地陰陽二氣。即所謂“積陽為天,積陰為地”(《素問•陰陽應象大論》)。天之陽氣下降,地之陰氣上升,二氣交感相錯於天地之間,氤氳和合而化生萬物。如《周易•鹹彖》說:“天地感而萬物化生。”因此,天地陰陽二氣的交感合和是宇宙萬物包括人類的發生、發展與變化的根本原因。

精氣有“無形”與“有形”兩種不同的存在形式。所謂“無形”,即精氣處於彌散而運動狀態,充塞於無垠的宇宙空間,是精氣的基本存在形式。由於用肉眼看不見,故稱其“無形”,宋•張載有“太虛無形,氣之本體”(《正蒙•太和》)之說。所謂“有形”,即精氣處於凝聚而穩定的狀態,一般都可以肉眼看清其具體性狀。有形之物為氣凝聚而成,《素問•六節藏象論》有“氣合而有形”之說。但習慣上仍把彌散狀態的氣稱為“氣”,而將有形質的實體稱為“形”。無形之氣凝聚而成有質之形,形散質潰又復歸於無形之氣。因而以氣為本原,“無形”與“有形”之間處於不斷的轉化之中。

(二)精氣的運動與變化

精氣是活動力很強,運行不息的精微物質。由於精氣的運行不息,使得由精氣構成的宇宙處於不停的運動變化之中。自然界一切事物的紛繁變化,都是精氣運動的結果。

1. 氣的運動

氣的運動,稱為氣機。氣運動的形式多種多樣,但主要有升、降、聚、散等幾種。升與降、聚與散,雖是對立的,但保持著協調平衡關係。精氣自身的運動,化為天地陰陽二氣,即所謂“積陽為天,積陰為地”(《素問•陰陽應象大論》)。天氣下降,地氣上升,天地陰陽二氣氤氳交感,相錯相盪,產生宇宙萬物,並推動著它們的發展變化。如《素問•六微旨大論》說:“氣之升降,天地之更用也……升已而降,降者為天;降已而升,升者為地。天氣下降,氣流於地;地氣上升,氣騰於天。故高下相召,升降相因,而變作矣。”聚與散也是精氣的運動形式,宋•張載說:“太虛不能無氣,氣不能不聚為萬物,萬物不能不散而為太虛”(《正蒙•太和》)。

氣的運動具有普遍性。《素問•六微旨大論》說:“是以升降出入,無器不有。”器,即由氣聚合所產生的形體。宇宙中任何一個有形之體,任何一個具體事物,既是由運動著的氣交感聚合而化生,其自身又具備著運動特性及升降聚散等運動形式。氣的升降聚散運動使整個宇宙充滿了生機,既可促使無數新生事物的孕育與發生,又能引致許多舊事物的衰敗與消亡,如此維持了自然界新陳代謝的平衡。氣的運動止息,宇宙則失去生生之機。

2.氣化

氣化,是指氣的運動產生宇宙各種變化的過程。凡在氣的作用下或參與下,宇宙萬物在形態、性能及表現方式上所出現的各種變化,皆是氣化的結果。氣化的形式主要有以下幾種:

(1)氣與形之間的轉化:無形之氣交感聚合成有形之物,是“氣生形”的氣化過程;有形之物死亡消散,化為無形之氣,乃是“形化氣”的氣化過程。

(2)形與形之間的轉化:有形之物在氣的推動與激發下亦可相互轉化,如自然界的冰化為水、水化為霧霜雨雪等。

(3)氣與氣之間的轉化:無形之氣之間也可發生轉化,天氣下降於地,可變為地氣;地氣上騰於天,又變為天氣。如《素問•陰陽應象大論》說:“地氣上為雲,天氣下為雨。”

(4)有形之體自身的不斷更新變化:植物的生長化收藏,動物的生長壯老已等變化,皆屬有形之體自身不斷更新的氣化過程。動植物的這些變化是在有形之體的內部與自然界的無形之氣之間的升降出入轉換中進行的,它們與自然界共處於一個統一體中。

氣化過程分為“化”與“變”兩種不同的類型。《素問•天元紀大論》說:“物生謂之化,物極謂之變。”化,是指氣的緩和的運動所促成的某些改變,類似於今之“量變”;變,是指氣的劇烈的運動所促成的顯著變化,類似於今之“質變”。不管化,還是變,皆取決於氣的運動。一旦氣的運動停止,則各種變化也就終止。故說氣的運動是產生氣化過程的前提和條件,而在氣化過程中又寓有氣的各種形式的運動。氣的運動及其維持的氣化過程是永恆的,不間斷的,它們是宇宙萬物發生、發展與變化的內在機制。

(三)精氣是天地萬物相互聯繫的中介

氣別陰陽,以成天地。天地交感,以生萬物。天、地、萬物既生,它們之間就是相對獨立的實體。但它們之間不是孤立的,而是相互聯繫、相互作用的。由於精氣是天地萬物生成的本原,天地萬物之間又充斥著無形之氣,且這無形之氣還能滲入有形實體,與已構成有形實體的氣進行各種形式的交換活動,因而精氣可為天地萬物相互聯繫、相互作用的中介性物質。精氣的中介作用一般體現於以下兩個方面:

1.維繫著天地萬物之間的相互聯繫

精氣作為天地萬物之間的中介,維繫著天地萬物之間的相互聯繫,使它們成為一個整體。這一由無形之氣把整個宇宙萬物聯繫成一個整體的認識,實際上就是《莊子•天下》所謂的“天地一體”的觀點。人為宇宙萬物之一,處於天地氣交之中,故也為這個整體的一部分。通過氣的中介作用,人與天地萬物的變化息息相通。如《靈樞•歲露》說:“人與天地相參也,與日月相應也。”

2.使萬物得以相互感應

感應,是指事物之間的相互感動、相互影響、相互作用。《呂氏春秋•應同》認為同類事物之間存在著“類同則召,氣同則合,聲比則應”的相互感應的聯繫。事物間的相互感應是自然界普遍存在的現象,各種物質形態的相互影響、相互作用都是感應。如樂器共振共鳴、磁石吸鐵、日月吸引海水形成潮汐,以及日月、晝夜、季節氣候變化影響人的生理與病理過程等,皆屬於自然感應現象。由於形由氣化,氣充形間,氣能感物,物感則應,故以氣為中介,有形之物間,有形之物與無形之氣間,不論距離遠近,皆能相互感應。

(四)天地精氣化生為人

古代哲學家認為,人類由天地之精氣相結合而生成,天地精氣是構成人體的本原物質。《管子•內業》說:“人之生也,天出其精,地出其形,合此以為人。”

食物

食物《素問•寶命全形論》說:“天地合氣,命之曰人。”《論衡•論死》說:“氣之生人,猶水之為冰也。水凝為冰,氣凝為人。”人為宇宙萬物之一,宇宙萬物皆由精氣構成,那么人類也由天地陰陽精氣交感聚合而化生。

人類與宇宙中的他物不同,不僅有生命,還有精神活動,故由“精氣”,即氣中的精粹部分所化生。如《淮南子•天文訓》說:“煩氣為蟲,精氣為人。”

人生由天地陰陽精氣凝聚而成,人死又復散為氣。如《莊子•知北游》說:“人之生,氣之聚也。聚則為生,散則為死。”《論衡•論死》說:“陰陽之氣,凝而為人;年終壽盡,死還為氣。”人的生死過程,也就是氣的聚散過程。

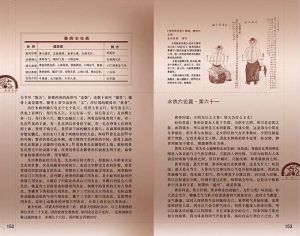

中醫學中的套用

(一)構建中醫學精氣生命理論

精氣學說

精氣學說中醫學的精氣學說是研究人體內精與氣的內涵、來源、分布、功能、相互關係及其與臟腑經絡、組織器官關係的理論。古代哲學精氣學說關於精氣是宇宙本原的認識,對中醫學中精是人體生命之本原,氣是人體生命之維繫,人體諸臟腑形體官竅由精化生,人體的各種功能由氣調控等理論的產生,具有極為重要的影響。

1.對中醫精學說建立的影響

中醫學的精,一般是指有形的精微物質,是構成人體和維持人體生命活動的最基本物質。它與氣相對而言,存在著有形與無形、具體與抽象的區別。中醫學精概念的形成,一方面來源於古人對人類生殖繁衍過程的觀察與體驗,是由對生殖之精的認識發展而來。如《靈樞 ·本神》的“生之來謂之精 ”、“精時自下”,《靈樞 ·決氣》所說的“兩神相搏,合而成形,常先身生,是謂精 ”等等,都是就此而言。另一方面,古代哲學精氣學說中精氣是宇宙萬物本原的思想,滲透到中醫學中,對精是人的形體和精神的化生之源,是構成人體和維持人體生命活動的最基本物質的認識產生,起到了類比推理的方法論借鑑作用。

古代哲學中水為萬物本原說,對中醫學精概念的形成,也產生了一定的影響。《管子 ·水地》篇說:“水者,何也?萬物之本原也,諸生之宗室也。 ”又云:“人,水也。男女精氣合而水流形。”水即是精,水生萬物的認識,對兩性結合產生新生命的認識形成有一定的啟示作用。

2.對中醫學氣理論形成的影響

中醫學的氣,是指人體內生命力很強、不斷運動且無形可見的極細微物質,既是人體的重要組成部分,又是激發和調控人體生命活動的動力源泉,以及信息傳遞的載體。中醫學氣理論的形成,雖然也源於對人體各種顯而易見且至關重要的生命現象如呼吸之氣、人體散發的可見熱氣、體內上下流動之氣的觀察、體悟、抽象,但更重要的是受到哲學精氣學說的影響。首先,中醫學借用精氣學說氣的本原性、運動性的特點,以說明生命的物質性和運動性,劉完素《素問病機氣宜保命集 ·原道》說:“人受天地之氣,以化生性命也。是以形者生之舍也,氣者生之元也,神者生之制也。形以氣充,氣耗形病,神依氣立,氣納神存。”生命起始於氣之聚合,終止於氣之離散,一旦氣絕,生機便息。而氣不斷運動的屬性,也使生命表現為物質的運動過程,即氣的升降出入運動變化過程。

其次,受元氣一元論思想的影響,中醫學借用哲學含義的氣以概括組成人體的各種基本物質,如《靈樞 ·決氣》云:“余聞人有精、氣、津、液、血、脈,余意以為一氣耳。”此“一氣”即泛指組成人體的各種物質,是物質概念的同義詞。若分而言之,則又可細分為精、氣、津、液、血、脈等等,誠如張介賓《類經》所說:“蓋精、氣、津、液、血、脈,無非一氣之所化也。”就“精、氣、津、液、血、脈”中的氣而言,中醫學又認為一身之氣可分化為元氣、宗氣、營氣、衛氣和各臟腑經絡之氣等,形成中醫學的“氣本一氣說”。

再次,氣是天地萬物之間相互感應之中介的認識,影響於中醫學理論,促進了中醫學將人體之氣視為生命信息之載體理論的產生,並以此來解釋人體臟腑之間、臟腑與體表組織器官之間以及人體與外環境之間的關係。

3.對中醫學神理論形成的影響

根據哲學精氣學說,精氣是宇宙萬物的本原,是宇宙萬物運動變化的動力之所在,而神則是對由精氣所化生的自然界萬物神秘難測的變化現象的描述。如《荀子 ·天論》指出:“列星隨鏇,明暗遞炤,四時代御,陰陽大化,風雨博施,萬物各得其和以生,各得其養以成,不見其事,而見其功,夫是之謂神。 ”這種神指宇宙萬物運動變化的認識,滲透到中醫學中,對中醫學神概念以及相關理論的形成有一定的影響。

中醫學的神,一方面是指反映整個生命存在狀態的活動表現,包括代表人體生長壯老已、臟腑氣血運動變化的現象。如《靈樞·本神》說:“故生之來謂之精,兩精相搏謂之神。”父精母血相合形成胚胎,並賦予原始活力,由此形成新生命。這種由先天精氣媾合所產生的新生命即是神。《素問·移精變氣論》所說的“得神者昌,失神者亡”的神,即指生命活力盛衰的外在表現,臨床診斷中“望神 ”即是指此而言。另一方面,中醫學又賦予神以醫學認識的內涵,用以指主宰人體生命活動的靈明神氣,以及這種靈明神氣所具有的精神意識思維情感等心理活動。如《素問 ·靈蘭秘典論》說:“心者,君主之官,神明出焉”。張介賓《類經·藏象類》注云:“心為一身之主,稟虛靈而含造化,具一理以應萬機,臟腑百骸,惟命是聽,聰明智慧,莫不由之,故曰神明出焉。”又如《素問·寶命全形論》說:“凡刺之真,必先治神。……神無營於眾物。”“神無營於眾物者,靜志觀病人,無左右視也 ”(《素問·針解》);

“積神於心,而知往今” (《靈樞·五色》)等,則指人的精神意識思維活動。

精、氣、神各有不同的含義,但又密切相關,被合稱為人身之“三寶 ”。精、氣、神之間的關係,可區分為有形和無形物質(精與氣)與生命活動,以及精、氣與心理活動的辯證關係兩個層面。但對這兩個層面關係的論述,又往往是交錯在一起展開的。精與氣的關係,類似於合成與分解之類方向相反的基本代謝活動。無形可以聚合成有形,氣可生精,“精乃氣之子,……積氣以成精”(《脾胃論》);精成之後,又可化而為氣,“蓋精能生氣”(《類經》)。氣以精為體,精以氣為用,精和氣之間的相互關係,體現了無形與有形之間的相互轉化。在這種精與氣的相互轉化中,顯現出各種生命活動,產生了人的心理活動。因此,神是由精與氣所派生的,精與氣是神活動的物質基礎。但是,“雖神由精氣而生,然所以統馭精氣而為運用之主者,則又在吾心之神”(《類經》卷一)。儘管人的生理活動和心理活動是在形體和物質運動基礎上產生的,但它又反饋地作用於精、氣,影響著人的整個生命過程。對此,《養生三要·存神》辯證地指出:“聚精在於養氣,養氣在於存神。神之於氣,猶母之於子也,故神凝則氣聚,神散則氣消。 ”汪綺石《理虛元鑒》也指出:“以先天生成之體質論,則精生氣,氣生神;以後天運用之主宰論,則神役氣,氣役精。精氣神養生家謂之三寶,治之原不相離。”換言之,健全的心理和協調的生理活動既依賴於軀體,又影響著軀體,三者的有機整合和協調,才能使人的生命活動處於有序穩態。

(二)構建中醫學整體觀念

中醫學的整體觀念,強調在觀察分析和研究處理生命現象的有關問題時,必須注重生命本身所存在的統一性、完整性、聯繫性,以及生命體與其所處自然環境的聯繫性。精氣學說與中醫學整體觀念的關係,主要反映在從氣本原論或本體論的角度闡明了整個物質世界的統一性,即用天地陰陽二氣相合的觀點說明萬物的產生,則宇宙萬物由共同的基質構成,因此,部分中就必然蘊涵著整體的功能與信息,整體與部分之間即有著相類、相通的特徵,氣因此也成為宇宙萬物之間相互作用的中介。就生命體內部而言,氣作為基本物質,不僅構成了人體各個有形的組織器官,而且還彌散於軀體之內,游移於各組織器官之間。物質組成上的同一性和無形之氣的貫通期間,從而使人體各組成部分之間密切關聯,形成了一個統一的整體。也正由於物質組成上的同一性和無形之氣的貫通維繫,局部病變可以影響整體,整體病變也可反映於局部;臟腑之間、內臟與體表之間也可在病理上相互影響。這也是臨床診斷中能“以表知里”、“司外揣內 ”的原因所在,是臨床上通過推拿、按摩、針刺、艾灸、藥物治療疾病取效的機理之所在。

就生命體與所處的自然環境而言,人與自然界密切相關,這是由於人與自然萬物有著物質的同一性。人和自然界存在著物質、能量和信息的交換,而這些都離不開氣的中介作用。所以說:人以天地之氣生”(《素問 ·寶命全形論》),“天食人以五氣,地食人以五味”(《素問·六節藏象論》)。人體的“九竅、五臟、十二節,皆通於天氣”(《素問 ·生氣通天論》)等,正是通過“氣”的中介。人仰賴於天地自然之氣的同時,也感受著天地日月各種信息,並在生理和病理等生命全過程中產生著各種相應的反應,這正是因為氣的作用,才使人與自然之間表現統一性。

另外,從氣範疇本身而言,它是建立在直觀基礎上推衍出來的一個非確指的概念,具有非結構性與整體關聯性的特徵。即氣無邊無形,“其大無外,其小無內 ”(《管子·心術上》);氣大化流行,“下生五穀,上為列星,流行於天地之間 ”(《管子 ·內業》);氣貫通虛實,“天地之氣,貫穿金石土木,曾無留礙 ”(《夢溪筆談》卷二十六),“虛空即氣 ”(《正蒙 ·太和》),“氣常相接無間斷”(《朱子語類》卷三);氣範圍一切,“陰陽二氣充滿太虛,此外更無他物亦無間隙。天之象,地之形,皆其所範圍也”(《正蒙注·卷一》)。視氣為一個生生不息的連續過程,強調了氣的存在和變化的連續性和不可分割的整體性。把氣範疇的這種整體觀推廣到外在的對象上去,就構成了中國傳統的整體思維方式。

(三)說明生理現象和病理過程

中醫學理論用氣學說來解釋人的生理和病理,同時也派生出了醫學理論中的氣學理論。醫學中的氣是哲學理論中氣的延伸和分支,是哲學氣範疇的具體化和明細化,並由此派生了元氣、宗氣、營氣、衛氣、臟腑之氣、經絡之氣、筋氣、脈氣、骨氣、上氣、中氣、谷氣、清氣、濁氣等等概念。這些概念中的氣和血、津液、精一樣,都是具體而特定的物質。這種物質對於生命活動是十分重要的,“人之有生,全賴此氣” (《類經·攝生》 )。氣廣泛地分布、運行於全身,是推動和激發各臟腑組織器官活動的動力,是機體熱量的來源,能抗禦外邪的入侵,可調控液態物質的運行和分布。機體生理活動的盛衰變化,完全取決於氣的盛衰。因此說:“氣者,人之根本也”(《難經·八難》)。

中醫學還以氣的充沛與否、運動是否正常協調來闡釋諸多病理現象和病理過程。如果氣有不足,則會表現出以各項機能減退為主的氣虛諸證;如果氣的運動失常,便稱之為“氣機失調”,於是就會產生氣滯、氣逆、氣陷、氣閉、氣脫等病理變化。

(四)指導臨床診斷與治療

由於氣是構成人體和維持人體生命活動的精微物質,人體臟腑經絡等組織器官都是氣活動的場所,臟腑經絡的一切活動,又無一不是氣活動的體現。人體疾病的發生,乃是由於邪氣侵犯人體,與正氣相搏,導致人體氣的失調,臟腑功能紊亂而發病。誠如《素問·舉痛論》所說:“百病生於氣也。怒則氣上,喜則氣緩,悲則氣消,恐則氣下,寒則氣收,炅則氣泄,驚則氣亂,勞則氣耗,思則氣結。”或為氣的功能減弱而氣虛,或為氣的運行失常而氣機失調。所以,中醫學在臨床診斷上,就特彆強調通過四診方法以判彆氣的失調狀態以及所在病位,以明陰陽氣之盛衰,六經氣之消長,臟腑氣之虛實,天人氣之相應與否等。如張介賓《景岳全書》說:“凡病之為虛為實,為寒為熱,至其變態,莫可名狀。欲求其本,則止一氣字足以盡之。蓋氣有不調之處,即病本所在之處也。”

病之所生,不離於氣。所以,中醫治療疾病,亦不離乎氣。《靈樞·刺節真邪》說:“用針之類,在於調氣。”《古今醫統大全》指出:“存想者,以意御氣之道,自內而達外者也;按摩者,開關利氣之道,自外而達內者也。”說明中醫針灸、推拿、心理療法等,都是通過調氣以達治病之目的。藥物治療,也在於調和氣血。至於調氣之法,張介賓《景岳全書》指出:“夫所謂調者,調其不調之謂也。凡氣有不正,皆賴調和,如邪氣在表,散即調也;邪氣在里,行即調也;實邪壅滯,瀉即調也;虛羸困憊,補即調也。”並認為以此類推,各種治法都是調氣之大法。通過調氣,最終達到“以平為期”之目的。