概況

粘豆包

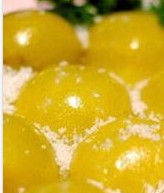

粘豆包粘豆包一般是在冬季開始的時候製作,然後放入戶外的缸中保存過冬。粘豆包的做法是先把大黃米泡上半日,然後淘淨沙子,叫“淘米”,之後晾大半乾,磨成面,再用冷水和面,像做白面饅頭那樣進行“發酵”。待發出酸味,開始用手揉面。這是頭一步。第二步是制餡。將紅小豆或大芸豆煮熟(不可煮破皮),搗成豆沙醬,放入細沙糖,攥成核頭大的餡團,備用。第三步是用揉好的黃米麵將豆餡團包入裡面,團成豆包狀,放入波羅葉(蘇子葉)的屜中大火蒸二十分鐘,即可出鍋。

粘豆包有多種吃法。可蘸白糖吃,吃其香甜粘;也可拍成小圓餅用油煎吃,品其香酥脆;小孩子們冬季里還願啃凍豆包,練其牙齒,吃著玩。再複雜一點,可滾上炒熟的黃豆面吃,又增添了一種糊香豆味,叫做“驢打滾兒”。

工藝標準

粘豆包

粘豆包“粘豆包”也叫“年豆包”,顧名思義,就是過年時包的年餑餑。 一年四季,粘豆包滿街都是,黃的、黑的、白的,包裝精美,目不暇接。豆包外型大都一樣,關鍵吃起來看口感。

好豆包要四看:一看外形;二看色澤;三看餡質;四看底墊。

家鄉的粘豆包,大都是黃米麵做成,餡是豇豆、紅小豆或綠豆的。黃米麵是由糜子磨成,糜子品種也不一樣,有黑糜子、紅糜子,他們的粘度色澤大不相同。黑糜子比紅糜子粘,且色澤光亮,相比紅糜子就淡了許多。要說這豆包的口感,糜子品種是關鍵。包豆包是講究造型的,也是家風的體現。最好的造型是底寬上窄,光滑圓潤,小巧玲瓏。擺在蓋簾上整整齊齊,就如整裝待發、嚴陣以待的隊伍。

透過粘豆包的色澤,就能看出豆包的質量。上乘的豆包,色澤金黃,特別是蒸熟後,那白色就變成了黃色,稍涼片刻,用手輕輕摁一下,下去的凹處即刻就自動彈起來,好的豆包彈性極強。 最好是豇豆餡,色澤暗紅,口味綿軟,大鍋烀熟,一攥一個小團。沒有豇豆,當然紅小豆、綠豆也可做餡,但比起豇豆餡,雖然紅小豆色澤好,但沒有豇豆餡香甜可口;綠豆餡色澤獨具,但沒有豇豆餡綿軟攏團,所以說,品豆包的口味,你咬開皮露出餡一嘗就十有八九了。

豆包底墊有蘇子葉、玉米葉、高粱葉和白菜葉等。農家最常用的是玉米葉做墊,秋天把玉米葉洗淨一紮扎晾乾備用,玉米葉墊乾爽不粘豆包,一拎一拉豆包就乾乾淨淨落在碗裡了;蘇子葉和白菜葉雖然薄,一蒸就和豆包形成一體了,不好揭,就不用揭墊了,可與豆包一併食用。底墊各具特色,各有千秋。

原料

做法

1、將黃米麵放入盆中,加入60度水溫的水300g,將其和成麵團(略軟些),待涼後,把發酵粉用水懈開,再加入乾麵粉,倒入黃米麵中和勻,餳幾個小時;

2、紅豆淘洗乾淨,放入高壓鍋中壓15分鐘,壓好後開蓋加入白糖、少許素油,用力將紅豆搗碎,放入適量桂花醬攪拌成豆沙。

3、將麵團取出下劑,包好豆沙餡入鍋蒸12-15分鐘即可。

特色

軟甜不膩。