詩歌原文

The Arrow and the Song

——Henry Wadsworth Longfellow

.

I shot an arrow into the air,

It fell to earth I knew not where;

For so swiftly it flew the sight,

Could not follow it in its flight.

.

I breathed a song into the air,

It fell to earth I knew not where;

For who has the sight so keen and strong,

That can follow the flight of a song.

.

Long,long afterwards in an oak,

I found the arrow still unbroke;

And the song, from beginning to end,

I found again in the heart of a friend.

詩歌譯文

且放一箭射入空,

落入塵世無所蹤。

逃離視線風一陣,

無處尋覓軌跡同。

奏歌一曲為天頌,

飄入塵世無所蹤。

何人眼銳光如束,

尋得歌聲航向重。

久之偶遇橡樹上,

錚箭鋒銳利如初。

歌聲婉轉始至終,

如得舊友是夢中。

英漢雙語

The Arrow and the Song

箭與歌

Henry Wadsworth Longfellow

亨利·沃茲沃斯·朗費羅

.

I shot an arrow into the air,

我向天空射出一支箭,

It fell to earth I knew not where;

它飛落在不知何處的地面;

For so swiftly it flew the sight,

它飛馳得如此迅速,

Could not follow it in its flight.

沒有視線能夠跟隨它的腳步。

.

I breathed a song into the air,

我向天空輕唱一首歌,

It fell to earth I knew not where;

它消逝在不知何處的角落;

For who has the sight so keen and strong,

誰的目光能夠如此銳利,

That can follow the flight of a song.

可以追隨歌聲的鏇律。

.

Long,long afterwards in an oak,

很久很久以後,在一棵橡樹上,

I found the arrow still unbroke;

我發現那支箭依然完好如初;

And the song, from beginning to end,

而那首歌自始至終,

I found again in the heart of a friend.

都深深印在一位朋友的心中。

詩歌賞析

作者以“箭”與“歌”為意象,巧妙而含蓄的讚美了友誼的地久天長,那是一種在時光的長河中,歷盡歲月滄桑卻永不褪色的惺惜與高尚。

朗費羅善於用樸素的語言表達種種細膩悠長的情感,這一點尤其體現在他的短詩創作中。《箭與歌》是朗費羅歌頌友誼的一首著名抒情短詩,被選入過多種英語詩歌讀本,在西方幾乎家喻戶曉。不過,該詩的成功之處顯然不在於它的主題,而在於它的巧妙的構思。

首先,就該詩的題目而論,我們看不出詩人的任何意向性,兩個名詞“箭”與“歌”的並置也顯得很突兀,詩人似乎有意在給讀者設定一個懸念。這種懸念待到我們讀完前兩節時才有所緩解:在第一小節中,詩人表現了箭的意象,以自己眼睛無力捕捉飛箭的蹤影來襯托一種潛在的無奈心境;第二小節中,詩人以吐出一支歌來代替第一小節中射出的箭,意象顯然進一步內化,因為歌聲來自歌者的內心,然而,歌的飛颺更是眼光無法追隨的,無奈的心境反而進一步加重了。我們在這兩節中輕易地窺見了內在的關聯,即箭與歌的相似性,由此對題目有了一個初步的認識。不過,我們依然看不透詩人的意圖,難道他只是在表露自己的無奈?

第三小節則完全顛覆了我們的揣測和印象,那支射出去的眼力無捉的箭居然出現在詩人和我們的面前,好端端地插在橡樹的枝幹上;但更讓人奇怪的是那支無形的早已散失於空氣中的歌兒竟然也完好無損地存在著,原來它在詩人朋友的心間找到了美好的家園。詩人在最後顛覆我們的想像的同時也徹底盪除了前兩節中的那種無奈的情緒,而該詩的主題也就水落石出。

詩人用保留在朋友心間的歌聲來象徵“我”與朋友之間長存的友誼,他並未直接點明自己的主題,而是讓讀者去細心地體會,體現了詩歌的含蓄特點,而我們上面提到的該詩在構思上設定的懸疑其實也是這種含蓄性的表現。另外,該詩的含蓄性還表現在它對多層次比喻修辭法的運用上。首先,“箭”是“歌”的喻體,詩中第一小節對“箭”的描述不過是對一個喻體的描述,其目的是引出對本體“歌”的描述。其次,“歌”又是“友誼”的喻體,對“歌”的描述是為了轉喻友誼的存續狀態。所以,在這首詩中,“歌”既作為本體存在,又作為喻體存在,表現出詩歌語言的豐富性與複雜性。

該詩含蓄雋永的風格與其明晰輕快的節奏相得益彰,它屬於英語詩歌中常見的四音步抑揚格四行詩體,在尾韻上採用兩行轉韻的aabb形式,如第一小節的air,where,sight,flight,押的是典型的單韻或男韻,每一個韻音放在詩行重讀的末尾音節上,好像作者在向我們傾訴和坦白自己的苦悶,但這一切又都瓦解在最後一輕一濁的音調中。無論是該詩的主題、格律還是語言,都可以說是極為樸素的,但詩人的過人之處就在於用最樸素的材料寫出最讓人難忘的詩歌。

作者介紹

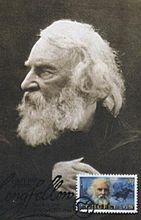

亨利·沃茲沃斯·朗費羅

亨利·沃茲沃斯·朗費羅亨利·沃茲沃斯·朗費羅(Henry Wadsworth Longfellow,1807-1882),美國詩人。作品有《生命頌》、《伊凡吉琳》等。在他辭世之際,全世界的人都視他為美國最偉大的詩人。他在英格蘭的聲譽與丁尼生並駕齊驅。人們將他的半身像安放在威斯敏斯特教堂的“詩人角”,在美國作家中他是第一個獲此殊榮的人。