簡介

竹葉詩碑

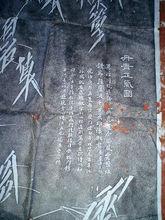

竹葉詩碑 白帝城白帝廟內有東、西兩處碑林,完好陳列著70多塊石碑,其中東碑林的《鳳凰碑》和《竹葉碑》最為引人注目。

奉節白帝城《竹葉詩碑》又名《丹青正氣圖》取竹經風寒不凋之意,贊君子“虛心密節”的高風亮節。

《竹葉詩碑》立於白帝城碑林的西碑林中。竹葉詩碑高115厘米,寬64厘米。那碑上遠看三株傲然挺拔,剛健俊秀,婷婷玉立的竹子構成了一幅丹青畫。但當你細辯時,那一枝枝竹葉卻組成了一首韻味別致的五言詩:“不謝東篁意,丹青獨自名。莫嫌孤葉淡,終久不凋零。”

白帝城竹葉碑高115厘米,寬64厘米,由竹葉組成的漢字詩句:"不謝東篁意,丹青獨自名,莫嫌孤葉淡,終久不凋零".詩的大意是:不須感謝竹子的好意,這幅竹葉畫獨自就可以成名,不要嫌棄它只有幾片淡淡的孤葉,它是永遠不會凋零的.這是光緒六年(元1880年)以畫一著稱的浙江紹興人曾崇德帶著他的兒子和徒弟,遊覽白帝城時所作.用永不凋零的竹子來讚揚劉備,諸葛亮,關羽,張飛等人的高風亮節,君明臣忠,它暗示劉備託孤的感人事跡永不凋零的竹子一樣,傳世人間,永垂千古.這幅融詩,書,畫一體的丹青正氣圖,史稱我民間藝術中不朽之佳作。

來歷

竹葉詩碑

竹葉詩碑 碑文作者為曾崇德,浙江會稽蘭亭人,於清光緒庚辰年(公元1880年)遊覽白帝城時仿古“竹”字作的一幅畫。此文巧妙地利用漢字的象形特點,以竹葉為形象,取竹經風寒不凋之意,可謂是件絕妙的藝術作品。作者讓其兒子和徒弟拓刻成此碑。《竹葉詩碑》又名《丹青正氣圖》,碑上還刻有一首七言詩:“異姓同胞遠俗氛,明良遇合際風雲。盤根錯節難磨滅,千古英雄讓此君。”並有作者小序云:“光緒庚辰孟夏,舟次夔門游白帝城,想見當年託孤盛軌有感,臆仿字竹一幅”。顯然,此碑不在詠竹,意在頌人,用竹的經“風寒不凋”以借君子“虛心密節”的高風亮節。

《竹葉詩碑》有多處: 九朝古都洛陽的關林鎮的“關帝詩竹”,還有陝西省的鹹陽古城,都有與潮州景韓亭內石碑的內容相近、風格類似的“關公竹”碑。《潮州文物志》記載:澄海市蓮陽鎮的武廟殿壁,原也嵌有一塊高110厘米、寬60厘米的“關公竹”碑,是清同治辛未年(1871年)蘇灣都秀才黃其尉所捐勒。