古人對窯變的認知

古人對窯變有很多的記載。例如《稗史彙編》認為:“瓷有同是一質,遂成異質,同是一色,遂成異色者。水土所合,非人力之巧所能加,是之謂窯變。”而在《古物指南》、《陶成記事碑記》中,則進而將“人巧”所為的釉色變化,增加進了“窯變”之中。《景德鎮陶錄》也認為:“窯變之器有三:二為天工,一為人巧。其由天工者,火性幻化,天然而成……;其由人巧者,則工故以釉作幻色物態,直名之曰窯變,殊數見不鮮耳。”對這種具體的“人巧”之法,《南窯筆記》記載道:“法用白釉為底,外加釉里紅元子少許,罩以玻璃紅寶石晶料為釉,塗於胎外,入火借其流淌,顏色變幻,聽其自然,而非有意預定為某色也。其復火數次成者,其色愈佳。”而這種“人巧”的窯變也往往不是

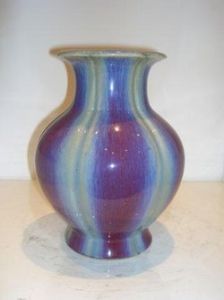

窯變

窯變真實原因

可以說,窯變的成因有很多種,以鈞窯為例,比較主要的有以下幾種:

1獨有的原料

鈞瓷所用礦物原料均為禹州當地所產,這些原料成分複雜,含有多種微量元素,本身多帶有不同的顏色。原料中即使是同一種礦物質,由於所處礦床的位置不同和加工方法的不同,其物理和化學性能也會存在一定的差異。這些原料是鈞瓷生產得天獨厚的資源,也是鈞瓷窯變現象產生的基礎。 ?

2胎質和造型

(1)不同種類、不同化學成分組成的泥胎,其性質也不相同。胎質可對鈞瓷窯變產生影響,主要反映在釉的顏色、開片、高溫流動性幾個方面。胎中鐵、鈦含量的多少,影響著鈞釉的鮮艷程度和色調的深淺,矽、鋁含量的多少對釉的開片有著重要的影響,鹼性成分的多少則影響著釉的流動性。(2)鈞瓷產品的造型一般都比較簡潔、凝練,人物類、動物類造型多採用變形、誇張的手法,以大塊的面作為形體。器皿類造型是平滑流暢的曲線、直線形體,稍複雜的造型局部點綴有耳飾、堆塑或雕刻等。這些造型都是為適應鈞釉設計,能夠造成釉面豐富多彩的窯變效果。?

3釉料的化學組成

一個合理的鈞釉組成,是鈞瓷窯變的基礎。鈞釉的化學成分經科學分析,基本的有十幾種,並含有40多種微量元素,十分有利於鈞釉窯變現象的產生。

4釉料的加工

主要指鈞瓷釉料加工的粗細程度。釉料的粗細不同,燒成後就會產生不同的窯變效果。

5施釉工藝

鈞瓷在施釉時釉層厚度不同,燒成後釉面的窯變效果也就不同。一般情況下,釉層厚時窯變效果好,釉的色彩豐富,乳濁度高,紋路容易形成。釉層稍薄時則釉面變化少。另外,採用不同的上釉方法也會產生不同的窯變效果。

6燒成工藝

燒成是鈞瓷生產最為關鍵的一道工序,該工序中每一個細小環節的微妙變化,都會影響到鈞瓷的窯變效果。裝窯時產品擺放位置的不同,裝窯產品的稠密與稀少,燒窯時所用燃料的種類以及燃料質量的優劣,還原氣氛的輕重,燒成溫度的高低,燒成時間的長短,熄火後冷卻速度的快慢,氣候的變化以及燒窯工技術水平的高低等,都會使鈞瓷產生不同的窯變效果。

紫砂窯變

宜興紫砂是一種沒有受到地熱作用的玉石紫砂礦岩,主要產地在丁蜀鎮黃龍山。每一個地段的礦岩顏色各異,所含的化學成份各異,五顏六色,紫中發青 發綠,黃中發青,紫黃紅綠等被稱之為五色土。而每種顏色的泥料在燒制中,不同的溫度,不同的氣氛而呈現不同的顏色和肌理效果,其意想不到的色彩變化,被人們命名為紫砂窯變。

紫砂窯變是紫砂工藝的一次革命,它使原本可以重複製作的紫砂壺工藝,通過色彩的天然變化達到不可複製的效果,同樣的造型,色彩各異,可遇不可求,為紫砂藝術的最高境界。

一把上好窯變紫砂壺,可以從以下幾個方面觀察:色彩的過渡自然程度,色彩的稀有程度,顏色與造型的配合默契,火焰的痕跡,以及趣味性。

紫砂窯變的色彩過渡是通過窯中氣流的變化形成,是對壺體表皮的作用,中間過渡自然,紫砂窯變的色彩跟自然界中的顏色一樣,不是單一顏色。燒制出的色彩隨著時間的推移,泡茶的次數增多而起著變化,有可能黃中發綠,綠中泛黃、泛紅,黃的更橙,綠的更翠,紅的更沉,紫中泛青,或者中間泛出各種自然的顆粒顏色,但所有的變化都是很自然的色彩變化。紫砂窯變的色彩,使紫砂壺的顏色從上世紀50年代至今靠化工原料配製出來的顏色逐步向純天然純綠色色彩過渡。

紫砂窯變色彩稀有是決定壺的價值的一個重要方面,由於窯變工藝受燒制技術的極大影響,故稀有而又美麗的窯變色彩是不容易出現的,如紅泥在變化中出現閃耀的光澤變化;墨黑中間閃耀著紅色的碎星,藍色,或金屬色;紫泥燒成漆黑色,黑中泛紅,閃著火的耀眼光澤,或變成黃色或燒成均勻的浮雕顆粒,或燒成紫紅色,猶如雞血殘痕;本山綠泥燒成綠色、七彩星、棕色、翠綠色、軍綠色、翠色中泛出黃色彩星,各種梨色等等,有時還會出現上釉一樣的藝術效果。