發展沿革

研發背景

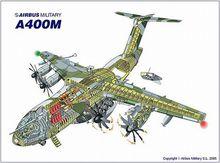

空中客車A400M軍用運輸機

空中客車A400M軍用運輸機 上世紀50年代服役的“大力神”運輸機逐漸不適 合現代戰爭要求,世界戰術運輸機市場存在巨大缺口,空客A400M看準時機,應運而生。

新老C-130同台,最新的C-130J與老式的C-130已經有了非常大的變化。自20世紀60年代起,北約各國大量裝備美國C-130“大力神”戰術運輸機。這種四發螺鏇槳運輸機產量超過2000架,參加了20世紀50年代以後所有的戰爭,並在歷次局部衝突和維和行動中起到了重要作用。經過幾十年服役和不斷改進的歷程,C-130“大力神”作為西歐各國空軍運輸機的“主力機型”,到20世紀末,世界各國在60~70年代間購買的“大力神”運輸機30年設計壽命將滿,超過1500架飛機面臨退役。

另外,C-130的機體結構基本延續50年代最初的設計尺度,載重量和寬度限制開始影響新一代陸軍裝甲車輛的設計和發展,嚴重製約裝甲車防護能力提高。美國重型部隊採用從瑞士“皮蘭哈”改進而來的裝甲平台為主力,它是在C-130性能限制下的妥協產物,裝甲防護能力嚴重不足。美國人花費很多精力為其研製附加的增強防護組件,既便如此,其防護性能還是不如歐洲新一代“拳擊手”等裝甲戰車系統。

新的戰略需要新的運載平台,發展新一代戰術運輸機已刻不容緩。除去戰略發展的需求,世界上接近2000架運輸機需要更新的巨大市場潛力也是一塊非常誘人的蛋糕。而且美國短時間內還沒有更新戰術運輸機的打算,只是在不斷改進老掉牙的C-130,這給了市場一個難得的機會。歐洲人希望再次憑藉空客模式,踏入戰術運輸機這個傳統的美國獨占領域。

全新研製有很多好處,沿襲成功的空客模式,新機由多國共同投資共擔風險,這樣一來投資國本身就是採購國,新機鎖定的目標採購數量可以被捆綁到一起,能夠保證獲得足夠的基礎生產數量。只要新機完成研發,基本就能正常生存,比美國公司單獨開發的風險小很多。歐洲國多是中等已開發國家,經濟能力無法與美國相提並論,任何一個國家度不能在每年有限的軍費中投入如此大的資金用於研發。多國合作實際上相當於整合整個歐洲的經濟資源,每個國家完全能夠承擔各自分攤的經費。新機在歐洲製造也有很多的政治好處,其能產生大約4000億歐元的經濟輻射效應,提供超過2萬5千個至少25年的工作崗位。所以,不管新一代系統會遇到什麼樣的麻煩和挑戰,歐洲人都有信心和決心將其變為現實。

設計研發

A-400M首飛

A-400M首飛 1982年,法國宇航公司、英國宇航公司、原西德MBB公司和美國洛克希德-喬治亞公司決定成立聯合工作小組,共同探討合作研製未來國際軍用運輸機(FIMA)的問題。起初,4家公司聯合研發FIMA是準備用其替換在美國和歐洲各國軍隊中服役的C-130戰術運輸機,以及在原西德、法國空軍中服役的C-160戰術運輸機。不過,在最開始的概念研究階段,FIMA合作體就沒有形成統一的思路。歐洲與美國之間基於自身的需求,對新型運輸機提出了不同的要求。為了照顧到相關國家的不同需求,參與合作的歐、美公司界定了兩種機型:FIMA-A和FIMA-B。英國和法國根據在馬爾維納斯群島、薩伊的作戰經驗,主張研發較大的戰術運輸機,也就是FIMA-A方案。FIMA-A採用4台渦輪風扇發動機,可從後方基地長約915米的混凝土跑道上起飛,運載29.5噸貨物,貨艙橫截面的寬度和高度均為3.65米,能運載“超美洲豹”直升機和自行火炮;德國人則傾向於研發較小的戰術運輸機,該機將採用4台渦槳發動機,最大起飛重量為80~85噸,貨艙橫截面的寬度和高度為3.6×3.5米,可將20噸公斤貨物空運至2000公里外;美國人想研發的卻是一種可在長約460米土跑道上強行起降的“超短距起降”戰術運輸機。

為了形成統一概念,FIMA合作體重新對FIMA進行了界定:FIMA將是一種基準型戰術運輸機,採用渦輪螺鏇槳發動機,最大起飛重量87噸,具有空中受油能力。為了兼顧各國不同的需求,其設計方案保留具有足夠的兼容性,可進一步將其更改為“重型”FIMA或“輕型”FIMA。隨後,合作體一致同意了FIMA的基本設計要求。

1987年,根據與FIMA合作體共同簽署的一項備忘錄,義大利阿萊尼亞公司及西班牙航空製造公司也加入進來。之後,FIMA小組的工作開始一邊倒地傾向於滿足歐洲需要,與美國“先進技術戰術運輸機”概念之間的差異也越來越大。美國與歐洲各國在新機研製指導思想、性能要求上的根本差別再次凸顯出來,美國參與這個項目也只是純粹的利益關係。美國擁有配置完備、列裝齊全的龐大軍事空運系統,除了C-141、C-5戰略運輸機外,還有正在C-17“環球霸王”III戰略運輸機。後者既具有過去只有戰略運輸機才擁有的強大運載能力、遠航程和更快的飛行速度,也具有中小型戰術運輸機的簡易機場起降性能。正是基於這一點,美國人想讓C-130這一級別的運輸機能直接抵達更多的地區、更深入前線、更直接地介入地面作戰行動,認為新研發的戰術運輸機換代機型必須是一種短距起落的飛機。相對而言,西歐各國的軍事空運系統不但規模很小,而且都沒有裝備戰略運輸機,不能空運大型武器裝備。歐洲人的當務之急就是增大軍用運輸機的運載能力和航程,滿足其快速反應集群對空運系統的要求。為此,歐洲人確認新研發的戰術運輸機代換機型應是一種可兼顧戰略、戰術空運任務的中型運輸機,這其實是一種介於C-17和C-130之間的機型,而不是美國人所希望的C-130“超短距起降版”。

1988年,FIMA合作體開始起草未來大型軍用運輸機的“歐洲總目標綱要”(OEST),設計要求中的“歐洲色彩”更加濃厚:與C-130戰術運輸機相比,FIMA的載重和航程性能更出色,機身貨艙的載荷能力更大,貨艙更寬、更高,巡航速度更快,艙內噪音水平更低,採用4台渦扇發動機和3人制空勤組。此外,還明確將FIMA界定為常規起落飛機,不會配置超短距起降所必須的增升裝置。歐洲根據自身實際情況來研製新型運輸機,不再考慮美國的需求。

1989年,美國洛克希德公司退出FIMA合作體。原FIMA合作體中的5個歐洲成員公司組成“未來大型軍用運輸機合作體”(Europflag),並於1991年6月在義大利羅馬聯合成立一家共擔風險的有限責任公司,繼續負責新機的研發、製造、支援及管理,FIMA也隨之改稱為“未來大型飛機”(FLA)。此外,該合作體還完善了歐洲未來大型軍用運輸機的“歐洲總目標綱要”,明確了對FLA的要求:常規氣動布局,採用4台渦槳發動機,最大起飛重量110噸,最大載重量25噸,可在915米長的簡易跑道上起降,航程4600公里,巡航速度740~830公里/時,貨艙高3.6米,容積比C-130大60%以上,能載運除主戰坦克以外絕大部分陸軍武器裝備,如武裝直升機、步兵戰車、地空飛彈發射車等,並能在各種高度上進行全天候空投、空降。

1992年,比利時和土耳其先後加入Europflag合作體;1993年,合作體的七個成員國政府簽訂了諒解備忘錄。FLA的可行性預研也於1993年第二季度如期完成,於10月轉入可行性研究階段,項目全面啟動。但是,隨著加入到合作體的國家越來越多,合作體成員國之間對生產任務和研發經費的分配比例產生分歧,誰都想既能多分配到一些生產任務,又想少分攤一些研發經費,嚴重影響了合作體所有成員國的利益,再加上歐洲各國已為“歐洲戰鬥機”耗費了太多的精力,FLA的研發進度大受影響,各成員國對該項目的信心也受到很大打擊。英國政府首先宣布退出,英國皇家空軍的C-130K最早於1966年交付使用,眼看著使用年限將滿。軍用運輸機的採購與交付時間一般都很長,如果不馬上著手解決替代機型的問題,到時皇家空軍的軍事空運系統將出現不小的空檔。無奈之下,英國人將目光轉到美國C-130J運輸機的身上。不過英國政府宣布退出後,英國宇航公司仍一直堅持“自費”參與FLA項目。英國退出後,法國也隨後在其多年度財政預算中取消了相關的經費預算。儘管英國和法國退出了,Europflag合作體仍堅持在1995年5月完成可行性研究,1996年開始轉入預研製階段,並制定了一套全面的規範。

1994年12月,英國訂購25架C-130J戰術運輸機,並公開表示FLA項目如果完成可行性研究,將會考慮重新加入,並宣布其購買40~50架FLA的意向。兩年後,英國政府見FLA已完成可行性研究並轉入預研製階段,實現了自己的承諾,法國也重新明確了其對合作研發、購買FLA的熱情。英國和法國重回合作體後,西歐七國家共同通過了一項協定,初步明確了各自欲購買FLA的架數,總需求量確定為228架。德國人在簽署協定後對俄羅斯和烏克蘭聯合研製的安-70大型運輸機感興趣,執意要探討用該機作為歐洲未來大型軍用運輸機備選方案的問題。德國在德國總理科爾執政時期,為取得在東歐的影響力、確保德國在俄羅斯及烏克蘭的利益,德國政府有意支持烏克蘭研製的安-70,以作為FLA計畫一旦失敗的備用方案。安-70的貨艙寬和高度分別達4米和4.1米,最大商載達47噸,比美國C-141“運輸星”(貨艙寬3.12米、貨艙高2.76米)和俄羅斯伊爾-76(貨艙寬3.45米、貨艙高3.4米)還要大得多,這對裝載大型貨物極為有利。在擁有出色運載能力的同時,安-70還具備和戰術運輸機一樣優秀的短距起降能力、接近於渦扇發動機運輸機的巡航飛行速度,其採購和使用與維護成本卻只相當於這類重型運輸機的幾分之一。與還停留在紙面上不知何時才能“飛起來”的FLA相比,安-70已完成多次試飛並於1998年8月交付俄羅斯空軍開始進行飛行測試。

就在德國人為了安-70與Europflag合作體大加爭吵時,義大利退出,並訂購了18架C-130J戰術運輸機。而德國人在力推安-70時,一些國內政客們也對英國和義大利採購C-130J大加批評,認為使用美國製造的運輸機在政治上站不住腳。FLA項目經歷著新一輪的內證“鬧劇”。德國科爾政府政治性地傾向於安-70運輸機這一舉動嚴重延誤了FLA的進度。1998年,FLA終於完成了預研,開始轉入正式研製階段。此時的方案與最初方案有很大不同,有效載荷更大,相應的貨艙的長、寬、高也加大了不少,航程更遠,巡航飛行速度也更快。

數次“內耗”嚴重滯阻了FLA的進程,衝擊著合作體的根基。合作體開始探尋通過一種商業化途徑來研發FLA,以便在個別國家突然撤出後,該項目仍能夠繼續進行下去。

在經歷數次風雨波折之後,歐洲空客公司成立專門的軍用機部門(AMC,後於2001年12月12日正式註冊成立為空客軍用飛機公司),開始接管FLA項目。該公司採用空客公司的民機研發模式管理該項目,將其研發工作納入商業化運作軌道。原合作體成員國將依各自採購的架數擁有該公司的相應股份。其中,空客公司占63.8%的股份,歐洲宇航防務集團(EADS)占25.5%的股份,土耳其、比利時、葡萄牙的三家公司各占5.1%、4.1%和1.5%的股份。空客公司堅持只有在獲得足夠數量的購銷契約之後,才能啟動FLA研製工程;並保證FLA將在契約簽訂後的51個月內首飛、71個月內開始交付用戶。但後來空客並沒有做到他們的承諾,首飛時間仍大大延期。

1999年2月,高效率運轉的空客公司向原Europflag合作體各成員國正式提交了其關於“歐洲未來大型軍用運輸機”的投標書。在投標書中,FLA被正式命名為A400M。在這次競標中,美國C-17戰略運輸機、C-130J戰術運輸機以及烏克蘭安-70大型運輸機均積極參與投標,A400M項目承負著巨大的壓力。但是空客軍用飛機公司信心十足,因為它手中握有“政治”和“經濟”牌——原合作體各成員國或多或少都擁有空客軍用飛機公司的股份;而在政治上,科索沃戰爭後“歐洲一體化”再次熾熱熏天,善於經營的空客公司也充分利用極有利的大環境,大打“歐洲牌”,將對A400M運輸機支持與否的問題“升級”成了對歐洲防務一體化的政治態度問題。最終,空客軍用飛機公司擊敗各路競爭對手,A400M成為最後的贏家。2000年8月,歐洲七國和土耳其聯合宣布,他們已經選定空客公司A400M作為歐洲未來大型軍用運輸機,表示要採購225架,其中比利時7架、法國50架、德國73架、義大利16架、盧森堡1架、西班牙27架、土耳其26架、英國25架。2001年3月,葡萄牙宣布其也將購買4架A400M,並要求參與相關的研發工程。

2001年巴黎航展期間,八國正式簽署採購備忘錄,明確各國將要購買A400M的架數,但採購數量減少為196架:德國73架、法國50架、西班牙27架、英國25架、土耳其10架、比利時7架、葡萄牙3架、盧森堡1架。雖然這次簽署的採購數量減少了29架,但總數仍超過了180架——這是空客軍用飛機公司認為啟動A400M運輸機實質性研發工程所需的最低訂購架數。

2003年5月27日,歐洲防禦採購局(OCCAR)為七個FLA項目啟動國與空客軍用飛機公司在德國波恩正式簽署180架A400M軍用運輸機的採購契約,單價8000萬歐元(以當時匯率約價值8500萬美元),總價值達200億歐元,這是歐洲有史以來最大的軍事訂單之一。根據契約,各國採購數量為德國60架,法國50架,西班牙27架,英國25架,土耳其10架,比利時7架,盧森堡1架。 這一契約的簽署標誌著從“未來國際軍用運輸機”(FIMA)一直到“未來大型飛機”(FLA),歐洲未來大型運輸機在經歷了長達21年的曲折坎坷之後,終於迎來了遲到的春天。

A-400M首飛

A-400M首飛 2005年1月初,A400M項目七個歐洲發起國的代表、政府官員和空客公司軍機項目的高級主管們一起在空客德國公司的工廠舉行慶祝儀式,見證了第一個下機身框架的加工,這標誌著該項目開始進入主要機身部件生產階段。該部件位於機身中段,長5.4米,從一塊鋁板加工出來。共有18個這樣的隔框支撐地板和主要機身結構。加工過程從一個兩噸多重的原材料開始,最終完成的隔框重量只有25公斤。加工之後的廢料將百分之百得到回收。A400M的項目管理與過去軍用運輸機研發生產的管理模式不同,其研製與生產大量汲取過去在民用大型客機上各種成熟的實踐經驗。在A400M項目的研發生產管理中,最大的特點是首創性地採用了“邊設計邊製造”和“首架即為量產型”的模式。而在2005年1月開始製造的首個下機身框架即是“先設計完成先製造”的首個部件,當時還有很多其他部件的設計並未完成,只在具體設計完成後再陸續投入生產。這充分體現了空客在CAO/CAM計算機輔助設計與製造的先進水平和精湛的加工工藝水準。根據研製計畫,A400M第一架飛機即是量產型,在首飛後18個月直接交付給客戶,這在大型飛機的研製史上還是首次。過去,世界各國在研製新機時往往都是先製造數架原型機作為測試之用,待完善之後才正式投產經過改進的量產型。這樣雖然穩當,但無論是在研製成本還是研發周期上都耗費頗多。空客公司依靠幾十年來在民用大型客機方面所積澱的深厚功底,在A400M項目上大膽採用不製造原型機,首架飛機即為生產型的模式,雖然風險很高,但也為空客省出大量的研發成本和時間。

按計畫分工,法國瑪特拉宇航公司將研製A400M的玻璃座艙和飛控系統,生產機冀的中心冀盒、機身的機頭段和發動機短艙;英國宇航公司負責機冀的外翼盒,德國戴姆勒-克萊斯勒宇航公司負責中機身後段和垂直安定面;西班牙飛機公司承擔總裝。另外,義大利阿利塔萊婭公司負責後機身和貨運系統,比利時弗萊貝爾集團生產機翼前緣和襟冀,土耳其宇航工業公司製造中機身前段和起落架艙、艙門和升降舵。 除了歐洲國家參與A400M項目,空客公司還積極爭取歐洲以外的國家也加入到該項目中來。2005年4月,南非政府與空客簽署加入A400M運輸機研製與製造項目的意向書,成為首個A400M項目的非歐洲參與國。作為A400M項目合作夥伴,南非丹尼爾航空公司負責機身上部殼體和碳素複合材料機翼-機身整流蒙皮的製造,由南非製造的第一組機身上部殼體(機身頂部部分蒙皮)於2006年6月8日開始交付。南非空軍計畫採購8~14架,交付時間為2010~2014年,價值8.37億歐元。同年,馬來西亞和智利也宣布購買A400M,分別簽訂4架和3架的採購契約。

戰機首飛

首飛照片

首飛照片 首架空中客車A400M軍用運輸機於2009年12月11日在西班牙塞維亞成功完成首飛。這架生產序列號為MSN 1的A400M飛機於西班牙當地時間10點15分從塞維亞機場起飛,經過3小時47分的飛行,於當地時間14點02分(格林威治時間13點02分)返回塞維亞並成功著陸。

由空中客車公司軍用運輸機首席試飛員Edward Strongman擔任機長。副駕駛由43歲的試驗試飛員Nacho Lombo擔任。飛機上還有4名工程師:高級試飛工程師Jean-Philippe Cottet(43歲),負責動力裝置;高級試飛工程師Eric Isorce(52歲),負責系統和性能;高級試飛工程師Didier Ronceray(54歲),負責飛機的操縱性能;試飛工程師Gerard Leskerpit(50歲)。機組人員確認,試飛飛機以及該飛機所裝配的4台Europrop International 公司生產的TP400D 渦輪螺鏇槳發動機的性能均達到預期目標。

進行首飛時,該飛機重量為127噸,包括15噸測試設備。A400M的最大起飛重量為141噸。按照計畫,6人組成的機組按照直接法則探索了飛機的飛行包線,包括廣泛的速度範圍;並測試了在高空中收放起落架和載貨裝置。機組人員在檢查了飛機的著陸形態性能後,返回塞維亞。 2013年6月18日,空中客車(空客)公司研製的A400M運輸機在法國巴黎航展上作飛行表演。

基本參數

| 飛行員 | 兩個 |

| 載量 | 37噸或116人 |

| 機長 | 43.8米 |

| 翼展 | 42.4米 |

| 機高 | 14.6米 |

| 空機重量 | 70噸 |

| 起飛最大重量 | 141噸 |

| 最大降落重量 | 114噸 |

| 最高時速 | 560公里每小時 |

| 起飛需要距離 | 940米 |

| 降落需要距離 | 625米 |

| 最大升限 | 11300米 |

| 最大航程 | 9300千米 |

| 載重20噸最大航程 | 6950千米 |

| 載重30噸最大航程 | 4800千米 |

| 載重37噸最大航程 | 3300千米 |

部分數據來源

硬體設計特點

為了滿足歐洲各國對A400M軍用運輸機提出的一系列要求,設計人員不僅對總體布局、貨艙結構和裝卸系統等方面進行了精心設計,採用“寬體化”設計,增加了貨艙容積和裝載效能,並改善了結構堅固性、任務適應性和短距起落性能,還採用了空客民用客機的電傳操縱系統和駕駛艙設計。歐洲A400M運輸機在製造過程中廣泛使用了合成材料(英國GKN宇航公司負責為A400M製造複雜的炭合成翼梁),其有效載荷大大超過現有的美制C-160和C-130大型運輸機。該機擁有高懸浮起落裝置,可以在短距離內完成起飛和降落;該機還具備遠距離高速巡航的能力,可以執行長距離機動運輸任務。歐洲A400M運輸機可以進行空中加油,完成長距續航;同時在兩小時內,該機可改裝作為空中加油機使用。

總體布局

A400M採用懸臂式上單冀和T形尾翼式的常規氣動布局,機冀採用超臨界翼型設計,後掠角為18°機翼下裝有4台功率達11000軸馬力的TP400-D6渦輪螺鏇槳發動機,這是西方目前功率最大的渦輪螺鏇槳發動機。每側機翼的兩副螺鏇槳鏇轉方向相反,既可以抵消螺鏇槳轉動產生的扭矩,又改善了螺鏇槳滑流對機翼升力分布的影響,增加了機翼升力係數。憑藉優秀的氣動設計和功率強大的發動機,A400M的巡航速度高達0.68~0.72馬赫,與裝用渦扇發動機的大型運輸機相比也不遑多讓。為了適應在野戰機場起降,A400M採用承載力強的多輪式前三點起落架。前起落架為並列雙輪,主起落架為串列式6輪,左右共12個輪子,寬達6.2米的主輪距和低壓輪胎有利於飛機在前沿野戰簡易跑道上起降和轉向。

駕駛員座艙

A400M運輸機駕駛艙

A400M運輸機駕駛艙 A400M的駕駛員座艙具有全景夜視能力,可容納兩名機組成員,必要時可以多承載一人,負責特定任務操作。該機裝備的電線控制系統(Fly-by-Wire),由空中客車民用機公司進行研發。兩具邊置操縱系統將為駕駛員提供飛行過程中無限多的視野空間。節流閥裝置位於主駕駛員和副駕駛員之間。 A400M的合成航空電子設備模組源自空中客車公司的A380客機,由泰利斯公司和迪爾宇航公司進行改進和研發。其中包括:9孔6 x 6英寸座艙控制和顯示裝置,以及配備有液晶顯示屏、擁有增強的先進駕駛員頭盔。

貨艙設計

歐洲A400M大型軍用運輸機

歐洲A400M大型軍用運輸機 軍用運輸機的最主要用途就是執行空運任務,投送運載各種軍事裝備和人員。從這個意義上來說,軍用運輸機就是圍繞著貨艙來進行設計的。為滿足歐洲各國針對可裝運大型武器裝備這一“重點要求”,A400M的機身/貨艙結構設計與C-130、安-12等傳統的戰術運輸機有很大不同。A400M的貨艙橫截面形狀與以往的各種戰術運輸機不同,其機身結構經過計算機仿真模擬分析後,設計為頂部圓型,兩側微弧而圓角過渡到平直底邊的橫截面形狀,貨艙則為四角修圓的近似方型橫截面形狀採用較方橫截面形狀設計的另一大好處,就是因為機身底部扁平,所以貨艙地板離地高度可以大幅度降低。在裝卸小件散貨時,放平尾部大貨艙門兼貨橋,就正好可以與運送物資的卡車對接,直接利用貨橋和貨艙地板上的傳送帶、滾棒和機內吊運裝置更快速的完成裝卸。而在裝卸大型車輛時,因為貨艙地板離地高度低,再加上主起落架具有“下蹲”功能,可以進一步降低貨艙地板高度,所以貨橋放下後的坡度就很小,這對於大件貨物的裝卸特別有利。

雖然將機身設計成近似於方型橫截面形狀能在貨艙空間利用率上獲得最大化的益處,但是其也存在一個嚴重的問題―機身應力都集中在底部兩側的角上,這在結構強度設計上是個很大的難題。針對這一難題,設計師在機身載荷較大的部位採用高強度鈦合金來設計加工零部件,並利用計算機仿真模擬分析,對兩個角修圓以減輕應力集中,針對應力傳遞方向最佳化設計加強結構。經過最佳化設計的A400M具有不低於30000小時的服役壽命,在裝載37噸貨物時過載限制為2.25g,在裝載31.5噸貨物時過載可達2.5g,並有很高的結構損傷容限。

A400M的貨艙長度為23.2米(含貨橋),貨艙高度為3.85米,貨艙地板寬度為4米,貨艙容積達356立方米,比C-130J的貨艙容積還要高出兩倍。A400M的“寬體化”貨艙甚至比C-141運輸機的貨艙寬度和高度還要大得多,並且機翼的中央翼盒避開了貨艙,從機身上部穿過,不會占用貨艙內部高度。為便於大型裝備的裝卸和空投,A400M的尾部明顯上翹,並採用兩扇貨艙門,前貨艙門放下後作為裝卸貨橋。貨橋長5.4米、寬4米,可在貨橋上堆放6噸重的貨物,後貨艙門向內向上打開。在側舷突出部的後端裝有兩個液壓操縱的支撐設備,以防止裝運重型貨物時飛機“後翻”。除機尾的大貨艙門外,A400M機身上另有四個門,每側兩個。前機身兩個門左邊是機組乘員登機門,右邊是應急出口,機翼後的兩個側門可用於空降傘兵。在駕駛艙和貨艙的頂部還布置了3個應急出口,並可作為通往機翼上翼面的檢修通道。

“寬體化”的貨艙設計使A400M的裝載能力非常出色,根據不同的任務需要,貨艙內部只需要一人就能在很短時間內就完成改裝,安排最佳的貨物裝運固定方案。在運載大型裝備時,貨艙內可以前後串列安放2架“阿帕奇”或1架“超美洲豹”直升機,裝運裝甲車輛等裝備時可以裝運1門M109A6自行榴彈炮或裝運3輛M113裝甲輸送車;運送兵員時可乘載120名全副武裝的士兵或傘兵,此時座椅為四排縱向排列,靠貨艙壁的兩排座椅通過絞鏈安裝在艙壁上並且可以摺疊收起來,中間的兩排座椅可完全拆除;裝運貨櫃時可運載9個2.235×2.743米的標準貨櫃,或以貨盤在中間、人員靠艙壁乘坐的布局混合裝運9個貨盤和57名兵員。在貨艙內,除設有一個固定的洗手池外,還設有兩個固定的遮蔽式小便池。

A400M的貨艙比C-130更加短粗,可用空間大幅提高,容積幾乎是C-130的2倍。在A400M貨艙地板上布置有系留環、導軌和滾棒系統等機內自裝卸設備,這些設備一直延伸到尾門貨橋上,在不需要時可以把滾棒/系留環系統隱藏在貨艙地板下,並可選裝用於3.175米寬民用標準貨盤的滾棒/系留環系統;在貨艙的前端,飛機中線地板下的位置配有一台重型絞盤,用於牽引重型物資的裝載。在A400M機身後部裝有一台最大起吊重量為5噸的起重機,其滑軌一直延伸到尾貨艙外機尾處,能夠直接從地面或從各種高度的卡車上吊裝所有軍用貨盤和散裝貨物,貨運員利用一個手持式遙控裝置即可操縱這台重機。到2013年為止,只有A400M才具備這種不依靠外部保障機械設備既可裝運貨艙外貨物的能力。

為了提高裝運效能,A400M配備一有“自主式貨艙作業系統”。該系統具有很高的自動化程度,可以精確測量出飛機在裝卸載荷時所引起的重心變化,在地面裝卸階段就自動計算並在貨運員工作站的顯示器上標出最佳裝載位置。“自主式貨艙作業系統”與貨艙內裝卸系統相結合,在完全無機場保障設備的前提下只由一名貨運員就能高效完成所有貨物的裝卸,而無須地面人員協助。在世界各國所有型號的運輸機中,只有A400M和美國C-17才配備有這種高度自動化的貨艙載荷管理系統。

機翼設計

在A400M運輸機上,複合材料占結構重量的比例達35%~40%,特別是機翼,碳纖維複合材料占機翼結構重量比例高達85%,開創了使用複合材料為主要材料製造大型運輸機機翼的先例。採用碳纖維製造的機翼,重量是同等強度鋁合金機冀的75%至80%,並且不會產生金屬疲勞,先進複合材料的廣泛套用對於減輕結構重量相當有利。在A400M的複合材料設計和製造中,廣泛採用了計算機輔助設計軟體,如土耳其航空航天工業公司就使用美國維斯特吉公司的Fiber SIM軟體來進行設計。土耳其航空骯天工業公司作為空客A400M項日的簽約合作方,在CATIAV 5CAD模擬環境中利用該軟體為A400M運輸機設計了副翼及擾流片等氣動控制面。

A400M的機翼除前緣、前後緣支承結構及鉸鏈採用鋁合金外,其氣動舵面、機冀蒙皮、桁條以及中央翼盒與外城盒接頭的某些部件也均為複合材料。但為了確保強度安全,A400M機翼與機身的接頭採用鈦合金製造並用螺栓以雙鉤環固定,以保證在斷裂時有雙余度保險。該機冀蒙皮與加強筋組成一體固定在碳纖維複合材料翼樑上,翼肋仍採用鋁合金製造。因為其主要受壓應力,此時用複合材料與用鋁合金並無大的不同。除機翼外,A400M的尾部貨艙門、起落架艙門、整流罩以及螺鏇槳也採用高強度複合材料來製造。空客公司同時還在進行一項計畫―研製全碳纖維複合材料機翼,並已製造出6.2米的翼盒驗證件。

為了獲得0.72馬赫高速巡航飛行時的氣動性能併兼顧好低速性能和操縱性,A400M的機翼並沒有採用以往戰術運輸機常用的平直機翼,而是設計了為適合高亞音速飛行的超臨界翼形後掠機冀,機翼後掠15°,並有4°下反角。在A400M機翼的內部布置有7個油箱,總共可容納640000升燃油;在每側機翼上有一塊外側副翼、四塊用於滾轉操縱和減速的擾流片和兩個雙縫襟翼,這些氣動舵面也均為複合材料製造。在外翼下方設有4個武器掛架,可用於掛裝電子對抗吊艙或其他裝備。

除大容量的機冀油箱外,A400M也可以通過固定在機頭上方的受油管來進行空中加油。根據飛行任務的性質不同,這根受油管可以很方便地拆下或重新安裝。A400M飛行速度從最小的240公里/時到0.72馬赫的最大巡航速度,所覆蓋的飛行速度範圍很大,因此改裝為空中加油機後既可以為直升機進行空中加油,又可以為戰鬥機進行空中加油。到2013年為止,除該機和安-70外,其他任何一種運輸機改裝為加油機後都做不到這一點。與C-130、伊爾-76等運輸機改裝成加油機就必須回廠大改不同,A400M只需要利用簡單的外場工具,在兩個小時內就可以把兩個軟管加油吊艙裝配到機翼的多功能連線點上,並在貨艙內裝上一套中軸線貨盤固定式軟管加油裝置。為了加大供油量,還可以在貨艙內加裝一個容量為13噸的附加油箱。

A400M運輸機尾翼為高置丁型尾翼布局。由於A400M的發動機採用翼下吊掛安裝,後機身的氣流受到螺鏇槳或其他結構的干擾,如果尾翼採用常規布局則無法滿足對平尾結構氣動效率的要求。而採用T型尾翼,水平尾翼處於機翼氣流波動範圍之外,高平尾在飛行狀態時受機翼下洗流的影響最小,動壓損失也最小,垂尾展弦比和根梢比也比較小,大大改善了水平尾翼的氣動效率。另外,因為水平尾翼高置於垂直尾翼梢部,既可起到垂直尾翼端板的作用,減少垂直尾翼面積,又因為垂直尾翼的後掠可使水平尾翼獲得較長的力臂,降低平尾面積。這樣既降低了阻力,又減輕了結構重量,還能減少在地面裝卸大型貨物和裝甲車輛時平尾被碰傷,或螺鏇槳颳起的地面異物對水平尾翼造成損壞的可能性。

方向舵是帶鋁合金鉸鏈連線肋的碳纖維加強型結構,由兩台液壓伺服作動筒和一台電動馬達驅動。A400M的垂尾面積較大,有著非常不錯的航向穩定性。水平尾翼為鋁合金中央結構翼盒和兩個複合材料的外側盒段結構,中央盒段為水平尾翼與垂直安定面的連線提供安裝固定結構。水平尾翼兩側各有一塊升降舵,其主結構也採用了碳纖維複合材料。

動力設計

A400M擁有號稱西方最大的渦槳發動機。發動機在A400M發動機選型的最初階段,有多家發動機廠商向空客軍用飛機公司送交標書,其中有斯奈克瑪、MTU和菲亞特聯合研製的以M88-2發動機為基礎發展而來的M138渦輪螺鏇槳發動機;BMW和羅爾斯·羅伊斯以BR-715為基礎發展而來的渦槳發動機;加拿大普拉特·惠特尼公司以PW800渦扇發動機為基礎發展而來的PW180渦輪螺鏇槳發動機。

由發起國訂購的180架A400M就需要750多台發動機,但其銷售量遠不止於此。面對來自全球最著名的發動機廠商之——普拉特·惠特尼的競爭壓力,2000年9月,斯奈克瑪、羅爾斯·羅伊斯、MTU和菲亞特四家公司簽署了合作協定,充分利用各自參加競爭的發動機方案和現有技術,共同出資組建歐洲國際渦輪螺槳發動機股份有限公司(EPI),推出為A400M運輸機新設計的TP400-D6渦輪螺鏇槳發動機方案。斯奈克瑪公司總裁兼總席執行官瓊-保羅·貝查特公開發表聲明,說這將是歐洲的發動機用於歐洲自己的飛機,普拉特,惠特尼表示,如果空客選用PW180的話,該發動機將以高度歐洲化的方式進行研製、生產和實施後勤保障。2003年5月,空客軍用飛機公司最終選擇下TP400-D6作為A400M的發動機,羅爾斯·羅伊斯公司負責最後的總裝。A400M裝備四台TP400-D6渦槳發動機,每個發動機的最大輸出功率達11,000軸馬力。EPI公司宣稱A400M運輸機將成為有史以來西方建造的最大型渦輪螺鏇槳飛機。

採用羅爾斯·羅伊斯先進的三軸結構也使技術風險大大增加TP400-D6為三軸設計,其輸出功率高達11000軸馬力,是迄今為止西方國家製造的功率最大渦槳發動機。它以法國陣風戰鬥機的M88-2發動機核心機為基礎,採用BR700-TP方案的進氣口、三級低壓渦輪和減速齒輪箱,瑞達700渦扇發動機縮小比例的五級低壓壓氣機、中壓渦輪等單元組合而成,並增加了一個中壓壓氣機。總體來看,憑藉斯奈克瑪、羅爾斯·羅伊斯、MTU和菲亞特這四家公司在航空渦輪發動機領域雄厚的實力,TP400-D6採用現有發動機各單元體來進行最佳化組合的設計是一種可行性很高的方案,而且比最初供候選的M138發動機方案有更大的功率提升潛力、更高的燃油效率和更好的可靠性。

該發動機採用雙通道全許可權數字式發動機控制系統(FADEC),具備非常完善的發動機控制與動力管理功能,具有自動功率/自動油門、自動和手動的啟動程式、自動再點火、內置式測試等各種狀態監測與保護功能,以確保發動機能在各種惡劣條件下都能安全穩定的運行。在發動機進氣道中配有加熱除冰裝置,進氣道經過最佳化設計後,在最大限度地減少了氣流畸變和壓力損失的同時,還保留了良好的顆粒分隔能力。

A400M的設計巡航速度為0.68~0.72馬赫,是西方國家飛行速度最快的大型渦輪螺鏇槳飛機。要達到這么快的飛行速度,一個很大的難題就是螺鏇槳轉速過高導致槳尖速度過快而很容易失速,並會產生很嚴重的喘振和噪音。設計人員通過計算機模擬、風洞試驗和飛行平台驗證,從五種配置方案中選取最最佳化的槳葉葉型和螺鏇槳直徑,採用又薄又寬、前緣尖銳並帶有後掠的大曲率先進三維後掠槳葉葉型。另外,設計人員從空氣動力學角度對槳毅、發動機短艙和機翼進行一體化設計,使阻力和噪聲達到最小。

A400M運輸機所採用的FH386型螺鏇槳由法國拉蒂埃·菲雅克公司負責製造,為單件金屬轂心、8片碳纖維複合材料葉片結構,螺鏇槳直徑5.18米,巡航飛行時槳尖速度為198米/秒,起飛時槳尖速度為228.6米/秒。FH386型螺鏇槳的槳葉由碳纖維梁和複合材料外殼結構組成,槳葉表面覆蓋了一層聚亞氨脂膜敷層以防腐蝕。槳葉前緣裝有電加熱除冰裝置,前緣外表面還有一個鎳制防護罩,以保護槳葉不會因外來物的撞擊而受傷,並起到防腐蝕作用。 特別值得一提的是,在過去各型渦輪螺鏇槳飛機中,螺鏇槳和發動機的控制系統各自都是獨立的;而A400M將螺鏇槳的控制系統也綜合到全許可權數字式發動機控制系統中,這在世界航空史上也是首次。該控制系統能自動控制槳葉的運行狀態,使螺鏇槳始終保持在一個恆定、最佳的效率速度,並具有過速保護、喘振監測和恢復、螺鏇槳自動變距和自動順槳功能。渦輪螺鏇槳發動機和渦輪風扇發動機在工作特性上有著很大不同,由於螺鏇槳直徑較大,轉速比發動機渦輪低,還要有變距、反槳等控制功能,因此發動機控制系統和螺鏇槳控制系統在控制率上完全不同。

因為技術難度過大,歐洲國際渦輪螺槳發動機公司沒能按預定進度完成發動機控制系統的編寫,結果原本定於2007年3月份將TP400-D6發動機裝在C-130K空中試車台上開始進行的飛行測試被推遲,致使A400M的首飛日期被拖至2008年9月份,首架交付日期也將比計畫推遲6個月,總延遲時間可能高達12個月。這次延誤迫使歐洲國際渦輪螺槳發動機公司高層管理人員改組,總經理何賽·馬森被炒了魷魚,羅爾斯·羅伊斯公司防務分部負責軍品及直升機的主管尼克·杜倫接任倒霉的何賽·馬森留下來的職務。

A400M採用渦輪螺鏇槳發動機還是受益良多。渦輪螺鏇槳飛機在起降性能上具有一定的優勢:因為螺鏇槳的高速滑流流過機翼上表面而產生的切洗作用,低速時可增大機翼升力,不必像渦扇運輸機那樣要設計動力增升裝置:而在著陸時,渦槳發動機所具有的“反槳”能力可縮短著陸滑跑距離,也不需要設計發動機反推裝置。憑藉PT400-D6發動機強勁的功率和先進的氣動設計,A400M的巡航速度幾乎和渦扇運輸機一樣快。與渦扇運輸機相比,在相同載荷情況下A400M的起飛重量要輕15%,油耗節省20%,起飛著陸性能卻更出色。A400M在標準國際大氣壓+15℃和914米海拔高度的條件下,以最大起飛重量起飛時起飛場長小於一公里,最大著陸重量時著益蓄陸場長小於600米,至在最大起飛重量時可在2%的坡度上向後倒退。A400M運送30噸重量貨物時任務半徑可達2450公里,從巴黎起飛可達歐洲全境以及非洲北部然後再返航;運送20噸貨物時任務半徑可達3550公里,從巴黎起飛可達中東、俄羅斯腹地以及非洲中部;在飛機空載的情況下,任務半徑甚至可達4900公里遠,相當於從德國法蘭克福直飛中國烏魯木齊然後再返航;作空載轉場飛行時,航程高達9445公里,從巴黎起飛幾乎可以達到世界上任何地點。完成上述飛行任務後,機上還有5%的剩餘燃油。多輪小車式前三點起落架能適應全球各地所有條件複雜的機場。前起落架為並列雙輪,主起落架則採用了三減震支柱小車式起落架,每個大行程搖臂式減震支柱布置並列雙輪,左右共12個機輪。與之相比,就算是C-17這樣“大傢伙”的主起落架也僅僅採用了雙減震。A400M運輸機可在30米寬的跑道上作180°轉向,並在60×60米的停機坪上運動而不會碰撞到其他飛機或障礙物。A400M寬達6.2米的主輪間距及低壓輪胎,甚至可在僅經過簡單平整的硬土地面上起降。

可靠性設計

歐洲A400M大型軍用運輸機

歐洲A400M大型軍用運輸機 為了具備更好的生存能力,A400M運輸機的關鍵系統和設備都採用了余度設計和隔離措施。機上留有安裝各種防禦設備的空間,每個國家可以根據各自需要進行選擇。機載防禦設備包括雷達告警器、飛彈發射告警器、箔條/曳光彈散布器等,機冀下的多個外掛點可以用於安裝電子對抗吊艙,進一步提高綜合防禦能力。此外,考慮到低空高速飛行條件下可能受到的地面威脅,A400M裝備有地面防撞告警系統,並可安裝專用裝甲和防彈擋風玻璃來保護駕駛員,同時採用減少發動機紅外輻射裝置和在油箱中添入阻燃防爆的惰性氣體來提高生存性能。

另一個很重要的優勢就是具有非常低的全壽命使用成本和良好的維護性。對於A400M運輸機而言,最大的挑戰是無維護使用周期特性——即保證在為期15天的部署時間裡,只需要機組人員對其進行最簡單的保養而不需要進行維修。另外A400M只需攜帶隨機零備件及工具,不需任何其他支援設備便可具備150天的“部署能力”或最短為500飛行小時的“定期維護間隔”。在12年的服役期內,計畫性維修造成的停飛期不超過84天。

電子軟體設計解析

航電系統

A-400M結構圖

A-400M結構圖 航電系統得益於空客公司在大型民用客機設計經驗上多年來的深厚積澱,A400M的駕駛艙和航電系統大量引用了空客A系列客機的先進技術和“人性化”設計概念。A400M駕駛艙為雙層、雙人制駕駛模式,內部空間設計得非常寬敞,機組乘員即使穿戴上“三防”防護服在駕駛艙內也不會感覺擁擠。上層艙為駕駛員駕駛艙,下層艙設有貨運員座位,兩層艙之間有樓梯相連。寬敞的上層駕駛艙內必要時還可以增加一名機組乘員,負責複雜戰術任務時特定任務的操作,並為第四名機組乘員預留了空間。A400M駕駛艙的風擋也作了特別設計最佳化,擁有現役軍用運輸機中最寬廣的視野。駕駛員透過風擋能看到所有4個螺鏇槳和兩側翼尖,在急劇下降過程中有非常出色的向下和向前的視野,而且在地面機動過程中也大大提高了操作效率和安全性。空客公司是設計製造民航客機“出身”,對於如何才能使乘員在長途飛行時更舒適這方面頗有心得,在A400M的設計上充分體現了這點:除了在駕駛艙的後部設定有廚房設備和為長途飛行時駕駛員休息用的鋪位外,空客的設計人員甚至還在下部艙內貨運員位置的邊上配置了兩個男女性都適用的商用標準廁所,真可謂考慮得無微不至。

充分引入商用標準設計的座艙先進且舒適A400M的“玻璃”式駕駛艙設有六個全彩液晶大螢幕顯示器,每個駕駛員座位的前上方各裝有一個可向上摺疊收起的平視顯示器(HUO)。與一般軍用運輸機不同的是,平顯是A400M的主飛行顯示器,可顯示飛行姿態、航向、航跡和高度等信息,並在著陸、空投、超低空飛行和空中加油等需要駕駛員高度集中精力時顯示著陸引導標示、空投引導標示和威脅告警信息,可讓駕駛員不必將視線移至他處就可對基本的飛行狀態信息一目了然。六個尺寸相同的全彩液晶大螢幕顯示器設定在儀錶板上,各顯示器的功能可互換。最外側是主飛行顯示器(PFD),顯示的信息除與平顯相同外,還顯示自動駕駛儀系統的工作模態和一些輔助信息;稍內側是導航和戰術顯示器(NTD);中間左側的顯示器為發動機狀態和告警顯示器(EWD),主要向駕駛員顯示發動機的運行參數和提示告警;中間右側的是系統顯示器,顯示常規系統以及諸如自衛、貨艙和空中加油等軍用系統的相關提示信息。在中央操縱台上設有兩套大尺寸全彩色多功能控制和顯示裝置(MCDU),並在操縱台後可為第三名機組乘員選裝第三套相同的多功能控制和顯示裝置。駕駛員通過該裝置來獲取或修改自動飛行任務管理系統信息。座艙內還為駕駛員配備了能夠增強夜間觀察能力的先進駕駛員頭盔,另外還配有機載攝像機,機組乘員可選擇在任何一台顯示器上查看機載攝像機的視頻信息。特別值得一提的是,為避免駕駛員觀察儀錶板的視界受到影響,A400並沒有採用過去大型運輸機通常採用的駕駛盤,而是引用已在A320A340系列民航客機上的“側桿式”駕駛桿設計。這樣的設計可以徹底騰出駕駛員座席與儀錶板之間的空間,做到真正的無遮擋。在現役軍用飛機中,只有A400M這一種大型軍用飛機採用了“側桿式”駕駛桿。

為了確保全天候執行任務,並在靠近作戰地域進行空運和空投,A400M運輸機採用了比較完善的通信、導航等電子設備。導航系統包括集成在GPS系統中的慣性參考系統(IRS),綜合了風切變和地形跟蹤能力的氣象雷達,無線導航裝置包括儀表著陸系統、甚高頻全向信標(VOR)、測距儀(DME)、空中交通管制接收機(ATC)、自動定向儀(ADF)和戰術空中導航系統(TACAN)。兩台通信處理計算機與飛機的任務管理系統相聯結,通過標準1553B和ARINC429數據匯流排來交換數據。數據傳輸能夠通過加密的HF或VHF波段實現,也可選裝衛星通信設備。

A400M運輸機採用四餘度數字式電傳飛控系統,使其在整個飛行包線內具有反應迅速、操縱靈活的特點。在作戰空域中進行緊張的機動飛行時,電傳飛控系統可防止飛機超出最大允許飛行速度、過載極限或失速迎角,從而減輕了駕駛員的工作負擔,實現“無憂慮操縱”,即使在危險區域作3048米/鐘的大角度急劇機動下降時也可以控制得更加安全。為了控制研製成本,該機所採用的電傳飛控系統在空客公司民用A系列客機的基礎上移植開發而來。另外,A400M運輸機還配置了一套先進的自動飛行系統(AFS),與飛機的導航和控制系統相連線。該系統的核心是兩台飛行管理導引和包線計算機(FMGEC),這兩台計算機接收來自所有導航感測器、飛行和發動機控制系統以及專門的軍事任務管理計算機(M-MMC)的信息,能根據輸入的任務參數自動規劃出最佳飛行航線等引導信息,並在巡航飛行、重型貨物空投、超低空飛行和超低空空投等對飛行姿態控制有很高要求時提供高度精確控制的自動駕駛功能。

先進的飛行姿態控制系統使A400M具有一流的低空操縱性,足以勝任低空重載空投軍用運輸機進行重型裝備空投和大量貨物的連續空投時,都存在因為貨物在機艙內快速移動導致重心變化過大而產生的劇烈震盪擾動問題,如果不能通過控制來使震盪收斂,飛機就會失控。連續空投雖然重心變化不如重物空投那么劇烈,但是整個過程持續較長的時間,這種長時間的連續擾動如果不能及時予以抑制,也會造成飛機失控。而超低空空投時,運輸機的飛行速度接近失速速度,再加上僅有幾米的貼地飛行高度,稍一失控就會墜機,所以對飛行姿態穩定控制的要求就更高。要想提高貨物空投性能,除了大型飛機本身的慣性能夠承受較大的瞬時擾動外,更重要的就是靠先進飛控系統的自動增穩作用。憑藉先進的數字式電傳飛控系統和自動飛行系統,A400M具有相當出色的空投性能,最大單件空投重量達18噸,能連投25件重1噸的貨物並能在4.5米高度貼地飛行時連續空投總重為6.35噸的散貨。除C-17和更大的運輸機外,在所有軍用運輸機中A400M的空投性能僅次於安-70,而超低空空投性能沒有任何一種軍用運輸機能與之相比。

電子對抗裝置

A400M防衛設備包括雷達報警器、飛彈發射報警器和誘餌發射裝置。此外還有成員裝甲防護裝置、防彈玻璃窗、引擎耗盡紅外減失技術、燃油系統中惰性氣體燃爆和點火延遲技術等等。機翼上備有結構加固點便於安裝電子戰設備。

貨運系統

運輸機的有效載荷包括運送軍用直升機、裝甲車、重型工程機械和貨櫃。A400M可以通過降落傘投放傘兵部隊和軍事裝備。它可同時運載九個標準軍用貨櫃(2.23 X2.74米)和120名全副武裝的作戰人員。執行戰場救傷任務時,該機可同時運送66副擔架和10名醫務人員。 A400M的貨艙內部可以根據執行任務的不同來進行改裝,由此可以執行空投、人道救援、貨運等不同使命。在貨艙頂部設有起重裝置,最大起重負荷達5噸,可以方便地進行貨物的移動和擺放。

導航系統

A400M的導航系統包括慣性制導系統(IRB)、全球定位系統(GPS)和氣象雷達。無線電航控組件中包含:導航著陸系統、特高頻單向無線尋的裝置(VOR)、無線測距儀(DME)、航空控制儀(ATC)和自動尋的儀(ADF)和戰術航空組件。

可靠性系統

空客公司通過把先進的民機設計概念、標準和研製經驗移植入研發過程,最大限度地提高A400M的可靠性和可維護性。A400M的機載綜合監測和故障診斷系統(AIMDS)就是從A380客機上引用而來,這套系統能對飛機上每個監測設備進行中央控制,並用簡單的英文描述系統故障監測信息,可完成發動機、輔助動力裝置和其他飛機系統性能數據的採集、記錄和說明,還可以選擇記錄飛機結構載荷,甚至包括過載、強行著陸和總的循環累計數,使得用戶能跟蹤飛機疲勞方面的真實使用情況。此外,地勤人員可以使用攜帶型多功能查詢終端(PMAT)通過飛機內、外的接連點查詢機載綜合監測和故障診斷系統。攜帶型多功能查詢終端能更深層次地對故障進行查詢,然後將有關信息收人到電子文檔中。攜帶型終端所查詢到的信息數據可下載到A400M地面保障站的計算機里,以便於機群管理。A400M在執行任務之前,甚至可利用機載綜合監測和故障診斷系統分析機上各系統、設備的狀態趨勢數據,預測出在未來的無維護使用周期(長達15天)內可能會出現的故障,提前將“故障隱患”消除掉。而且,即便是在使用周期內出現了一些故障,該機也可以“帶故障”安全飛行,而將排故工作“推延”至該周期後再進行。

發展現狀

A400M將會被取代

歐洲A400M大型軍用運輸機

歐洲A400M大型軍用運輸機 西歐諸國根據自身特點,需要一種兼顧戰略空運任務(起飛噸位、貨艙容積應較大)和戰術空運任務量級偏大的中型戰術運輸機,那就是現在的A400M,它採用較大的貨艙,主要戰術技術指標是遠優於美國的C-130J的,也將是歐洲諸國新時期的主力戰略/戰術運輸機。所以在展出的“新中運”模型中,我們會看到如A-400M那般有著寬大的貨艙,這也利於快速反應部隊所裝備的裝甲車輛、自行火炮、飛彈發射車、野戰雷達等電子設備,這些雖未有主戰坦克那般噸位,但卻是更大尺寸,對貨艙尺寸裝備要求頗高的裝備的轉運。這正是在目前我軍運-9中型運輸機剛列裝的情況下,“新中運”仍有合理存在需求的原因。

對於“新中運”,除了寬大貨艙頗為引人關注的還有渦槳發動機動力,不過沒有太多的疑問可言,畢竟渦槳發動機是目前戰術運輸機常規的主流選擇。渦槳發動機相對於同級別的渦扇發動機價格更低,耗油率更低,全壽命的使用成本自然更低,再者,渦槳發動機的低空低速性能更高,飛行起降等性能更好些。據悉,新一代中運用的不是運9的渦槳6系列發動機,而選擇了功率更大的新一代渦槳發動機。原先規劃中的運-8X運輸機,使用四台6500馬力級渦槳發動機,起飛重量約為81噸,載重30噸,載重20噸時航程5350千米。但珠海航展這個模型方案還有一些運-8X的影子,應該是在原方案基礎上全面改進最佳化的結果,由於採用了和歐洲A400M運輸機類似的上單翼+T型尾翼布局,被軍迷戲稱為“ 中國版A400M”。結合往屆珠海航展上展出的功率更高5000kw(7000馬力)級渦槳發動機,性能應該有所提高。也許,新中運不如A400M大,性能指標也要小一些,但最大載重達到35噸左右應該是有希望的,這樣面對A400M飛機,在保持價格優勢的情況下,將成為未來世界軍用運輸機市場的一個有力挑戰者

重大事故

2015年5月9日(當地時間),一架準備交付土耳其的A400M運輸機在塞維亞試飛時墜毀,機上多人遇難,兩人受傷。

馬德里2015年5月9日電 西班牙首相馬里亞諾·拉霍伊9日說,一架搭載8至10人的空客A400M軍用運輸機當天在西班牙南部城市塞維亞的機場附近墜毀。 據西班牙《國家報》網站2016年6月5日報導稱,空中客車集團執行長湯姆·恩德斯日前向媒體承認該項目存在巨大的錯誤。儘管恩德斯承認空客自身有錯,但他把大部分責任推給了供應商和參與該項目的歐洲多國政府,即項目的贊助人和客戶。

有關電影

在電影碟中諜5開頭中阿湯哥扒的那架飛機就是A400M運輸機。