基本介紹

原稱《書》,到漢代改稱《尚書》,意為“公之於眾的(古代)皇室文獻”。《尚書》,在作為歷史典籍的同時,向來被文學史家稱為我國最早的散文總集,是和《詩經》並列的一個文體類別。但這散文之中,用今天的標準來看,絕大部分應屬於當時官府處理國家大事的公務文書,準確地講,它應是一部體例比較完備的公文總集。(見《套用寫作》雜誌1991年第3期,《我國最早的公文總集——<尚書>》)

內容簡介

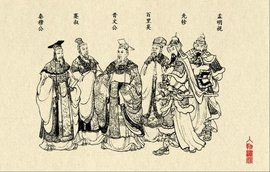

《尚書》是我國最古的皇室文集,是我國第一部上古歷史檔案和部分追述古代事跡著作的彙編,它保存了商周特別是西周初期的一些重要史料。《尚書》相傳由孔子編撰而成,但有些篇是後來儒家補充進去的。西漢初存28篇,因用漢代通行的文字隸書抄寫,稱《今文尚書》。另有相傳在漢武帝時從孔子住宅壁中發現的《古文尚書》(現只存篇目和少量佚文)和東晉梅賾所獻的偽《古文尚書》(較《今文尚書》多16篇)。現在通行的《十三經註疏》本《尚書》,就是《今文尚書》和偽《古文尚書》的合編本。 上古歷史文獻集。《左傳》等引《尚書》文字,分別稱《虞書》、《夏書》、《商書》、《周書》,戰國時總稱為《書》,漢人改稱《尚書》,意即“上古帝王之書”(《論衡·正說篇》)。 《尚書》的真偽、聚散,極其複雜曲折。2009年清華簡中發現了部分早期版本的《尚書》。 漢人傳說先秦時《書》有100篇,其中《虞夏書》20篇,《商書》、《周書》各40篇,每篇有序,題孔子所編。《史記·孔子世家》也說到孔子修《書》。但近代學者多以為《尚書》編定於戰國時期。秦始皇焚書之後,《書》多殘缺。今存《書序》,為《史記》所引,約出於戰國儒生之手。漢初,《尚書》存29篇,為秦博士伏生所傳,用漢時隸書抄寫,被稱為《今文尚書》。又,西漢前期,相傳魯恭王拆孔子故宅一段牆壁,發現另一部《尚書》,是用先秦六國時字型書寫的,所以稱《古文尚書》,它比《今文尚書》多16篇,孔安國讀後獻於皇家。因未列於學官,《古文尚書》未能流布。東晉元帝時,梅頤獻偽《古文尚書》及孔安國《尚書傳》。這部《古文尚書》比《今文尚書》多出25篇,又從《今文尚書》中多分出5篇,而當時今文本中的《秦誓》篇已佚,所以偽古文與今文合共58篇。唐太宗時,孔穎達奉詔撰《尚書正義》,就是用古今文真偽混合的本子。南宋吳棫以後,對其中真偽頗有疑議。明代梅賾作《尚書考異》,清代閻若璩著《古文尚書疏證》等,才將《古文尚書》和孔安國《尚書傳》乃屬偽造的性質斷實。 《尚書》所錄,為虞、夏、商、周各代典、謨、訓、誥、誓、命等文獻。其中虞、夏及商代部分文獻是據傳聞而寫成,不盡可靠。“典”是重要史實或專題史實的記載;“謨”是記君臣謀略的;“訓”是臣開導君主的話;“誥”是勉勵的文告;“誓”是君主訓誡士眾的誓詞;“命”是君主的命令。還有以人名標題的,如《盤庚》、《微子》;有以事為標題的,如《高宗肜日》、《西伯戡黎》;有以內容為標題的,如《洪範》、《無逸》。這些都屬於記言散文。也有敘事較多的,如《顧命》、《堯典》。其中的《禹貢》,託言夏禹治水的記錄,實為古地理志,與全書體例不一,當為後人的著述。自漢以來,《尚書》一直被視為中國封建社會的政治哲學經典,既是帝王的教科書,又是貴族子弟及士大夫必修的“大經大法”,在歷史上很有影響。 就文學而言,《尚書》是中國古代散文已經形成的標誌。據《左傳》等書記載,在《尚書》之前,有《三墳》、《五典》、《八索》、《九丘》,但這些書都沒有傳下來,《漢書·藝文志》已不見著錄。敘先秦散文當從《尚書》始。書中文章,結構漸趨完整,有一定的層次,已注意在命意謀篇上用功夫。後來春秋戰國時期散文的勃興,是對它的繼承和發展。秦漢以後,各個朝代的制誥、詔令、章奏之文,都明顯地受它的影響。劉勰《文心雕龍》在論述“詔策”、“檄移”、“章表”、“奏啟”、“議對”、“書記”等文體時,也都溯源到《尚書》。《尚書》中部分篇章有一定的文采,帶有某些情態。如《盤庚》3篇,是盤庚動員臣民遷殷的訓詞,語氣堅定、果斷,顯示了盤庚的目光遠大。其中用“若火之燎於原,不可嚮邇”比喻煽動民眾的“浮言”,用“若乘舟,汝弗濟,臭厥載”比喻群臣坐觀國家的衰敗,都比較形象。《無逸》篇中周公勸告成王:“嗚乎!君子所其無逸,先知稼穡之艱難乃逸,則知小人之依。”《秦誓》篇寫秦穆公打了敗仗後,檢討自己沒有接受蹇叔的意見時說:“古人有言曰:‘民訖自若是多盤,責人斯無難,惟受責俾如流,是惟艱哉!’我心之憂,日月逾邁,若弗雲來!”話語中流露出誠懇真切的態度。此外,《堯典》、《皋陶謨》等篇中,還帶有神話色彩,或篇末綴以詩歌。因此,《尚書》在語言方面雖被後人認為“佶屈聱牙”(韓愈《進學解》),古奧難讀,而實際上歷代散文家都從中取得一定借鑑。 歷來注釋和研究《尚書》的著作很多,有唐孔穎達的《尚書正義》,宋蔡沈的《書集傳》,清孫星衍的《尚書今古文註疏》。宋兩浙東路茶鹽司刻本《尚書正義》20卷,現存北京圖書館。 《尚書》的文字內容特點:《尚書》所記基本是誓、命、訓、誥一類的言辭。文字古奧迂澀,所謂“周誥殷盤,詰屈聱牙”,就是指這個特點。但也有少數文字比較形象、朗暢。 《尚書》 主要記錄虞夏商周各代一部分帝王的言行。它最引人注目的思想傾向,是以天命觀念解釋歷史興亡,以為現實提供借鑑。這種天命觀念具有理性的核心:一是敬德,二是重民。《尚書》的文字詰屈艱深,晦澀難懂,但它標誌著史官記事散文的進步:第一,有些篇章 注重人物的聲氣口吻;第二,有些篇章 注重語言的形象化以及語言表達的意趣;第三,有些篇章 注重對場面的具體描寫。

尚書的要旨

《尚書》相傳為孔子整理、選編成一百篇,後經秦代焚書,損失很大。該書要旨: 其一,在明仁君治民之道。 春秋之世,聖王不作,暴君迭起,人民困於虐政,備受痛苦。為救危世,感化當世人君,史官作《書經》一書,希人主得堯、舜、禹、湯、文、武之道,使天下享堯、舜、禹、湯、文、武之治。因此,闡明仁君治民之道是《尚書》的第一要旨。 其二,在明賢臣事君之道。 周室東遷之後,人臣之事君,遠不如往古,亂臣殺君之事屢見不鮮。史官作《周書》,記古賢臣事君之道,以使後世取法。

尚書的體裁

尚書正義談到有兩種分類法: 六種說:典、謨、訓、誥、誓、命;來自“可能是孔安國所撰”的古文尚書序。 十種說:典、謨、訓、誥、誓、命、征、貢、歌、范;來自孔穎達監修的尚書正義。

尚書的目錄

虞書 堯典第一 虞書 舜典第二 虞書 大禹謨第三 虞書 皋陶謨第四 虞書 益稷第五 夏書 禹貢第一 夏書 甘誓第二 夏書 五子之歌第三 夏書 胤征第四 商書 湯誓第一 商書 仲虺之誥第二 商書 湯誥第三 商書 伊訓第四 商書 太甲上第五 商書 太甲中第六 商書 太甲下第七 商書 鹹有一德第八 商書 盤庚上第九 商書 盤庚中第十 商書 盤庚下第十一 商書 說命上第十二 商書 說命中第十三 商書 說命下第十四 商書 高宗肜日第十五 商書 西伯戡黎第十六 商書 微子第十七 周書 泰誓上第一 周書 泰誓中第二 周書 泰誓下第三 周書 牧誓第四 周書 武成第五 周書 洪範第六 周書 旅獒第七 周書 金滕第八 周書 大誥第九 周書 微子之命第十 周書 康誥第十一 周書 酒誥第十二 周書 梓材第十三 周書 召誥第十四 周書 洛誥第十五 周書 多士第十六 周書 無逸第十七 周書 君奭第十八 周書 蔡仲之命第十九 周書 多方第二十 周書 立政第二十一 周書 周官第二十二 周書 君陳第二十三 周書 顧命第二十四 周書 康王之誥第二十五 周書 畢命第二十六 周書 君牙第二十七 周書 冏命第二十八 周書 呂刑第二十九 周書 文侯之命第三十 周書 費誓第三十一 周書 秦誓第三十二

社會影響

《尚書》包括了虞、夏、商、周四代皇室文獻,大部分是號令,就是向大眾宣布的話,小部分是君臣相告的話。也有記事的,可是照近人的說法,那記事的幾篇,大都是戰國末年人製作的,應該分別看待。那些號令多稱為“誓”或“誥”,後人便用“誓”、“誥”的名字來代表這一類。平時的號令叫“誥”,有關軍事的叫“誓”。君告臣的話多稱為“命”;臣告君的話卻似乎並無定名,偶然有稱為“謨”②的。這些辭有的是當代史官所記,有的是後代史官追記;當代史官也許根據新聞,後代史官便只能根據傳聞了。這些辭原來似乎只是說的話,並非寫出的文告;史官紀錄,意在存作檔案,備後來查考之用。這種古代的檔案,想來很多,留下來的卻很少。漢代傳有《書序》,來歷不詳,也許是周、秦間人所作。有人說,孔子刪《書》為百篇,每篇有序,說明作意。這卻缺乏可信的證據。孔子教學生的典籍里有《書》,倒是真的。那時代的《書》是個什麼樣子,已經無從知道。“書”原是紀錄的意思③;大約那所謂“書”只是指當時留存著的一些古代的檔案而言;那些檔案恐怕還是一件件的,並未結集成書。成書也許是在漢人手裡。那時候這些檔案留存著的更少了,也更古了,更稀罕了;漢人便將它們編輯起來,改稱《尚書》。“尚”,“上”也;《尚書》據說就是“上古帝王的書”④。“書”上加一“尚”字,無疑的是表示尊信的意味。至於《書》稱為“經”,始於《荀子》⑤;只是到漢代才普遍罷了。 儒家所傳的五經中,《尚書》殘缺最多,因而問題也最多。秦始皇燒天下詩書及諸侯史記,並禁止民間私藏一切書。到漢惠帝時,才開了書禁;文帝接著更鼓勵人民獻書。書才漸漸見得著了。那時傳《尚書》的只有一個濟南伏生⑥。伏生本是秦博士。始皇下詔燒詩書的時候,他將《書》藏在牆壁里。後來兵亂,他流亡在外。漢定天下,才回家;檢查所藏的《書》,已失去數十篇,剩下的只二十九篇了。他就守著這一些,私自教授於齊、魯之間。文帝知道了他的名字,想召他入朝。那時他已九十多歲,不能遠行到京師去。文帝便派掌故官晁錯來從他學。伏生私人的教授,加上朝廷的提倡,使《尚書》流傳開來。伏生所藏的本子是用“古文”寫的,還是用秦篆寫的,不得而知;他的學生卻只用當時的隸書鈔錄流布。這就是東漢以來所謂《今尚書》或《今文尚書》。漢武帝提倡儒學,立五經博士;宣帝時每經又都分家數立官,共立了十四博士,每一博士各有弟子若干人。每家有所謂“師法”或“家法”,從學者必須嚴守。這時候經學已成利祿的途徑,治經學的自然就多起來了。《尚書》也立下歐陽(和伯)、大小夏侯(夏侯勝、夏侯建)三博士,都是伏生一派分出來的。當時去伏生已久,傳經的儒者為使人尊信的緣故,竟有硬說《尚書》完整無缺的。他們說,二十九篇是取法天象的,一座北斗星加上二十八宿,不正是二十九嗎⑦!這二十九篇,東漢經學大師馬融、鄭玄都給作過注;可是那些注現在差不多亡失殆盡了。 漢景帝時,魯恭王為了擴展自己的宮殿,去拆毀孔子的舊宅,在牆壁里得著“古文”經傳數十篇,其中有《書》。這些經傳都是用“古文”寫的;所謂“古文”,其實只是晚周民間別體字。那時恭王肅然起敬,不敢再拆房子,並且將這些書都交還孔子的後人孔安國。安國加以整理,發見其中的《書》比通行本多出十六篇;這稱為《古文尚書》。武帝時,安國將這部書獻上去。因為語言和字型的兩重困難,一時竟無人能通讀那些“逸書”,所以便一直壓在皇家圖書館裡。成帝時,劉向、劉歆父子先後領校皇家藏書。劉向開始用《古文尚書》校勘今文本子,校出今文脫簡及異文各若干。哀帝時,劉歆想將《左氏春秋》、《毛詩》、《逸禮》及《古文尚書》立博士;這些都是所謂“古文”經典。當時的五經博士不以為然,劉歆寫了長信和他們爭辯⑧。這便是後來所謂的今古之爭。 今古文字之爭是西漢經學一大史跡。所爭的雖然只在幾種經書,他們卻以為關係孔子之道即古代聖帝明王之道甚大。“道”其實也是幌子,骨子裡所爭的還在祿位與聲勢;當時今古文派在這一點上是一致的。不過兩派的學風確也有不同處。大致今文派繼承先秦諸子的風氣,“思以其道易天下”⑨,所以主張通經致用。他們解經,只重微言大義;而所謂微言大義,其實只是他們自己的歷史哲學和政治哲學。古文派不重哲學而重歷史,他們要負起保存和傳布文獻的責任;所留心的是在章句、訓詁、典禮、名物之間。他們各得了孔子的一端,各有偏畸的地方。到了東漢,書籍流傳漸多,民間私學日盛。私學壓倒了官學,古文經學壓倒了今文經學;學者也以兼通為貴,不再專主一家。但是這時候“古文”經典中《逸禮》即《禮》古經已經亡佚,《尚書》之學,也不昌盛。 東漢初,杜林曾在西州(今新疆境)得漆書《古文尚書》一卷,非常寶愛,流離兵亂中,老是隨身帶著。他是怕“《古文尚書》學”會絕傳,所以這般珍惜。當時經師賈逵、馬融、鄭玄都給那一卷《古文尚書》作注,從此《古文尚書》才顯於世⑩。原來“《古文尚書》學”直到賈逵才直正開始;從前是沒有什麼師說的。而杜林所得只一卷,決不如孔壁所出的多。學者竟愛重到那般地步。大約孔安國獻的那部《古文尚書》,一直埋沒在皇家圖書館裡,民間也始終沒有盛行,經過西漢末年的兵亂,便無聲無息的亡佚了罷。杜林的那一卷,雖經諸大師作注,卻也沒傳到後世;這許又是三國兵亂的緣故。《古文尚書》的運氣真夠壞的,不但沒有能夠露頭角,還一而再地遭到了些冒名頂替的事兒。這在西漢就有。漢成帝時,因孔安國所獻的《古文尚書》無人通曉,下詔徵求能夠通曉的人。東萊有個張霸,不知孔壁的書還在,便根據《書序》,將伏生二十九篇分為數十,作為中段,又采《左氏傳》及《書序》所說,補作首尾,共成《古文尚書百二篇》。每篇都很簡短,文意又淺陋。他將這偽書獻上去。成帝教用皇家圖書館藏著的孔壁《尚書》對看,結果完全不是。成帝便將張霸投入獄中,卻還存著他的書,並且聽它流傳世間。後來張霸的再傳弟子樊並謀反,朝廷才將那書毀廢;這第一部偽《古文尚書》就從此失傳了。 到了三國末年,魏國出了個王肅,是個博學而有野心的人。他偽作了《孔子家語》、《孔叢子》⑾,又偽作了一部孔安國的《古文尚書》,還帶著孔安國的傳。他是個聰明人,偽造這部《古文尚書》孔傳,是很費了一番心思的。他采輯群籍中所引“逸書”,以及歷代嘉言,改頭換面,巧為聯綴,成功了這部書。他是參照漢儒的成法,先將伏生二十九篇分割為三十三篇,另增多二十五篇,共五十八篇⑿,以合於東漢儒者如桓譚、班固所記的《古文尚書》篇數。所增各篇,用力闡明儒家的“德治主義”,滿紙都是仁義道德的格言。這是漢武帝罷黜百家,專崇儒學以來的正統思想,所謂大經、大法,足以取信於人。只看宋以來儒者所口誦心維的“十六字心傳”⒀,正是他偽作的《大禹謨》里,便見出這部偽書影響之大。其實《尚書》里的主要思想,該是“鬼治主義”,像《盤庚》等篇所表現的。“原來西周以前,君主即教主,可以唯所欲為,不受什麼政治道德的約束。逢到臣民不聽話的時候,只要抬出上帝和先祖來,自然一切解決。”這叫做“鬼治主義”。“西周以後,因疆域的開拓,交通的便利,財富的增加,文化大為開方。自孔子以至荀卿、韓非,他們的政治學說都是建築在人性上面。尤其是儒家,把人性擴張得極大。他們覺得良好的政治只在誠信的感應;只要君主的道德好,臣民自然風從,用不著威力和鬼神的壓迫。”這叫作“德治主義”⒁。看古代的檔案,包含著“鬼治主義”思想的,自然比包含著“德治主義”思想的可信得多。但是王肅的時代早已是“德治主義”的時代;他的偽書所以專從這裡下手。他果然成功了。只是詞旨坦明,毫無詰屈聱牙之處,卻不免露出了馬腳。 晉武帝時候,孔安國的《古文尚書》曾立過博士⒂;這《古文尚書》大概就是王肅偽造的。王肅是武帝的外祖父,當時即使有懷疑的人,也不敢說話。可是後來經過懷帝永嘉之亂,這部偽書也散失了,知道的人很少。東晉元帝時,豫章內史梅賾發現了它,便拿來獻給朝廷。這時候偽《古文尚書》孔傳便和馬、鄭注的《尚書》並行起來。大約北方的學者還是信馬、鄭的多,南方的學者卻是信偽孔的多。等到隋統一了天下,南學壓倒北學,馬、鄭《尚書》,習者漸少。唐太宗時,因章句繁雜,詔令孔穎達等編撰《五經正義》;高宗永徽四年(西元653年),頒行天下,考試必用此本。《正義》居了標準的官書,經學從此大統一。那《尚書正義》用的便是偽《古文尚書》孔傳。偽孔定於一尊,馬、鄭便沒人理睬了;日子一久,自然就殘缺了,宋以來差不多就算亡了。偽《古文尚書》孔傳如此這般冒名頂替了一千年,直到清初的時候。 這一千年中間,卻也有懷疑偽《古文尚書》孔傳的人。南宋的吳棫首先發難。他有《書裨傳》十三卷⒃,可惜不傳了。朱子因孔安國的“古文”字句皆完整,又平順易讀,也覺得可疑⒄。但是他們似乎都還沒有去找出確切的證據。至少朱子還不免疑信參半;他還採取偽《大禹謨》里“人心”、“道心”的話解釋四書,建立道統呢。元代的吳澄才斷然的將伏生今文從偽古文分出;他的《尚書纂言》只註解今文,將偽古文除外。明代梅鷟著《尚書考異》,更力排偽孔,並找出了相當的證據。但是嚴密鉤稽決疑定讞的人,還得等待清代的學者。這裡該提出三個可尊敬的名字。第一是清初的閻若璩,著《古文尚書疏證》,第二是惠棟,著《古文尚書考》;兩書辨析詳明,證據確鑿,教偽孔體無完膚,真相畢露。但將作偽的罪名加在梅賾頭上,還不免未達一間。第三是清中葉的丁晏,著《尚書餘論》,才將真正的罪人王肅找出來。千年公案,從此可以定論。這以後等著動手的,便是搜輯漢人的伏生《尚書》說和馬、鄭注。這方面努力的不少,成績也斐然可觀;不過所能作到的,也只是抱殘守缺的工作罷了。伏生《尚書》從千年迷霧中重露出真面目,清代諸大師的功績是不朽的。但二十九篇固是真本,其中也還應該分別看待。照近人的意見,《周書》大都是當時史官所記,只有一、二篇像是戰國時人托古之作。《商書》究竟是當時史官所記,還是周史官追記,尚在然疑之間。《虞、夏書》大約是戰國末年人托古之作,只《甘誓》那一篇許是後代史官追記的。如此看來,《今文尚書》里便也有了真偽之分了。 文中注釋 ①“雅言”:標準的言語。見《論語·述而》。 ②《說文》言部:“謨,議謀也”。 ③《說文》書部:“書,著也。”按:漢朝時出現“漢字”一詞。秦及秦以前,相當於“漢字”的詞是“書”、“書契”。“尚書”的“書”,指“文字”、“文字記錄”。 ④《論衡·正說篇》。 ⑤《勸學篇》。 ⑥裴駰《史記集解》引張晏曰:“伏生名勝,《伏氏碑》雲。” ⑦《論衡·正說篇》。 ⑧《漢書》本傳。 ⑨語見章學誠《文史通義·言公》上。 ⑩《後漢書·楊倫傳》。 ⑾《家語》託名孔安國,《孔叢子》託名孔鮒。 ⑿桓譚《新論》作五十八,《漢書·藝文志》自注作五十七。 ⒀見真德秀《大學衍義》。所謂十六字是:“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。”在偽《大禹謨》里,是舜對禹的話。 ⒁以上引顧頡剛《盤庚中篇今譯》(《古史辯》第二冊)。 ⒂《晉書·荀崧傳》。 ⒃陳振孫《直齋書錄解題》四。 ⒄見《朱子語類》七十八。 (朱自清《經典常談》,復旦大學出版社2004年。)

最新動態

清華大學藏戰國竹簡研究成果公布,竹簡中不僅有失傳了2000多年的戰國《尚書》,還復原了楚國歷史及歷史地理。相關研究成果已於近日整理出版。 清華大學於2008年7月入藏了一批流散到境外的戰國竹簡,經過兩年的清理保護和研究,最終確定清華簡共為2388枚,其中發現了失傳2000多年的戰國《尚書》。 據清華大學歷史教授、夏商周斷代工程專家組組長李學勤介紹,清華簡共整理出文獻60餘篇,本次將有《尹至》、《祭公》、《保訓》等九篇文獻面世。 出版面世的九篇文獻中有八篇屬於《尚書》或類似《尚書》的文獻。 例如《保訓》,講述了周文王臨終前對其子武王的遺言,提到堯舜和商朝祖先上甲微的傳說,這篇文獻從焚書坑儒後便無人知曉,其中包含的中道思想很有哲學意義。 清華簡中還出現了周代詩篇。據了解,“詩、書、禮、樂、易、春秋”被稱做“六經”,其中的《樂經》也因為焚書坑儒導致失傳,就只剩下了五經。 此次,專家在對清華簡的研究中發現了周武王征伐黎國得勝回朝後在典禮中飲酒賦詩的資料,專家認為這是《樂經》的篇目。 在竹簡中還有一篇編年體的史書,記載著上起西周初,下至戰國前期的歷史。竹簡中周公的一首詩竟然與《詩經》中《蟋蟀》一詩有關,令人驚奇。 清華竹簡不僅復原了楚國歷史及歷史地理,還詳細地敘述了歷代楚人居處遷徙的歷程及原因。同時,清華簡中的相關內容還澄清了一些學術史上長期爭論的疑難問題。 詞條圖冊更多圖冊

基本內容

秦誓書中主要通過“原文公”的敘述,揭露人性中與之俱來的種種缺失,指明領導者需要教導子民的方向。

注釋

[注釋]①嗟,我士,聽,無嘩。予誓告汝群言之首:我要向你們發出誓言。士:這裡是對聽眾的泛稱,指全軍將士與相關官員。誓告:嚴肅告誡。群言之首:所有紛紛議論中應該所取的首要意見、關鍵問題。

②古人有言曰,民訖自若是多盤,責人斯無難,惟受責俾如流,是惟艱哉:古語說:人們總是自以為是而大意失算。責備別人完全沒困難,只是受人責備還能聽諫如流,這可就太難太難啦。訖:終,竟。自若:自己順著自個兒。若:順。是:此,這個。多盤:多安於、都樂於。盤:放心取樂。這裡指人們自樂時失去應有的戒備心態。

③我心之憂,日月逾邁,若弗雲來:我這心裡難受極了(指全軍復滅之事),這時間飛速地流逝著,似乎不再回頭了(吃後悔藥恐怕來不及了)。逾邁:跨越。這是引用古詩來“明志”。

④惟古之謀人,則曰未就予忌;惟今之謀人,姑將以為親。雖則云然,尚猶詢之黃髮,則罔所愆:那古道熱腸的智謀之人,(我)會責備他不顧我的忌諱(竟敢頂撞我);而眼前的智謀之士,(我)便引為親信了。(這不行,)我還是應該多多請教年長有智的人,那樣就能少犯些過錯、少一點遺憾。謀人:善於謀劃的人。就:即,到。忌:忌諱。姑:輕意地。將:拿來,引來。親:親信。黃髮:頭髮黃了的高年老者。愆:遺憾。

⑤番番良士,旅力既愆,我尚有之;仡仡勇夫,射御不違,我尚不欲。惟截截善諞言,俾君子易辭。我皇多有之,昧昧我思之:滿頭銀髮的忠良之士,儘管旅力不如人,我還是希望有這種人;雄赳赳的勇夫,即使射箭駕車都熟練,我還是不願要這種人。至於那嘰嘰喳喳特會打小報告、吹順耳風的人,總想讓老實人改變主意。我還能再添這樣的人在身邊嗎?我暗暗地思考著。諞言:易於迷惑人的話。俾:使。易辭:改換話語,改變主意。皇:同“惶”,惶論,哪裡還說得到……,昧:昏暗。

⑥如有一介臣,斷斷猗,無他技,其心休休焉,其如有容:倘若有這么一位耿介爽直的臣子,能幹淨利落地發表己見,即使沒有其他長處,他的心地善良,我看還是得容納他、親近他。斷斷猗:乾淨利落、有斷決的樣子。休:美。

⑦人之有技,若已有之;人之彥聖,其心好之,不啻若自其口出,是能容之。以保我子孫黎民,亦職有利哉:人有一技,視如自己的;人有傑出才智聖德,內心仰慕他,簡直就如同出自本人口中一般自然,這種人應該吸收。這樣來保護我的子孫後代和廣大民眾,那也是件很有利的事啊。啻:簡直就。容之:容納它、接受它。職有利:主有利,代表有益。

⑧人之有技,冒嫉以惡之;人之彥聖而違之,俾不達,是不能容;以不能保我子孫黎民,亦曰殆哉:別人有長處,你嫉恨嫌惡它;別人很傑出,你疏遠避開他,使其無法有成就,這是不能容人的表現。

⑨邦之杌隉,曰由一人;邦之崇懷,亦尚—人之慶:國家的動搖不安是由一人造成的,國家振興發達,也會因敬重一人而帶來吉祥。杌隉:搖盪不安。榮懷:光榮。一人:商周君主總愛自稱“—人”、‘予一人’。句義為“國家安危繫於一身”。

解讀

《秦誓》是《尚書》中的最後一篇。漢代相傳的《尚書序》說:“秦穆公伐鄭,晉襄公率師敗諸崤。還歸,做《秦誓》。”(事載《左傳》魯僖公32年、33年)照《書序》說法,此篇作於秦穆公33年(公元前627年),被俘三帥歸秦之後。但《史記·秦本紀》則說是秦穆公36年(公元前624年)大敗晉師,“封崤中屍,為發喪,哭之三日,乃誓與軍”中之辭。就文中語意看,以《書序》所說為合於實際。

《秦誓》,秦穆公誓眾之辭的簡稱。誓,是一種有約束性和有決斷意義的語言。此篇也出於史官記錄。文辭扼要生動,語意懇切,含有自我儆戒之誠意。

相關的註解與研究

《尚書正義》

尚書正義卷二十 秦誓第三十二

:

秦穆公伐鄭,遣三帥帥師往伐之。○事見魯僖公三十三年。三帥,謂孟明視、西乞術、白乙丙。帥,色類反,下注同。晉襄公帥師敗諸崤,崤,晉要塞也。以其不假道,伐而敗之,囚其三帥。○崤,戶交反。塞,悉代反。假,工下反。還歸,作《秦誓》。晉舍三帥,還歸秦,穆公悔過作誓。

秦誓貪鄭取敗,悔而自誓。

[疏]“秦穆”至“秦誓”。正義曰:秦穆公使孟明視、西乞術、白乙丙三帥帥師伐鄭,未至鄭而還。晉襄公帥師敗之於崤山,囚其三帥。後晉舍三帥,得還歸於秦。秦穆公自悔己過,誓戒群臣。史錄其誓辭,作《秦誓》。傳“遣三”至“伐之”。正義曰:《左傳》僖三十年,晉文公與秦穆公圍鄭,鄭使燭之武說秦伯,秦伯竊與鄭人盟,使杞子、逢孫、揚孫戍之,乃還。三十二年,杞子自鄭使告於秦曰:“鄭人使我掌其北門之管,若潛師以,來國可得也。”穆公訪諸蹇叔,蹇叔曰:“不可。”公辭焉。召孟明、西乞、白乙,使出師伐鄭。是“遣三帥帥師往伐之”事也。序言“穆公伐鄭”,嫌似穆公親行,故辨之耳。傳“崤晉”至“三帥”。正義曰:杜預云:“餚在弘農澠池縣西。”築城守道謂之“塞”,言其要塞盜賊之路也。崤山險阨,是晉之要道關塞也。從秦向鄭,路經晉之南境,於南河之南崤關而東適鄭。《禮》征伐朝聘,過人之國,必遣使假道。晉以秦不假道,故伐之。《左傳》僖三十二年,晉文公卒。三十三年,秦師及滑,鄭商人弦高將市於周,遇之,矯鄭伯之命以牛十二犒師。孟明曰:“鄭有備矣,不可冀也。攻之不克,圍之不繼,吾其還也。”滅滑而還。晉先軫請伐秦師。襄公在喪,墨縗絰。夏四月,敗秦師於餚,獲百里孟明視、西乞術、白乙丙以歸。是襄公親自帥師伐而敗之,囚其三帥也。《春秋》之例,君將不言“帥師”,舉其重者。此言“襄公帥師”,依實為文,非彼例也。又《春秋》經書此事云:“晉人及羑戎敗秦師於餚。”實是晉侯而書“晉人”者,杜預云:“晉侯諱背喪用兵,通以賤者告也。”是言晉人告魯,不言晉侯親行,而雲大夫將兵。大夫賤,不合書名氏,故稱“人”也。直言敗秦師於餚,不言秦之將帥之名,亦諱背喪用兵,故言辭略也。傳“晉舍”至“作誓”。正義曰:《左傳》又稱,晉文公之夫人文嬴,秦女也,請三帥曰:“彼實構吾二君,寡君若得而食之,不厭,君何辱討焉?使歸就戮於秦,以逞寡君之志,若何?”公許之。秦伯素服郊次,向師而哭曰:“孤違蹇叔,以辱二三子,孤之罪也。不替孟明,孤之過也。”是晉舍三帥而得還,秦穆公於是悔過作誓。序言“還歸”,謂三帥還也,嫌穆公身還,故辨之。《公羊傳》說此事云:“四馬只輪無反者。”《左傳》稱秦伯“向師而哭”,則師亦少有還者,公曰:“嗟!我士,聽無嘩。誓其群臣,通稱士也。予誓告汝總言之首。總言之本要。古人有言曰:‘民訖自若,是多盤。’言民之行己,盡用順道,是多樂。稱古人言,悔前不順忠臣。樂音洛。責人斯無難,惟受責俾如流,是惟艱哉!人之有非,以義責之,此無難也。若己有非,惟受人責,即改之如水流下,是惟艱哉。○俾,必爾反,下同。我心之憂,日月逾邁,若弗雲來。言我心之憂,欲改過自新,如日月並行過,如不復雲來,雖欲改悔,恐死及之,無所益。復,扶又反。

[疏]“公曰”至“雲來”。正義曰:穆公自悔伐鄭,召集群臣而告之。公曰:“咨嗟!我之朝廷之士,聽我告於汝,無得喧譁。我誓告汝眾言之首,誥汝以言中之最要者。古人有言曰:‘民之行己,盡用順道。是多樂。’言順善事,則身大樂也。見他有非理,以義責之,此無難也。惟己有非理,受人之責,即能改之,使如水之流下,此事是惟難哉!”言己已往之前不受人言,故自悔也。“今我心憂,欲自改過自新,但日月益為疾行,如似不復雲來,恐己老死不得改悔也”。傳“誓其”至“稱士”○正義曰:“士”者,男子之大號,故群臣通稱之。鄭云:“誓其群臣,下及萬民,獨雲士者,舉中言之。”傳“言民”至“忠臣”○正義曰:“訖”,盡也。“自”,用。“若”,順。“盤”,樂也。盡用順道則有福,有福則身樂,故云“是多樂”也。“稱古人言”者,悔前不用古人之言,不順忠臣之謀故也。昔漢明帝問東平王劉蒼云:“在家何者為樂?”對曰:“為善最樂。”是其用順道則多樂。傳“言我”至“所益”。正義曰:“逾”,益。“邁”,行也。“員”即“雲”也。言日月益為疾行,並皆過去,如似不復雲來。畏其去而不復來,夜而不復明,言己年老,前途稍近,雖欲改悔,恐死及之,不得修改,身無所益也。王肅云:“年已衰老,恐命將終,日月遂往,若不雲來,將不復見日月,雖欲改過,無所及益。自恨改過遲晚,深自咎責之辭。”

惟古之謀人,則曰未就予忌。惟為我執古義之謀人,謂忠賢蹇叔等也,則曰未成我所欲,反忌之耳。○為,於偽反,下“為我謀”同。惟今之謀人,姑將以為親。惟指今事為我所謀之人,我且將以為親而用之。悔前違古從今,以取破敗。

[疏]“惟古”至“為親”○正義曰:此穆公自說己之前過。我欲伐鄭之時,群臣共為謀計,惟為我執古義之謀人,我則曰未成我之所欲,反猜忌之。惟指今事為我所謀之人,我且將以為親己而用之。悔前違古從今,自取破敗也。其“古之謀人”,當謂忠賢之臣若蹇叔之等。“今之謀人”,勸穆公使伐鄭者,蓋謂杞子之類,國內亦當有此人。

“雖則云然,尚猷詢茲黃髮,則罔所愆。言前雖則有云然之過,今我庶幾以道謀此黃髮賢老,則行事無所過矣。番番良士,旅力既愆,我尚有之。勇武番番之良士,雖眾力已過老,我今庶幾欲有此人而用之。○番音波。仡仡勇夫,射御不違,我尚不欲。仡仡壯勇之夫,雖射御不違,我庶幾不欲用。自悔之至。○仡,許乞反。惟截截善諞言,俾君子易辭,我皇多有之,昧昧我思之。惟察察便巧善為辨佞之言,使君子回心易辭,我前多有之,以我昧昧思之不明故也。○截,才節反。馬云:“辭語截削省要也。”諞音辨,徐敷連反,又甫淺反,馬本作偏,云:“少也,辭約損明,大辨佞之人。”易,羊石反。昧音妹。如有一介臣,斷斷猗,無他伎,其心休休焉,其如有容。如有束脩一介臣,斷斷猗然專一之臣,雖無他伎藝,其心休休焉樂善,其如是,則能有所容。言將任之。○介音界,馬本作界,云:“一介,耿介,一心端愨者。”字又作個,音工佐反。斷,丁亂反,又音短。猗,於綺反,又於宜反。技,其綺反,本亦作伎。他,本亦作它,吐何反。樂音洛。

[疏]“雖則”至“不欲”正義曰:言我前事雖則有云然之過,我今庶幾以道謀此黃髮賢老,受用其言,則行事無所過也。番番然勇武之善士,雖眾力既過老,而謀計深長,我庶幾欲有此人而用之。仡仡然壯勇之夫,雖射御不有違失,而智慮淺近,我庶幾不欲用之。自悔往前用壯勇之計失也。“惟截截”至“有容”正義曰:惟察察然便巧善為辯佞之言,能使君子回心易辭。我前大多有之,昧昧然我思之不明故也。如有一心耿介之臣,斷斷守善猗然,雖無他技藝,而其心樂善休休焉,其如是,則能有所含容。如此者,我將任用之。悔前用巧佞之人,今將任寬容善士也。傳“惟察”至“故也”○正義曰:“截截”猶“察察”,明辯便巧之意。“諞”猶辯也,由其便巧善為辯佞之言,使君子聽之回心易辭。“皇”訓大也,我前大多有之,謂杞子之等,及在國從己之人。以我昧昧而暗,思之不明,故有此輩在我側也。傳“如有”至“任之”正義曰:孔注《論語》,以“束脩”為“束帶脩飾”,此亦當然。“一介”謂一心耿介。“斷斷”,守善之貌。“休休”,好善之意。如有束帶脩飾,一心耿介,斷斷然守善猗然專一之臣,雖復無他技藝,休休焉好樂善道,其心行如是,則能有所含容。言得此人將任用之。“猗”者,足句之辭,不為義也。《禮記·太學》引此作“斷斷兮”,“猗”是“兮”之類,《詩》雲“河水清且漣漪”是也。王肅云:“一介,耿介,一心端愨,斷斷守善之貌。無他技能,徒守善而已。休休,好善之貌。其如是,人能有所容忍小過,寬則得眾。穆公疾技巧多端,故思斷斷無他技者。”人之有技,若己有之。人之彥聖,其心好之,不啻若自其口出,是能容之。人之有技,若己有之樂,善之至也。人之美聖,其心好之,不啻如自其口出,心好之至也。是人必能容之。好,呼報反。啻,失豉反。以保我子孫黎民,亦職有利哉!用此好技聖之人,安我子孫眾人,亦主有利哉!言能興國。

[疏]“人之”至“利哉”正義曰:此說大賢之行也。大賢之人,見人之有技,如似己自有之。見人之有美善通聖者,其心愛好之,不啻如自其口出。愛彼美聖,口必稱揚而薦達之,其心愛之,又甚於口,言其愛之至也。是人於民必能含容之。用此愛好技聖之人,安我子孫眾民,則我子孫眾民亦主有利益哉!言其能興邦也。

人之有技,冒疾以惡之。人之彥聖,而違之,俾不達。見人之有技藝,蔽冒疾害以惡之。人之美聖,而違背壅塞之,使不得上通。冒,莫報反。惡,烏路反。背音佩。壅,於勇反。塞,先得反。是不能容,以不能保我子孫黎民,亦曰殆哉!冒疾之人,是不能容人用之,不能安我子孫眾人,亦曰危殆哉!殆,唐在反。

[疏]“人之”至“殆哉”正義曰:此說大佞之行也。大佞之人,見人之有技,蔽冒疾害以惡之。見人之有美善通聖者,而違背壅塞之,使不達於在上。是人之不能含容人也。用此疾惡技聖之人,不能安我子孫眾民,則我子孫眾民亦曰危殆哉!言其必亂邦也。傳“見人”至“上通”○正義曰:傳以“冒”為復冒之“冒”,謂蔽障掩蓋之也。“疾”謂疾惡之,謂憎疾患害之也。見人之美善通聖而違背之,不從其言;壅塞之,使不得上通,皆是佞人害賢之行也。

邦之杌隉,曰由一人。杌隉,不安,言危也。一人所任用,國之傾危,曰由所任不用賢。杌,五骨反。隉,五結反,徐語折反。邦之榮懷,亦尚一人之慶。”國之光榮,為民所歸,亦庶幾其所任用賢之善也。穆公陳戒,背賢則危,用賢則榮,自誓改前過之意。

[疏]“邦之”至“之慶”○正義曰:既言賢佞行異,又言用之安否。邦之杌隉,危而不安,曰由所任一人之不賢也;邦之光榮,為民所歸,亦庶幾所任一人之有慶也。言國家用賢則榮,背賢則危,穆公自誓將改前過,用賢人者也。人者也。

來源

秦誓來源《尚書》。《尚書》原稱《書》,到漢代改稱《尚書》,意為上代之書。《尚書》在作為歷史典籍的同時,向來被文學史家稱為我國最早的散文總集,是和《詩經》並列的一個文體類別。但這散文之中,用今天的標準來看,絕大部分應屬於當時官府處理國家大事的公務文書,準確地講,它應是一部體例比較完備的公文總集。