社會青年

社會青年也叫待業青年。既不上學也未就業的青年。指社會上的一些不良的青年和社會閒散人員。社會青年原為和學生相對的概念,用來指有工作的青年。後來此詞的用法發生了巨大的變化,不再和“學生”相對,成為賦閒在家的青年,甚至是對有黑社會背景者的正式的社會青年。

基本信息

- 包括:不良的青年和社會閒散人員

- 本意:走出學校未安排工作的城鎮青年

- 來源:城鎮知青代稱,帶一定褒義色彩

- 相對概念:學生

誕生

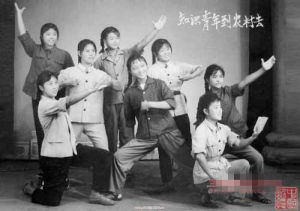

社會青年是1949年後出現的一個名詞,是指走出學校後沒有謀生的職業、政府又尚未安排工作的城鎮青年。1966年秋季開學的在校的城鎮國中學生和高中學生,統稱“老三屆”,實際上是六屆學生,年齡相差有的在6年以上。到了1968年秋,他們都成了政府無法安排工作的“社會青年”,全國總數在500萬以上。褒義色彩

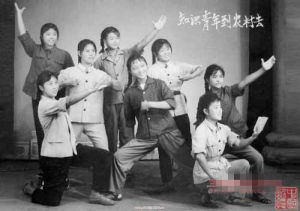

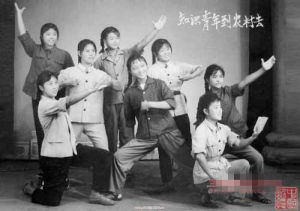

社會青年這500多萬青年,都是當時青少年中的佼佼者,富於獻身精神,蘊藏著巨大的能量。後來毛主席號召知青下鄉,10年間,被送到農村的知青人數超過2300萬。1968年以前,農村是沒有“社會青年”的,農村的青年天生就有職業,命中注定紮根農村,政府無需為其安排工作,耕作就是革命工作。1968年,從城裡來了知識青年,農村這才有了“社會青年”。可見當時“社會青年”帶有一定的褒義色彩。

社會青年這500多萬青年,都是當時青少年中的佼佼者,富於獻身精神,蘊藏著巨大的能量。後來毛主席號召知青下鄉,10年間,被送到農村的知青人數超過2300萬。1968年以前,農村是沒有“社會青年”的,農村的青年天生就有職業,命中注定紮根農村,政府無需為其安排工作,耕作就是革命工作。1968年,從城裡來了知識青年,農村這才有了“社會青年”。可見當時“社會青年”帶有一定的褒義色彩。貶義色彩

社會青年1979年知青大回城,因為大量回城人員失業,替代“知識青年”的稱謂變成了待業青年,後來待業青年又有了普世意義的稱呼:失業青年、社會青年。雖然在一些官方用語中,社會青年仍是一個中性的社會稱謂,但在公眾意識中,社會青年具有普遍的貶義色彩,在百度詞條中,“社會青年”是這樣釋義的:社會青年指社會上的一些不良的青年和社會閒散人員,甚至是對有黑社會背景者的正式的、輕蔑的稱呼。

社會青年1979年知青大回城,因為大量回城人員失業,替代“知識青年”的稱謂變成了待業青年,後來待業青年又有了普世意義的稱呼:失業青年、社會青年。雖然在一些官方用語中,社會青年仍是一個中性的社會稱謂,但在公眾意識中,社會青年具有普遍的貶義色彩,在百度詞條中,“社會青年”是這樣釋義的:社會青年指社會上的一些不良的青年和社會閒散人員,甚至是對有黑社會背景者的正式的、輕蔑的稱呼。 社會青年

社會青年 社會青年

社會青年

社會青年

社會青年 社會青年

社會青年