社會主義國民收入的分配和再分配

正文

依據社會主義經濟規律,對勞動者創造的國民收入進行有計畫的分配和再分配。使國民收入進入使用,即用於生產消費或非生產消費的過程。社會主義社會一定時期(例如一年)創造的國民收入,要藉助於貨幣形式進行一系列的分配。首先在創造國民收入的物質生產領域內部實行,即初次分配,然後在全社會範圍實行再分配。分配的兩個階段是相互聯繫和相互銜接的,初次分配為再分配建立框架,再分配則是在初次分配的基礎上,向更廣泛的方面擴展和向合理的方向調節。經過國民收入的分配和再分配,社會各種成員、各個部門都取得最終收入,形成各項社會基金,進而經過商品交換,占有生產資料和消費品,使國民收入在實物形態上進入使用過程,用於社會主義擴大再生產和社會主義的集體消費和個人消費。

國民收入初次分配 形成物質生產領域的原始收入。在中國,這種分配在全民所有制企業表現為:①企業上繳利潤和稅金(在實行“以稅代利”後是上繳稅金),以構成國家集中的純收入的部分;②企業自用的企業基金部分(在實行“以稅代利”後的全部企業利潤);③分配給職工的勞動報酬。在集體所有制企業表現為:①上繳國家的稅金;②留給企業支配的公積金和公益金;③成員的勞動報酬。初次分配在國民收入分配中占有重要地位,它基本上規定了國家、企業和勞動者對新創造出的物質資料的占有份額和比例,同時也在很大程度上規定了積累和消費的比例關係。在社會主義制度下,在企業內進行的國民收入的初次分配,體現了國家、集體(企業)、個人利益的一致。既保證了國家有用於進行新的經濟建設和發展科學、文教衛生等事業的資金,又照顧到了企業的需要和職工的收入。由於這一分配關係涉及各個方面的利益關係,必須按照兼顧國家、集體(企業)、個人利益的原則,正確調節初次分配中各方面的比例關係,以便最充分地調動各個方面的積極性,特別是廣大勞動者的生產積極性。

社會主義社會的國民收入初次分配,受國家的物價、工資和稅收政策的制約,同時也受生產單位的經營成果和經濟效益的影響。產品價格水平和價格構成,對國民收入初次分配有很大關係。由於價格和價值存在著背離,在其他條件不變的情況下,產品價格很高的生產單位,初次分配得到的收入就多,在全民所有制企業表現為企業利潤高、獎金多;在集體所有制企業表現為企業收入大,成員收益高。國家的工資政策和稅收政策,則直接影響全民所有制職工的勞動報酬和企業支配的純收入在企業創造的國民收入中的份額。此外,企業的經濟效益的大小也關係到企業中國民收入在各方面分配的狀況。因此,要搞好國民收入的初次分配,正確調節和處理國家、生產單位和職工個人之間的利益關係,就要不斷完善價格、稅收和工資體制,同時,生產單位必須樹立全局觀念,大力改善經營管理,提高經濟效益。

國民收入再分配 其必要性在於:①社會主義社會中非生產部門,如文教、衛生、國家行政管理、國防等,這些部門從事社會必要的和有益的勞動,但它們一般不創造國民收入,要依靠國民收入的再分配來取得維持其正常活動所必要的開支和用於支付職工的工資。②社會對於喪失勞動能力的社會成員的生活要給予必要的幫助和照顧,包括舉辦各種社會福利事業以改善職工的生活。為此,要建立社會保證基金,這項基金也必須通過國民收入再分配來提供。③社會主義社會要有計畫地進行經濟建設,加速重點部門的發展和支援薄弱的部門和地區,這項國家集中的資金,有必要在全國範圍統籌安排,需要通過國民收入再分配來形成。④社會主義社會,存在不同的經濟形式,如個體所有制經濟和其他非社會主義經濟,有必要通過國民收入再分配,把它們創造的剩餘產品價值的一部分集中到國家手中,用於滿足社會的需要。

社會主義制度下,國民收入再分配是一個涉及社會財富在各個領域的職工、居民間、在各方面、各個部門間轉移的一個複雜過程,它主要是通過國家財政、信貸的職能以及非生產部門收取勞務費用來實現的。具體表現是:

國家財政 它是國民收入再分配的重要經濟槓桿。社會主義國家運用自己的權力,從各種經濟形式、各企業以稅金、上繳利潤、付費等形式取得一部分純收入,集中起來,形成國家預算收入,然後通過預算支出,用於發展經濟事業、文化事業和管理國家、鞏固國防的需要。國家財政機關集中起來的純收入,是社會主義國家有效地發揮其經濟職能的物質基礎,它對國家政權的鞏固,對社會主義國民經濟和社會發展,有著直接的影響。國家財政集中的純收入量不是任意規定的,而是要在一定時期社會創造的國民收入總量的基礎上,通過合理規定國家、生產單位和勞動者個人收入的比例來形成。如果國家財政集中的純收入過多,留給生產單位的純收入偏少,雖然對國家進行重大項目的建設有利,但是不利於調動各生產單位和廣大勞動者的積極性。如果國家財政集中的純收入過少,留給生產單位的收入偏多,雖然對擴大生產單位的自主權,增強企業的自我改造和自我發展能力有利,但它會影響國家集中財力,不利於重點建設的發展。當國民收入再分配關係確立以後,要增加國家集中的純收入,主要靠發展社會生產,降低生產成本,提高經濟效益,以增加一定時期的國民收入量。同時,也要加強財政稅收管理,嚴肅財經紀律,把應該收的錢統統收上來。國家財政集中的純收入,要根據收支平衡、略有結餘的原則,有計畫地按一定比例用於各項財政支出,特別是要在經濟建設支出和科學文教費用之間、基本建設支出和更新改造資金之間,以及經濟建設支出使用於各部門之間保持合理的比例關係,這對於促進經濟發展和技術進步,對於節約資金和提高經濟效益,對於國民經濟有計畫按比例地發展,都有重要意義。

銀行信貸 是國民收入再分配的另一經濟槓桿。銀行信貸是在不改變資金所有權的條件下,調節各階層、各經濟部門、各企業實際使用的資金。銀行通過存放款活動對企業分散的暫時閒置的資金進行再分配。銀行還吸收城鄉居民儲蓄,把原來屬於消費基金的個人收入的一部分集中起來,以貸款形式重新分配給急需資金的生產單位,用於固定資產投資或者補充流動資金。這樣,就把一部分居民消費基金推遲實現,使它重新轉化為積累基金,以利於社會生產的發展和商品流通的擴大。

勞務費用 是國民收入再分配的另一手段,它把物質生產領域創造的國民收入轉移到非物質生產領域。服務性行業的企業,能獨立進行經營,為居民提供勞務,收取一定的勞務費用。這類企業用自己的收費抵償經營支出,收取的勞務費用一部分以工資和獎金的形式發給職工個人,成為服務行業從業人員的個人收入;一部分建立企業基金,歸企業支配使用;另一部分則以稅金或利潤形式上繳給國家財政,形成國家集中的純收入。在中國的計畫管理工作中,把廣大居民向社會服務事業支付勞務報酬稱作非商品支出。目前,由於社會服務事業不夠發達,居民用於文化生活服務方面支出所占比重還比較低。隨著城鄉人民貨幣收入的提高,對文化生活需要不斷增加,用在這方面的非商品性支出將會有更快的增長。這意味著物質生產領域所創造的國民收入,通過再分配向非生產領域轉移的部分將會越來越多。這對發展社會服務事業,減輕人民的家務勞動,豐富人民的文化生活,提高社會勞動生產率,都有重要的意義。

價格政策 社會主義制度下,價格的制定必須按照價值規律的要求,以價值為基礎。但是為了發揮價格槓桿在實現巨觀調節中的作用,在一定條件下,對某些商品,國家可以有計畫地調整價格,使價格適當地高於價值或低於價值。這種價格與價值的偏離,會調節國民收入在各部門、各階層之間的再分配。

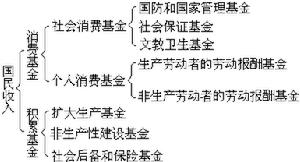

最終收入 國民收入的初次分配和再分配的結果是國家、全民所有制企業、集體所有制企業、個體經營單位和居民的最終收入的形成,這些最終收入按其用途則歸結為兩類:積累基金和消費基金。

社會主義社會國民收入與分配圖表: