人物基本信息

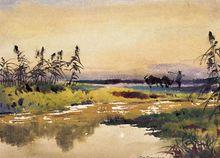

瞿谷量,生於上海嘉定,自幼喜愛繪畫,曾隨陳秋草習畫,打下深厚的西洋繪畫根基。1954年 進新中國美術研究所(原白鵝畫會),隨從陳秋草先生學畫。 1956年進上海人民美術出版社工作。 1957年 作品入選“上海青年畫展”,水彩畫《上海人民公園早晨》獲鼓勵獎。首上黃山寫生,與畫家謝之光先生同行,作水彩畫《蓬萊三島》等,在散花精舍巧遇雲海蜃樓奇景。 1959年 三幅作品入選全國水彩畫展,於北京美術館展出,署名瞿昉。《上海人民公園雪景》選送“社會主義國家造型藝術展”,於蘇聯莫斯科展出。 1960年 下放勞動於青浦飼養場。 1961年 《蓬萊三島》、《上海南京路》、《上海人民公園雪景》入選《水彩畫範本》,由北京朝花出版社出版。

個人簡介

瞿谷量、李文、金聯楨在香港家鄉俱樂部

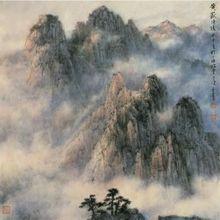

瞿谷量、李文、金聯楨在香港家鄉俱樂部瞿谷量,旅美畫家。1936年生於上海嘉定。19歲時隨曾創辦白鵝畫會的陳秋草習畫,打下了西洋繪畫的基礎,1956年進入上海人美社工作並從事水彩畫創作。次年,谷量第一次登上黃山,創作水彩畫《黃山蓬萊三島》。1974年,瞿谷量作為上海美校的教師帶學生二上黃山。1982年瞿谷量移居美國。隨著歲月的流逝,身處異域的他,愈發感受到中華民族傳統藝術的偉大和深厚,需要作深入的學習和研究。同時,他對黃山的眷戀之情也愈發地夢縈魂繞。到了上世紀90年代,瞿谷量幾乎是每年都要從紐約飛到黃山,這才是瞿谷量與黃山情緣真正的開始。瞿谷量畫黃山,是畫家藝術審美和藝術表現的需要,也是畫家對民族傳統的繼承和發揚的需要。正如他所說,黃山的中國味特別濃。於是他一次又一次地登上黃山,至今已達十四五次之多。 瞿谷量登黃山、畫黃山,不是簡單的重複,而是有意識地賞黃山四季之景、寫黃山四季之美。他筆下的黃山,清新濕潤的氣息撲面而來,其色、其筆、其氣、其神均與他人明顯不同,表現出黃山的神韻,和中國畫的筆墨功底。

個人著作簡介

《瞿谷量畫集》

【作 者】:瞿谷量繪

【叢編項】:無

【裝幀項】:銅版紙8開/75

【出版項】:上海書畫出版社/2005-8-1

【ISBN號】:9787807251873/7807251875

《瞿谷量畫集》

《瞿谷量畫集》【原書定價】:¥150.00 有10家書店打折銷售 稀缺/絕版書代複印【主題詞】:藝術-美術-藝術畫冊

圖書簡介

中國畫的傳統,明代的董其昌曾一分為二,一路以明清文人畫為代表,注重“以畫為樂”,即作為翰墨的遊戲,所講究的是“畫外功夫”,即以人品、詩文、書法的修養置於“畫之本法”之上,以主觀置於客觀之上,筆墨置於形象之上,“以形象之豐富論,畫不如生活,以筆墨之精妙論,生活決不如畫”。所以,在較少數“吾曹”、“至人”,可以“一超直入如來地”。另一路以唐宋畫家畫(包括畫工畫和文人正規畫)為代表,注重“身為物役”,即作為艱苦的勞役,所講究的是“外師造化,中得心源”的“畫之本法”,以造型技術置於“畫外功夫”的修養之上,以客觀至於主觀之上,以形象置於筆墨之上,“以形象之豐富論,畫高於生活,以筆墨之精妙論,生活決不如畫”。所以無論是極少數的“吾曹”、“至人”,還是大多數的普通畫家如王希孟、張擇端,都可以“積劫方成菩薩”。 長期以來,由於種種主客觀的原因,認為前者是傳統中表現的、先進的、創新的、高雅的、人民性民主性的精華,後者只是傳統中再現的、落後的、保守的、俗氣的、貴族性封建性的糟粕,卻忽視了前者只適用於具備了特殊條件的“吾曹”、“至人”,而後者卻普遍適用於大多數畫家。畫壇的風氣,撇開否定傳統的不論,凡贊同繼承弘揚傳統的,幾乎都把前者看作是捷徑,爭而趨之,而把後者看作是歧途,避之不及。這種情況,有些像錢鍾書先生在《詩可以怨》中所分析,雖然藝術創作的動力可以是快樂,也可以是痛苦,但由於人們普遍認為“窮苦之言易好,歡愉之辭難工”,所以,即使沒有痛苦經歷的詩人,也更願意“不病而呻”。這裡面包含一個希望:有那么便宜和僥倖的事,不是“窮苦”的詩人,只要模仿“窮苦”的言詞,也可以成為好詩;不是“吾曹”、“至人”,只是模仿“吾曹”、“至人”的“無法而法”,同樣可以成為“至法”的好畫。

作品評價

瞿谷量作品

瞿谷量作品對於畫家來說,由於他們比之詩人更缺少文化的修養,自然也就更缺少自知之明,所以,很少有不認為自己是天才的。既然自己是天才,自然也就應該理直氣壯地走“至人”成大才的捷徑,而不應該走常人成小才的艱難之道。過去,陸儼少先生說過“老實畫”和“聰明畫”的問題,大體上正是對應了這兩種不同的傳統觀。瞿谷量對於傳統的取法,一度也是作如此這般的選擇。然而,經由他和謝稚柳、陳佩秋、劉旦宅等先生的長期交遊,他很快醒悟到自己不是“至人”天才,即使自己真是“至人”天才,至少不應該把自己看作是“至人”天才。既然自己不是“至人”“天才”,或不應該把自己看作是“至人”“天才”,那么,天才的成才捷逕自然也就不適合自己。適合自己的,只能是“積劫方成菩薩”的常人成才之道。 有了這樣的自我定位,他便自覺地從“無法而法”、“我用我法”的捷徑上退了回來,老老實實地在“外師造化,中得心源”的“畫之本法”上一步一個腳印地修煉。他把黃山作為自己藝術攻堅的主要對象,.幾十年來,調動各種技術、手段為黃山作寫生,取得了對於藝術真實與生活真實、筆墨與形象的全新認識,實際上也正是傳統的、古典的認識。有一種觀點認為,藝術真實為了拉開與生活真實的距離,必須“舍形求神”,輕視對於對象的實的方面的深刻把握,而注重對於對象的虛的方面的體悟,否則的話,就會論於生活真實的翻版,就是“與照相機爭功”。誠然,像石濤、黃賓虹那樣,“舍形求神”的生活體驗方法,“目擊而道存”,“不見驪黃牡牝”、“不似之似似之”,自不失為一種藝術形象的塑造方法,但是,以此作為唯一的方法並藉此否認“以形寫神”的方法,卻未必可取。

因為一,石濤等的方法,對於“至人”、天才自然是合適的,對於大多數普通的畫家,“舍形”好辦,但舍了形卻未必都能達到傳神,結果“舍形求神”、“不似之似”往往成了畫家們“舍形”、“不似”的藉口,卻不顧了“求神”、“似之”。第二,李成、范寬、郭熙等的“以形寫神”、“形神兼備”,未必就是必須擯棄的“與照相機爭功”的藝術形象塑造方法,而恰恰正是這一方法,不僅適合於李成等大師,同時也是適合於王希孟、畫院的眾畫師等最大多數普通畫家的。由於瞿谷量把自己定位在普通畫家而不是天才的位置上,所以,他對黃山的觀察體驗巨細無遺,無微不至,儘可能地達到深刻、全面,並在此基礎上由形及神,加以提煉、概括,形成為源於生活、高於生活的藝術真實形象。我們看他筆下的蒼松、怪石、煙雲,不是黃山生活真實的翻版,卻正是黃山藝術真實的提煉,而絕不會把它們與其他什麼名山的風景混淆起來。

事實上,由於任何“外師造化”都是“中得”於畫家主觀的“心源”的,所以,以主觀置於客觀之上的“舍形求神”固然可以拉開與生活真實的距離,以客觀置於主觀之上的“以形寫神”同樣必然拉開與生活真實的距離。宋人的藝術實踐證明了這一點,瞿谷量的藝術實踐再次證明了這一點。關於筆墨與形象,我們耳熟能詳的觀點是把

瞿谷量作品

瞿谷量作品

瞿谷量作品筆墨作為中國畫的本質,而形象則是為筆墨的抒寫服務的,中國畫的“氣韻生動”,歸根到底就是筆墨的精妙,如同樣的披麻皴、解索皴,同樣的個字、介字、在不同畫家的創作中表現為不同水平的筆墨效果,而這樣的形象,往往也不再被稱做“形象”而是被稱做“筆墨程式”。然而,這一認識,同樣只適合於董其昌、石濤等天才的畫家,而不能適合於最大多數的普通畫家。即以明清畫史而論,有多多少少的畫家追隨了董其昌、石濤的畫風,小四王、後四王、揚州畫派乃至“風漫中國”的逸筆草草,結果,拋棄了形象的刻畫,“一超直入”的筆墨的抒寫效果卻並不理想,傅抱石先生甚至斥為“荒謬絕倫”! 與這一觀點相對的,是唐宋的畫家都把形象作為創作的核心,筆墨則是為形象的塑造服務的,配合了形象的千變萬化,筆墨也應該千變萬化,當用精妙的筆墨刻畫出了“形神兼備”的藝術形象,一幅作品才稱得上是“氣韻生動”。遵循了這一觀點,所謂“綱(形象)舉目(筆墨)張”,李成等少數天才的大師也好,王希孟等最大多數的普通畫家也好,通過“積劫”,無不成就了各自的“菩薩”果。

由於把自己定位在普通畫家而不是天才的位置上,所以,瞿谷量對於形象與筆墨關係的認識,完全是追隨了宋人的傳統,他決不是從“筆墨的獨立審美價值”來經營創作的筆墨效果,而始終是根據黃山藝術真實的形象塑造需要,量體裁衣地來運用勾、皴、點、刷、渲染等筆墨的技法。與宋人的山水一樣,觀賞他的作品,首先映入我們眼帘的是黃山的形象,千岩萬壑,蒼松怪石,隱現於滅沒變幻的煙雲嵐光之中;深入地玩味,才能感受到這樣的形象,乃是運用了輕重疾徐、粗細轉折、疏密聚散、枯濕濃淡的不同筆墨刻畫而成。