盤山千像寺

千像寺位於天津市薊縣盤山風景名勝區的盤山園陵東,屬乾隆行宮“靜寄山莊”。為行宮外八景之一,天津市重

盤山千像寺

盤山千像寺盤山千像寺簡介

千像寺又名叫“佑唐寺”,始建於唐開元年間,唐末毀於兵火。遼初重修,建有佛殿、僧堂、庫廚。佛殿分三

盤山千像寺

盤山千像寺千像寺建築特點

寺周圍的巨石岩壁上,有線刻佛像三百餘尊,大小不一,高l.5-2米,寬0.4-o.49米,佛座高1.3米,蓮座寬1米。佛

盤山千像寺

盤山千像寺千像寺景區歷史

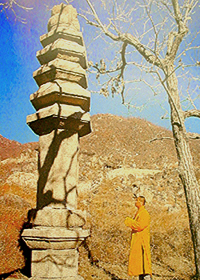

千像寺院中的《盤山千像佑唐寺創建講堂碑》,系遼聖宗耶律隆緒統和五年(987年)所立。高三米,寬一米。碑額

盤山千像寺

盤山千像寺碑文中記述了遼代薊州和盤山的開發情兄,及該寺的創建經過。碑中稱薊門“地方千里,藉冠百城,紅稻青粳,實漁鹽之沃壤,襟河控獄,當旆戟之奧區。”為研究盤山地區的歷史、地理、物產等,提供了史料。又記載了千像寺得名的來由:“自昔相傳有尊者挈杖遠至,求植足之所。僧室東北隅,岩下有澄泉,恍惚之間見千僧洗缽,瞬間而泯,因此構精舍宴坐矣。厥後,於溪谷澗石之面,刻千佛之像,而以顯其殊勝也。”碑的側面為遼重熙十五年(1046年)補刻的一段文字,是千像、妙香兩寺因土地問題發生爭訟後,共同立下的疆界記錄。

此碑西面,有《盤山古剎佑唐寺重銘碑》與之並立,為明嘉靖十五年(1536年)孟夏,松溟德庵撰書。在藏經殿前,尚存傾圮的《重修千像寺藏經殿碑》。

千像寺景區亮點

千像寺後山崖上,有一巨大的圓石,屹然獨立於另一岩石之上。人們用手推撼,石體微微晃動,名“搖動石”,

盤山千像寺

盤山千像寺搖動石旁有洞窟一處,名“契真洞”,洞口鐫有篆書“無量壽佛”四個字。洞內有一尊浮雕坐佛,高約二米,為

盤山千像寺

盤山千像寺千像寺報導

“雨花福地”千像寺

“晚報”近日連續報導有關盤山千像寺的考古發現(線刻佛像尤為奇絕),引起讀者極大關注。被譽為“盤山明

盤山千像寺

盤山千像寺于敏中等編纂的《日下舊聞考》說盤山“九華峰最麗,寺曰千像”。九華峰一名東台,一名削玉峰,康熙游盤山御製詩有“中盤遙望蓮花峰”之句,因定名蓮花峰。蓮花峰上的千像寺古稱祐唐寺,又名千相寺,為行宮“外八景”之一。乾隆幸盤山時,曾多次登臨觀禮。

公元1745年,奉勅重修。宏偉壯觀的廟宇建築、昌盛榮興的佛事活動,成為當時國內著名佛教聖地。修葺一新的煌煌正殿上,高懸乾隆御書匾額“雨花福地”。雨花者,佛故事中說:唐大曆初,僧儼講經,天降雨花,“大千應感動,虛空諸天人”。福地者,乃生福德之地域也。乾隆不但崇佛,且深通佛理;這題額,可謂切地切法,恰如其分。

祐唐寺始建於唐開元間(713-741年),唐末毀於兵火。“遼乾亨二年(980年)寺僧希悟重修,於溪谷澗石上刻

盤山千像寺

盤山千像寺千像寺的勝景,也曾吸引了諸多文人墨客慕名來游;歌詠托情,賦詩寄興。李霨的《游千佛寺》生動描繪了千像寺險絕縱橫的環境:“俯臨絕谷仰山贊山元,木杪行來路幾盤。亂石縱橫疑虎伏,怪松詰曲學龍蟠。飛梁澗溜泠泠雨,重閣天風冽冽寒。卻恐山靈嫌俗客,忍拋嵐翠事征鞍!”明詩人黃汝亭詩詠千佛刻像中,亦有“千佛番番風滿座”之感嘆!

乾隆對千像寺情有獨鍾,曾再再寫記題詩,念念有加。早在公元1742年,他的御製《盤山記》即有千像寺奚穀穀刻像的簡述:“四顧梵宇精藍,依山隱谷,鏤峰石,刻畫天真。”

公元1745年有御製《如來影》詩,序曰:“盤山千像寺石上有如來影像,詩以詠之:如來無物不如來,無物不如

盤山千像寺

盤山千像寺兩年以後,意猶未足,又賦《千像寺》致興一首:“何來龍像侶,說法禮山神。即景欣幽托,隨緣悟靜因。門迎松落落,路轉石磷磷。千相即非相,誰容辨假真。”靜悟千像,幽托禪心。大約十多年前,在一次文物普查中,對千佛寺周圍的溝壑岩壁之上考查出,散布著線刻佛造像301尊,至今已發現近500尊(按常規,估計應該接近千尊或超過千尊,不可能是個整數)。佛像大小不一,高矮參差,或坐或立,有的三四尊一組,有的一尊獨石。佛像大部分背托佛光,腳踏仰俯蓮花。衣著多開領左大襟袈娑,右肩袒露,儀態端莊,形象高大,雕工古樸,風格獨具,特點鮮明;形成一個龐大的散落佛像石刻群,這在全國也屬少見!