症狀表現

產褥期感染

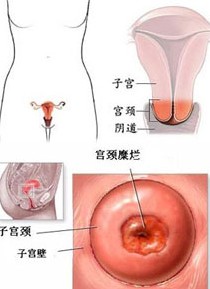

產褥期感染1 急性外陰、陰道、宮頸炎:分娩時由於會陰部損傷或手術產而招致感染,表現為局部灼熱、疼痛、下墜,膿性分泌物刺激激尿道口出現尿痛、尿頻。傷口處感染,縫線陷入腫脹組織內,針孔流膿。陰道與宮頸感染表現為黏膜充血、潰瘍、膿性分泌物增多,日後導致陰道粘連甚至閉鎖。若向深部蔓延,可播散達子宮旁組織,引起盆腔結締組織炎。

2 急性子宮內膜炎、子宮肌炎:病原體經胎盤剝離面侵入,擴散到蛻膜後,稱子宮內膜炎。感染侵及子宮肌層,稱子宮肌炎。子宮內膜炎伴有子宮肌炎。重者出現寒戰、高熱,頭痛、心率快、白細胞增多,下腹部壓痛輕重不一,惡露也不一定多而容易被誤診。

3 急性盆腔結締組織炎、急性輸卵管炎:病原體沿子宮旁淋巴或血行達宮旁組織,出現急性炎性反應而形成炎性包塊,同時波及輸卵管系膜、管壁。若侵及整個盆腔,也可形成“冰凍骨盆”。淋病雙球菌沿生殖道黏膜上行感染,達輸卵管與盆腹腔,形成膿腫後,可以高熱不退。

4 急性盆腔腹膜炎及瀰漫性腹膜炎:炎症繼續發展,擴散至子宮漿膜,形成盆腔腹膜炎,繼而發展成瀰漫性腹膜炎,出現全身中毒症狀,如高熱、噁心、嘔吐、腹脹、檢查時下腹部有明顯壓痛、反跳痛。由於產婦腹壁鬆弛,腹肌緊張多不明顯。因腹膜面炎性滲出、纖維素覆蓋引起腸粘連,也可在直腸子宮陷凹形成局限性膿腫,若膿腫波及腸管與膀胱可出現腹瀉、里急後重與排尿困難。急性期治療不徹底能發展成慢性盆腔炎而導致不孕。

5 血栓性靜脈炎:類桿菌和厭氧性鏈球菌是常見的致病菌。在血流瘀滯或靜脈壁受損的基礎上,細菌分泌肝素酶分解肝素,促成凝血。子宮壁胎盤附著面感染上述細菌時引起盆腔血栓性靜脈炎。可累及卵巢靜脈、子宮靜脈、髂內靜脈,髂總靜脈及下腔靜脈,病變常為單側性,患者多於產後1~2周,繼子宮內膜炎之後出現寒戰、高熱、反覆發作,持續數周,不易與盆腔結締組織炎鑑別。下肢血栓性靜脈炎,病變多在股靜脈、膕靜脈及大隱靜脈,出現弛張熱。下肢持續性疼痛,局部靜脈壓痛或觸及硬索狀,使血液回流受阻,引起下肢水腫,皮膚發白,習稱“股白腫”。但有的病變輕深而無明顯陽性體徵,彩色超聲都卜勒可以探出。下肢血栓性靜脈炎多繼發於盆腔靜脈炎或周圍結締組織炎。

6 膿毒血症及敗血症:當感染血栓脫落進入血循環可引起膿毒血症,出現肺、腦、腎膿腫或肺栓塞而致死。若細菌大量進入血循環並繁殖形成敗血症,可危及生命。

病理

1 病因:

1.1 病原體種類:目前認為孕期及產褥期陰道內的生態極複雜,有大量需氧菌、厭氧菌、真菌以及衣原體、支原體等寄生,但以厭氧菌占優勢。另外,許多非致病菌在特定的環境下也要以致病。

1.11 需氧性鏈球菌:β-溶血性鏈球菌可分18族,B族鏈球菌(GBS)產生外毒素與溶組織酶,使其致病力、毒力、播散能力較強,與產褥感染關係密切,可引起嚴重感染,其臨床特點為發熱早(平均在產後11小時),體溫超過38℃,有寒戰、心率快、腹脹、子宮復舊不良、子宮旁或附屬檔案區觸痛,甚至伴發菌血症。需氧性鏈球菌是外源性感染的主要致病菌。

1.12 大腸桿菌屬:大腸桿菌與其相關的革蘭陰性桿菌、變形桿菌,是外源性感染的主要菌種,也是菌血症和感染性休克最常見的病原菌。大腸桿菌寄生在陰道、會陰、尿道口周圍,可於產褥期迅速增殖而發病。大腸桿菌在不同的環境對抗生素的敏感性有很大差異,需行藥物敏感試驗。

1.13 葡萄球菌:主要致病菌是金黃色葡萄球菌和表皮葡萄球菌。二者的致病有顯著不同。金黃色葡萄菌多為外源性感染,很容易引起嚴重的傷口感染。表皮葡萄球菌存在於陰道菌叢內,引起的感染較輕。葡萄球菌因能產生青黴素酶而對青黴素出現耐藥性。

1.14 厭氧性鏈球菌:以消化鏈球菌和消化球菌多見,存在於正常陰道中。當產道損傷時殘留組織壞死,局部氧化還原電勢低,該菌迅速繁殖,與大腸桿菌混合感染,放出異常惡臭氣味。

1.15 厭氧類桿菌屬:為一組絕對厭氧的革蘭陰性桿菌,包括脆弱類桿菌、產色素類桿菌等。此類細菌有加速血液凝固的特點,可引起感染鄰近部位的血栓性靜脈炎。

1.16 此外,梭狀芽孢桿菌、淋病雙球菌均可導致產褥感染,但較少見。支原體和衣原體也可是產褥感染的病原體之一。

2 感染來源:感染來源有:

2.1 自身感染,正常孕婦生殖道或其他部位寄生的病原體,當出現感染誘因時可致病;

2.2 外來感染,由被污染的衣物、用具、各種手術器械、物品等接觸患者後造成感染。

3 感染誘因:機體對入侵病原體的反應,取決於病原體的種類、數量、毒力及機體的防禦能力。任何削弱產婦生殖道和全身防禦能力的因素均有利於原體入侵與繁殖。例如貧血、營養不良、慢性疾病、臨近預產期性效、胎膜早破(羊水中溶菌酶有殺菌作用,當羊水流失後殺菌作用減弱)、羊膜腔感染、各種產科手術操作、產道損傷、產前產後出的血、宮腔填紗、產道異物、產程延長、胎盤殘留等,均可成為產褥感染的誘因。

臨床診斷

產褥期感染

產褥期感染1 醫技檢查

1.1 全身及局部體檢,注意排除引起產褥病率的其它疾病與傷口感染等,並進行血尿常規化驗。檢測血清急性期反應物質中的C-反應蛋白,有助於早期診斷感染。

1.2 確定病原體。病原體的鑑定對產褥感染診斷與治療非常重要,方法有:①病原體培養:常規消毒陰道與宮頸後,用棉拭子通過宮頸管,取宮腔分泌物,由於常被宮頸菌腸子宮陷凹採取分泌物或膿液進行需氧菌和厭氧菌的雙重培養;②分泌物塗片檢查:若需氧培養結果為陰性,而塗片中出現大量細菌,應疑厭氧菌感染;③病原體抗原和特異抗體檢查:已有許多商品藥盒問世,可快速檢測。

1.3 確定病變部位。通過全身檢查,三合診或雙合診,有時可觸到增粗的輸卵管或盆腔膿腫包塊,輔助檢查如B型超聲、彩色超聲都卜勒、CT、磁共振等檢測手段能對產褥感染形成的炎性包塊、膿腫以及靜脈血栓作出定位及定性診斷。

2 診斷依據

2.1 產後3~4天開始體溫升高,感染嚴重時可有高熱,寒戰,下腹痛及會陰傷口紅、腫、痛。

2.2 下腹及子宮體有壓痛,子宮復舊不良,宮旁可出現壓痛的腫塊,惡露有臭味。

2.3 血白細胞及中性粒細胞計數增多。

2.4 宮腔分泌物培養及(或)血培養致病菌陽性。

治療

1 治療原則

1.1 支持療法,糾正貧血與電解質紊亂,增強免疫力。

1.2 清除宮腔殘留物,膿腫切開引流,取半臥位等手段去除病原組織。

1.3 抗生素的套用,應注意需氧菌與厭氧菌以及耐藥菌株的問題。感染嚴重者,首選廣譜高效抗生素等綜合治療。必要時可短期加用腎上腺糖皮質激素,提高機體應激能力。

1.4 對血栓性靜脈炎者,在套用大量抗生素的同時,加用肝素48~72小時,即肝素50mg加5%葡萄糖溶液靜脈滴注,6~8小時1次,體溫下降後改為每日2次,維持4~7日,並口服雙香豆素、潘生丁等。也可用活血化瘀中藥及溶栓類藥物治療。若化膿性血栓不斷擴散,可考慮結紮卵巢靜脈,髂內靜脈等,或切開病變靜脈直接取栓。

1.5 嚴重病例可引起中毒性休克、腎功能衰竭、應積極搶救,治療應爭分奪秒,否則可致死。

2 治癒標準

2.1 症狀及體徵消失。

2.2 血白細胞及中性粒細胞恢復正常。

2.3 宮腔培養及(或)血培養陰性。

預防

加強孕期衛生宣傳,保持全身清潔,妊娠晚期避免盆浴及性交,加強營養,增強體質。治療急性外陰陰道炎及宮頸炎等合併症,避免胎膜早破、滯產、產道損傷與產後出血。消毒產婦用物,嚴格無菌操作,正確掌握手術產指征。產後嚴密觀察,對可能發生產褥感染和產褥病率者,套用抗生素預防。