基本介紹

書名,琅琊是王姓的郡望之一。琅琊,亦作“琅邪”。琅琊郡,秦朝置郡,初為春秋時期的齊國琅琊邑,在現在的山東省膠南市琅琊台西北。

家族簡介

在中國古代西漢王吉祖孫幾代人祿位彌隆有“累世之美”之名,開創了琅邪王氏顯貴的先河。琅邪王氏自兩漢以來是世代的儒學大族。歷魏晉琅邪王氏經入仕逐步成為當時的頭號門閥士族。與陳郡謝氏合望族者,輒推王、謝。

簪纓世家琅邪王氏

簪纓世家琅邪王氏唐代氏族專家柳芳敘述中古世族譜系云:“僑姓”稱:王(琅琊王氏)、謝(陳郡謝氏)、袁(陳郡袁氏)、蕭(蘭陵蕭氏)。立首位。依次是“東南吳姓”“山東郡姓”“關中郡姓”“代北虜姓”。

琅玡王氏家族在衣冠南渡時為東晉政權的穩固居功至偉,琅玡王氏被司馬睿稱為“第一望族”,並欲與之平分天下,王氏勢力最大時候,朝中官員75%以上是王家的或者與王家相關的人,真正的是“王與馬,共天下”。

琅邪王氏自漢代諫議大夫王吉以下。更魏晉南北朝,一家正傳六十二,三公令仆五十餘人,侍中八十人。世代鼎貴,歷代史家一再稱述琅邪王氏“簪纓不替”,“冠冕不替”,“世祿不替”。

魏晉南北朝時期士族如林,幾乎沒有哪個士家大族勘與琅琊王氏比肩,能在這方面勘與王家並稱的,只有陳郡謝氏。雖不及王氏家族繁榮昌盛。但門閥士族最為鼎盛之際曾是:“王謝”並稱的年代,“山陰道上桂花初,王謝風流滿晉書。”

《烏衣巷》作者:劉禹錫朝代:唐代體栽:詩

王謝古居烏衣鄉

王謝古居烏衣鄉朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。

舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。

《沁園春》作者:范炎朝代:宋代體裁:詞

襟韻何如,文雅風流,王謝輩人。問傳家何物,多書插架,放懷無可,有酒盈樽。一詠一談,悠然高致,似醉當年曲水春。還知否,壯胸中萬卷,筆下千軍。門前我有佳賓。但明月、清風更此君。喜西廬息駕,心間勝日,東皇倚杖,目送行雲。聞道君王,玉堂佳處,欲詔長楊奏賦孫。功名看,一枝丹桂,兩樹靈椿。

發展歷史

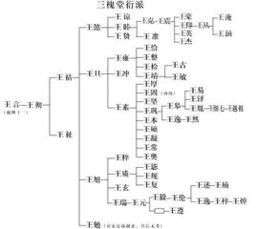

關於琅邪王氏之緣起,《新唐書·宰相世系表》有一段比較詳細系統的介紹:“王氏出自姬姓。周靈王太子晉以直諫廢為庶人,其子宗敬無司徒,時人號曰“王家”,因以為氏。八世孫錯,為魏將軍。生賁,為中夫。賁生渝,為上將軍。渝生息,為司寇。息生恢,封伊陽尹。生元,元生頤,皆以中大夫召,不就。生翦,秦大將軍,武成侯。生賁,字典,通武侯。生離,字陽,武城侯。二子:元、威。元避秦亂,遷於琅邪,後徙臨沂。四世孫吉,字子陽,漢諫議大夫,始家皋虞,後徙臨沂都鄉南仁里。生駿,字偉山,御史大夫。二子:崇、游。崇字德禮,大司空、扶平侯。生遵,字伯業,後漢中大夫、義鄉侯。生二子:峕,音。音字少玄,大將軍掾。四子:誼、睿、典、融。融字巨偉。二子:祥、覽。......”

兩漢時期

兩漢公私學校發達之情形,以及當時鄒魯所流行的“遺子黃金滿籝,不如一經”可以推想得之。正如毛漢光先生所指出,“西漢時的琅邪王氏,顯然是經過文化途徑而演變為士族的”

王吉:官至博士諫大夫。漢宣帝時,王吉被起用為博士諫大夫,他針對當時皇室奢侈糜費、任人唯親等時弊,上疏勸宣帝選賢任能,廢除蔭襲制度;提倡儉樸,愛惜財力,以整頓吏治,淳厚民風,使國家興旺發達。但他的這些建議不僅未被漢宣帝採納,反而被認為是迂腐之見,而失去信任。為此王吉以病辭官,回故里閒居。王吉為官十分清廉。王吉與貢禹情意相投,交往至深,“王陽在位,貢公彈冠”。

王駿:歷任諫大夫、趙內史、幽州刺史、司隸校尉、少府、京兆尹、御史大夫。王駿所歷職務皆顯能名。王駿鴻嘉元年四月庚辰始任御史大夫,至永元二年,歷時五年,政有清績,口碑很好,“眾人為駿恨不得封侯”。?王駿為御史大夫時卒於官,未及封侯,眾人為未封侯而很是不平。班固把王吉比作周朝的伯夷、叔齊,漢代的園公、綺里季、夏黃公、?里先生、鄭子真、嚴君平等。班固說:“自園公、綺里季、夏黃公、?里先生、鄭子真、嚴君平皆未嘗出仕,然其風聲足以激貪勵俗,近古之逸民也。若王吉、貢禹、兩龔之屬,皆以禮讓進退雲。”其父王吉著有《魯論》,王駿後來重編.註解為《魯王駿論》王崇:西漢諫議大夫王吉之孫,王駿之子。歷任刺史、郡守、御史大夫、大司農、衛尉、左將軍(《百官公卿表》為右將軍)、大司空,封扶平侯。

王遵:遵公,字伯業,少豪俠,有辯才,初仕隗囂為大將軍,後囂將背漢光武帝而自立,遵公數諫不聽,乃攜眷潛歸洛陽。光武帝嘉其忠義,拜太中大夫,封向義侯。《漢文歸》輯錄,引鍾惺評:“豪傑之氣,琅琊人王遵也以著《諫隗囂謀殺來歙》而著名。

魏晉時期

王融有二子,長子王祥,次子王覽。

王祥:字休徵,琅邪臨沂人,歷漢、魏、西晉三代。東漢末年隱居20年,仕晉官至太尉、太保。以孝著稱,為二十四孝

臥冰求鯉

臥冰求鯉之一,“臥冰求鯉”的主人翁。他有五個兒子:夏、烈、芬早年死去

王肇:晉為始平太守(王祥子)

王馥:晉為上洛太守(王祥子)

東晉時期

孟子言保國之道,急世臣,重巨室。

《梁書》卷二一傳末“史臣曰”中有論云:“王氏自姬姓已降,及乎秦漢,繼有英哲,洎東晉王茂弘經綸江左,時人方之管仲。

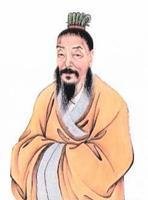

王導:琅邪臨沂人。字茂弘。歷仕晉元帝、晉明帝和晉成帝三代,出將入相,識量清遠,奠定東晉之基礎,朝野號稱

王導

王導“仲父”。王導的祖父王覽,官光祿大夫;父親王裁,任鎮軍司馬。

史學界泰斗陳寅恪評價,“王導之籠絡江東士族,統一內部,結合南人北人兩種實力,以抵抗外侮,民族得以獨立,文化得以續延,不謂民族之功臣,似非平情之論”。

王敦:字處仲,丞相王導之從兄,為人性格簡脫,與王導共同輔佐危難中的東晉司馬氏政權,官至鎮東大將軍、開府儀同三司,加都督江、揚、荊、湘、交、廣六州諸軍事、江州刺史,封漢安侯,頗有戰功,時稱“大將軍”,後專擅朝政,為晉室所忌,重用劉隗、刁協等與之抗衡,以分制其權。後起兵反叛,未果病卒,餘部兵敗後王敦被戮屍示眾。王敦復亡後,其黨羽都被誅滅,但琅琊王氏並未被牽連,如王導等人更獲加官晉爵。

王敦於荊州舉兵時,以誅劉隗為名進攻晉都城建康,王導詣台待罪,以示清白,劉隗勸元帝誅滅王家,周顗為王導仗義執言,而王導不知此事。王敦入石頭城後,放縱士卒劫掠,王敦問王導周顗何如?王導沒回答,遂為王敦所殺。事後王導看見周顗申救之表,大哭說:“我雖不殺伯仁,伯仁由我而死。”,後來的“我不殺伯仁,伯仁因我而死”之句,由此而來。

文學世族

中古時期,在眾多的家族中,就其家族歷史發端之久遠與綿延之流長等情況而言,琅琊王氏家族可謂少有其匹。這一家族自漢代登上歷史舞台,至兩晉之際逐漸達於興盛,歷東晉南朝,經十數代人,不僅子弟眾多,而且才俊輩出,三百餘年冠冕不絕,其流風餘韻還延續到隋唐時期。

姚振宗《隋書經籍志考證》卷二○“王氏江左世家傳”條引宋鄧名世《古今姓氏書辯證》曰:“琅琊王氏自漢諫議大

王氏故居

王氏故居夫王吉以下,更魏晉南北朝,一家正傳六十二人,三公令仆五十餘人,侍中八十人,吏部尚書二十五人。”歷代史家一再稱述琅琊王氏“簪纓不替”,“冠冕不替”,“世祿不替”,並意識到這與其家族風尚不無關係。

《南史》卷二一傳論曰:

語云“不有君子,其能國乎”。晉自中原沸騰,介居江左,以一隅之,抗衡上國,年移三百,蓋有憑焉。其初諺云:“王與馬,共天下。”蓋王氏人倫之盛,實始是矣。及夫休元弟兄,並舉棟樑之任,下逮世嗣,無虧文雅之風。其所以簪纓不替,豈徒然也。

卷二二傳論曰:

王曇首之才器,王僧綽之忠直,其世祿不替也,豈徒然哉。仲寶雅道自居,早懷伊,呂之志,竟而逢時遇主,自致宰輔之隆,所謂衣冠禮樂盡在是矣。齊有人焉,於斯為盛。其餘文雅儒素,各稟家風,箕裘不墜,亦云美矣。

卷二四傳論亦云:

昔晉初度江,王導卜其家世,郭璞云:“淮水竭,王氏滅。”觀夫晉氏以來,諸王冠冕不替,蓋亦人倫所得,豈唯世祿之所專乎?

所謂“人倫所得”,正指王氏之家族文化風尚。

《漢書》卷七二《王吉傳》載:“王吉字子陽,琅琊皋虞人也。少好學明經,以郡吏舉孝廉為郎,補若盧右丞,遷雲陽令:”王吉以“明經”入仕,這在當時屬於仕進之正途。王吉在宣帝時應徵為“博士諫議大夫”,其子王駿在成帝時一度官至御史大夫,王駿子王崇亦“以父任為郎,歷刺史,郡守,治有能名。建平三年(前4),以河南太守征為御史大夫數月”。後哀,平之際,王崇先後官曆大司農,衛尉左將軍,大司空等,封扶平侯。王崇仕於西漢末,時值王莽專權,少有業績,但從其家族仕進的過程而言,其三代連續位居西漢中後期的顯赫地位,這標誌著其家族的士族化。西漢末哀帝策詔王崇“朕以君有累世之美,故逾列次”云云,將琅琊王氏視為儒學世家。

篤孝純至

中古時代的世家大族無不重視家族內的道德品質的教育和培養,這是當時“家教”中最核心的內容,鑒於家族本位的現實,當時特彆強調孝與悌精神,這是世族社會最重視的品德。

作為起自漢代的老牌世族,琅琊王氏的儒家文化傳統可謂源遠流長,資源豐富。儒家倫理重視士人“修身”,“齊家”的道德修養,琅琊王氏文化“始祖”王吉上書漢宣帝,明言“臣聞聖王宣德流化,必自近始”。王吉以此教育宣帝,其本人亦當身體力行。王氏的這一文化傳統,在玄風泛濫的魏晉之際得到了發揚光大,其標誌性人物便是王祥。王祥是歷史上著名的孝子,王祥同父異母的弟王覽則以“悌”行著名。《晉書·王祥傳》《晉書·王祥附王覽傳》均有載。

文才相繼

作為文化世族,琅琊王氏子弟幾乎無人不能為文,無人沒有文集。《梁書》卷三三《王筠傳》載王筠為梁代傑出的文學之士,他“與諸兒書論家世集”云:史傳稱安平崔氏及汝南應氏,並累世有文才,所以范蔚宗雲崔氏“世擅雕龍”。然不過父子兩三世耳;非有七葉之中,名德重光,爵位相繼,人人有集,如吾門世者也。沈少傅(沈約)約語人云:“吾少好百家之言,身為四代之史,自開闢已來,未有爵位蟬聯,文才相繼,如王氏之盛者也。”汝等仰觀堂構,思各努力。蘇紹興先生曾概括指出:“考琅琊王氏一族中有文集者三十五人,共四百七十五部;無文集而有文章流傳於世者計三十四人。文士以羲之,韶之,融,儉,筠,規為最著。”檢索《隋書》卷三五《經籍志四》,東晉南朝時期琅琊王氏代表人物多有文集,即便無集,但後人所輯錄的文獻依然有其文章傳世,其家族在文學創作上的連續性之長久,參與文學創作人數之眾多,在中古時代眾家族中無出其右者。無疑,琅琊王氏可謂中古時代之一流文學世族。

琅琊王氏之書法

馬宗霍《書林藻鑒》卷六有論云:“書以晉人為最工,亦以晉人為最盛。晉之書,亦猶唐之詩,宋之詞,元之曲,皆所謂一代之尚也。”晉代書法,最具代表的人物與作品無不出自琅琊王氏家族。在所有藝術門類中,王氏最精擅書法,其書家之眾,書藝之妙,皆空前絕後,無可比擬。

趙翼《陔余叢考》卷四○有“世擅書名:”和“世擅文字”二條札記,詳論琅琊王氏之世代精擅書法,文字。前一條述唐武則天時王方慶獻其家族先輩28人之書法真跡,後一條進而論云:

“江左之王可謂盛矣,然不特文也,書法亦然。自羲,獻之外,先有丞相導,大司馬敦,太保弘,太子詹事筠,荊州刺史廣,丹陽尹僧虔,黃門侍郎渙之,會稽內史凝之,豫章太守操之,中書令恬,領軍洽,散騎常侍徽之,東海太守慈,特進曇首,衛將軍殉,中書令珉,皆以書名,合(王)方慶所上家藏真跡觀之,可謂世其家學者矣。”

琅琊王氏已形成了書法方面的“家傳之學”。有自己的書法傳統,為文學,書藝之世家。

曉音樂,習歌舞

《晉書·王徽之傳》載:獻之卒,徽之奔喪不哭,直上靈床坐,取獻之琴彈之,久而不調,嘆曰:「嗚呼子敬,人琴俱亡!」因頓絕。先有背疾,遂潰裂,月余亦卒。子楨之。

東晉南朝王氏多能欣賞和演奏樂器,其中善操琴者甚多。如《世說新語·傷逝篇》載王羲之之子王徽之聞王獻之死,徽之奔喪,“子敬素好琴,便徑如坐靈床上,取子敬琴彈,弦既不調,擲地曰:‘子敬!子敬!人琴俱亡。’因慟絕良久,月余亦卒”。可見徽之、獻之兄弟皆善操琴。

同書《任誕篇》載王徽之“舊聞桓子野善吹笛”,後巧遇,而不相識,令人傳話:“聞君善吹笛,試為我一奏。”桓子野聞其名,於是“即便回下車,踞胡床,為作三調。弄畢,便上車去。客主不交一言”。王徽之的音樂愛好頗廣,琴之外,他也能欣賞笛之吹奏。宋、齊間王僧佑善鼓琴,“竟陵王(蕭)子良聞僧佑善彈琴,於座取琴進之,不肯從命”《陳書》卷一七《王沖傳》載王沖“曉音樂,習歌舞,善與人交,貴游之中,聲名籍甚”。

王廙不僅書、畫出名,而且還是一個大音樂家。據《歷代名畫記》記載,他“善屬文,攻書、畫。過江後,為晉朝書、畫第一。音律眾妙畢綜。”他的音樂造詣在當時頗為精深。他是一個多才多藝的藝術家。

王虞死後,贈侍中、驃騎將軍。《隋書·經籍志》著錄有集34卷,均佚。今存為晉元帝歌功頌德的《晉中興賦上疏》以及《白兔賦》,載《初學記》。另有殘文《洛陽賦》、《笙賦》等,散見於《藝文類聚》等書中;他對後世影響最大的,還是他的書法藝術和繪畫藝術。

王導也是很有音樂欣賞能力的,《世說新語·方正篇》載:“王丞相作女伎,施設床蓆。蔡公先在坐,不說而去,王亦不留。”所謂“作女伎”,即舉辦樂舞方面的表演。王導也參加別人舉辦的這類樂舞活動,《世說新語·任誕篇》有人譏周僕射與親友言戲“條注引鄧粲《晉紀》曰:“王導與周顗及朝士詣尚書紀瞻觀伎。瞻有愛妾,能為新聲。”進一步推斷,紀瞻為南人,其妾“能為新聲”,很可能是吳地音樂。王導如此,對其子孫後來借鑑吳曲進行詩歌創作來說,可謂開其先河。

談到音樂,必須強調的一點是,除了一般的個人音樂愛好及其素養外,琅琊王氏作為一個權勢之家,其子弟多參與政治,甚至長期掌控朝政,其行政的一個重要方面便是禮樂制度的建設。這方面的事例也很多,其中一個典故便是宋、齊間的王僧虔。《南齊書·王僧虔傳》載“僧虔好文史,解音律,以朝廷禮樂多違正典,民間竟造雜曲”①。劉宋升明二年,王僧虔向執政的蕭道成上書,指出當時國家樂器皆“非雅器”、樂曲也非正音,“自頃家竟新哇,人尚謠俗”,必須加以整頓。又載“僧虔留意雅樂,升明中所奏,雖微有釐改,尚多遺失”,需要進一步完善。當時蕭道成正打算與北魏通使,王僧虔與其侄王儉共同上書:“北國或有遺樂,誠未可便以補中夏之闕,且得知其存亡,以一理也。”他們建議派一通雅樂者充任使者,以考察北方雅樂流傳情況。

中國第一豪族

朱雀橋邊野草花,烏衣巷口夕陽斜。

舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。

劉禹錫的這首懷古詩《烏衣巷》,大概人們在孩提時代就都耳熟能詳。據說白居易曾為這首詩“掉頭苦吟,嘆賞良久”。這首詩妙就妙在它集中描寫了“今日”烏衣巷的衰敗,同時又巧妙地暗示了昔日烏衣巷的繁華,並通過這強烈的對比,表達了深沉的懷古傷今的哀緒。可以說,這烏衣巷是六朝豪族,尤其是王謝兩家盛衰見證,甚至可以被看作是兩晉南朝史海鉤沉的歷史見證。

兩晉南朝,是中國歷史上一段最為繽紛錯綜、華彩紛呈的時代。宗白華先生在他的《美學散步》一書中指出:“漢末魏晉六朝是中國政治上最混亂、社會上最苦痛的時代,然而卻是精神上極自由、極解放,最富於智慧、最濃於熱情的一個時代,因此也就是最富有藝術精神的一個時代。”政治的混亂繁複和精神藝術的蓬勃發展,既是生活在那個時代的人們各種行為的合力的結果,同時又塑造和影響了當時和以後很多代人。在魏晉南朝人當中,眾多世家貴族子弟無疑是那個時代的主角,他們的政治活動和精神活動始終代表著那個時期的主流。在這些世家貴族當中,琅琊王氏無疑是最為舉足輕重也最富戲劇性色彩的一個大家族。

兩晉南北朝是中國門閥士族制度最為鼎盛的時代,那個時期中國士族如林,可是,幾乎沒有哪個世家大族堪與琅琊王氏比肩。即使是曾有過“王謝”並稱的輝煌歷史的謝家也遠遠不如王家昌盛繁榮。生活在齊梁的文學家、史學家沈約曾說過:“吾少好百家之言,身為四代之史。自開闢以來,未有爵位蟬聯、文才相繼如王氏之盛也。”

是的,在中國歷史上,有些家族的譜系可能續的比王家還長,卻沒有王氏家族權位那樣高;有些家族可能曾經在權勢上勝過王家,卻沒有王氏蟬聯的那么久。三百多年來,王氏家族能人輩出,仕宦顯達,他們或引領一代之風尚,或執一朝之牛耳,從漢魏入兩晉歷南朝,一直是那么繁盛,那么榮耀。雖然琅琊王氏族系龐大,各個分支升降不一,時而此支顯貴,時而彼支榮達,三十年河東三十年河西,卻始終不離這條河,大加共飲一河水,齊話一家情。這種錯綜複雜而又綿遠久長的家族盛況,很容易讓人聯想到曹雪芹筆下的《紅樓夢》。而王氏家族因為子息實在藩盛,以至於王姓名士星綴史冊,甚至出了很多同名的,王戎、王肅、王衍等等名字就常現堂兄弟、祖孫同名。這又讓人聯想到了加西亞·馬爾科斯的《百年孤獨》中的何賽·阿卡迪奧和奧雷良諾家族。實際上,琅琊王氏家族政治生活的戲劇性、精神生活的浪漫多彩已經遠遠超過了這中外兩大家族,若此前真有那一代巨匠偶而援筆錄下琅琊王氏家史,那這部書或許比之《紅樓夢》或是《CienAnosdeSoledad》更為膾炙人口為後人所津津樂道也未可知吧?能在這方面堪與王家並稱的,只有陽夏(音甲)謝家而已。這正是:千古浮華紅樓夢,百年孤獨王謝家。

後裔介紹

五代十國時期:

固始世系的閩王王審知。公元885年,王潮、王審邽、王審知三兄弟於河南光州固始縣率農民起義軍入閩,統一福建,鼎建閩國,史稱“開閩三王”。三王治閩41年,廣施德政,發展經濟,使閩國成為一塊百姓安居樂業的淨土。王審知後裔在八閩大地繁衍生息,數百萬三王后裔分布海內外,其中在台灣就有近50萬王審知後裔。王審知建立了閩國基礎,號;閩太祖皇帝。開閩第一人。

《新五代史·閩世家》載:審知為人狀兒雄偉,隆準方口,常乘白馬,軍中號“白馬三郎”。乾寧四年,潮卒,審知代立。唐以福州為威武軍,拜審知節度使,累遷同中書門下平章事,封琅琊王。唐亡,梁太祖加拜審知中書令,封閩王,升福州為大都督府。是時,楊行密據有江淮,審知歲遣使泛海,自登、萊朝貢於梁,使者入海,復溺常十三四。

新安世系的王璧,新安世系以壁公為一世祖。璧公,字大獻,生於唐武宗會昌五年(854年),以金紫光祿大夫檢校兵部尚書,出為祁門令,遂由江左徙居新安,是為祁門新安王氏始遷祖。璧公乃晉丞相王導之後裔。璧公有九子二十三孫,人才輩出,徙居他鄉。徽州、池州、饒州、九江、安慶等地之王氏名門望族,多屬其後裔。江左王氏自導公始,而王導又是琅琊王氏之後裔.。

明朝時期的王守仁,其遠祖為東晉大書法家王羲之。

王守仁(1472-1529)漢族。浙江餘姚人。字伯安,號陽明子,世稱陽明先生,故又稱王陽明。中國明代最著名的思想家、哲學家、文學家和軍事家。陸王心學之集大成者,非但精通儒家、佛家、道家,而且能夠統軍征戰,是中國歷史上罕見的全能大儒。封“先儒”,奉祀孔廟東廡第58位。

現今中國台灣立法院院長王金平,祖籍:福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村(宋代——1957年為同安縣,白礁王氏祖家為河南光州府固始同源於琅琊王氏)

等等,琅琊之後名人輩出!