治水過程

王景是中國歷史上有名的專家,是樂浪郡人。樂浪郡即今朝鮮的平壤市。當年,王景的父親王閎殺死了樂浪郡的官員,擁護漢朝,歡迎漢太守接管樂浪郡。他的這一作法受到了光武帝的嘉獎,封王閎為列侯,王閎很客氣,沒有接受。光武帝便召他進京,然而王閎在上京路上就病死了。王景長大後,由於他自小好學,愛好廣泛,精通《周易》,懂得數學,對天文也很有研究,才華橫溢,被司空伏恭看中,納於門下。

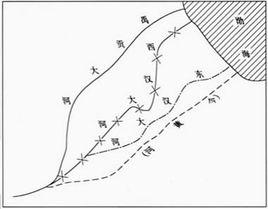

有人向皇帝推薦王景在治水方面很有才能,當時要修整浚儀渠,東漢明帝劉莊便下詔要王景與謁者(官名)王吳一起來做這件事。王吳取用王景的墕流法(使用石砌溢流堰防洪的辦法),使得大水不再造成災害。早先在西漢平帝劉衎(liu kan)年間,黃河、汴渠決堤,沒有及時整治。漢建武10年時,陽武令張汜向朝廷奏報說:“黃河決堤已經很久了,災害很大,濟渠的大水淹沒了數十個縣市。只要有修河的資金,成功並不是很難。應該修整治理河堤,以使兩岸百姓能夠安定生活。”奏報送上去以後,光武帝便下令治理。在剛要修整河堤的時候,浚儀縣令樂俊上奏說:“早先漢武帝元光年間,人口繁盛,人民開始沿著河岸開墾種植,但是瓠子河段決堤,修整了近二十,才使得河流不再淤塞。現在兩岸居住的人口較少,我們土地豐饒廣袤,即使不去治理,這水災也能夠承受。況且,剛剛結束戰爭,再加徭役,會使人民更加勞累、抱怨。應該休養生息,生活安寧之後再修整河堤。”光武帝便下令停止修整河堤。後來汴渠向東決口,水災太大了,河堤都淹沒在大水裡,安徽、河南的人民怨言很大,認為朝廷只是增加人民負擔,而不解決人民疾苦。漢明帝永平12年時,又商議治理汴渠。便召見王景,問他治水的情況。到殿前問道:“先帝聽取浚儀縣令的意見,不修汴渠無大損失,你認為如何?”王景道:“陛下請想,汴渠流域接近洛陽,對京城威脅甚大,附近十幾個縣,產糧豐富,不可不顧,雖然經費巨大,役使的民眾成千累萬,必有怨言,但修成之後受益的仍是民眾與國家,尤其洛陽。”劉莊覺得王景說得很正確,賞賜給他《禹貢圖》、《山海經》、《史記·河渠書》等許多有關水利方面、地理方面的書籍以及錢帛,命他治水。永平十三年夏天,王景到黃河邊視察過幾次後,整治汴渠的工程開始了。這件事可不容易乾,汴渠決口後在中原大地上形成寬廣的水澤,流經山東省、江蘇省幾個縣注入淮河,特殊的地勢環境,使災害頻繁,王景經過認真測算,決定重新改變汴渠的出口路線,讓河道從今山東梁山縣、平陽縣、長青縣、濟南市、濟陽縣、高青縣、博興縣流經,然後入海。這與今日的黃河流向十分接近。從前的流向比這更為曲折。而汴渠中最大的難題便是滎陽渠口,此處為分流點,需要有閘門控制進入汴渠的水量。王景往壩上加石頭,與黃河河堤相連,留下一丈多寬的豁口,用厚木板卡住,這就是水閘。水多時閘門打開,水少時就關住,再按山地落差選擇路線,保持水流儘可能平穩,避免自然破壞,特別在急轉彎之處,都要修上石堤,再將淤塞的地方挖開,分出支流,以灌溉土地。這幾種作法,大大緩解了黃河自身的壓力。

治水工程耗資數目驚人,總費用達到上百億,漢政府負擔相當沉重,王景處處節約,十分輕鬆,永平十四年四月,汴渠終於完工了。這一年的苦戰中有幾十萬人為之揮汗如雨,由於意外事故,還有許多人獻出了生命。放水以後,滾滾黃河順利流入汴渠,灌溉兩岸田地,老百姓紛紛讚揚。劉莊也高興地來到滎陽,巡視汴渠,他看到王景設計的水閘門時深感佩服,說了很多鼓勵的話。“黃河兩岸土地與貧者耕種,官和豪門不得干涉攪擾。”劉莊下詔,再次鼓舞士氣,振興農業。從此,黃河下游兩岸被淹過的幾十個縣的土地都變成了良田,使漢政府增加了許多收入,國庫也得以充實。王景因此被稱為“治水奇人”,民眾對他十分尊敬,劉莊也非常信任他。從世界水利史上看,在生產力很落後的情況下,治理黃河這樣大的工程,能如此圓滿得成功,不能不稱之為奇蹟,王景也無愧於“治水奇人”的稱號。

原文

景少學易,遂廣窺眾書,又好天文術數之事,沈深多伎藝。辟司空伏恭府。時有薦景能理水者,顯宗詔與將作謁者王吳共修作浚儀渠。吳用景墕流法,水乃不復為害。初,平帝時,河、汴決壞,未及得修。建武十年,陽武令張汜上言:“河決積久,日月侵毀,濟渠所漂數十許縣。修理之費,其功不難。宜改修堤防,以安百姓。”書奏,光武即為發卒。方營河功,而浚儀令樂俊復上言:“昔元光之間,人庶熾盛,緣堤墾殖,而瓠子①河決,尚二十餘年,不即擁塞。今居家稀少,田地饒廣,雖未修理,其患猶可。且新被兵革,方興役力,勞怨既多,民不堪命。宜須平靜,更議其事。”光武得此遂止。後汴渠東侵,日月彌廣,而水門故處,皆在河中,兗、豫百姓怨嘆,以為縣官恆興佗役,不先民急。永平十二年,議修汴渠,乃引見景,問以理水形便。景陳其利害,應對敏給,帝善之。夏,遂發卒數十萬,遣景與王吳修渠築堤,自滎陽東至千乘海口千餘里。景乃商度地勢,鑿山阜,破砥績②,直截溝澗,防遏衝要,疏決壅積,十里立一水門,令更相洄注,無復潰漏之患。明年夏,渠成。景由是知名。建初八年,遷徐州刺史。遷廬江太守。先是百姓不知牛耕,致地力有餘而食常不足。郡界有楚相孫叔敖所起芍陂③稻田。景乃驅率吏民,修起蕪廢,教用犁耕,由是墾闢倍多,境內豐給。遂銘石刻誓,令民知常禁。又訓令蠶織,為作法制,皆著於鄉亭,廬江傳其文辭。卒於官。 (選自《後漢書卷·循吏列傳》)

注:①瓠子:黃河一段堤岸名,在河南滑縣境內。②績:應作“磧”,砥磧:指河中的沙堆、石頭。③芍陂:蓄水池名,在今安徽壽縣安豐塘以東。