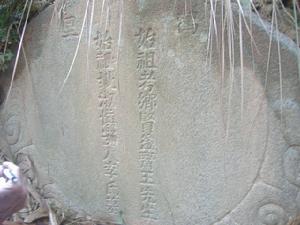

元代王吉才墓碑

元代王吉才墓碑王吉才(1289-1358),字伯謙 ,號益齋,龍溪人。(漳州府龍溪縣始安鄉惠恩里十二三都蔡林王保(古縣鸛林社鸛里人),今福建漳州龍海市顏厝鎮下半林村,保存有祠堂壹座,墓地;漳州市北郊蔡前村鯉魚山(《林登州集》為龍山之原),墓地保存完好,墓碑碑文:鸛里:始祖考鄉賢益齋王先生,始祖妣淑慎安人李氏墓。 王吉才,元代至正年間(1341年-1358年)任安溪教諭,再任泉州學正。

王吉才是朱熹學派,元代漳州最具影響的朱學學者。

明代山東登州知府林弼的《林登州集》二十卷有記載王吉才墓志銘,大意是:王吉才,祖先河南光州人,唐末入閩,宋建炎遷漳州,居龍溪,父國子教授王東之,王吉才先為寧德,安溪教諭,後為泉州學正,與夫人李淑慎合葬龍山之原,子三人,王文享,王文昌,王文興,孫三人,王仁濟,王仁慈,王仁惠

漳州上苑族譜記載:王吉才為開閩王氏始祖王潮第十二世孫

八閩通志記載:

王吉才

龍溪人篤志古道尤明典禮郡守延為弟子師後為泉州學正吉才親終皆及期耄而已老矣哀慕痛毀有如早喪雖在家庭亦冠衣斂容人未嘗見其遽言怒色學者稱為益齋先生

晉江縣誌(道光版) (35~51)/七十七卷記載:

王吉才,字伯謙 ,號益齋,龍溪人。醇謹方質,篤志古道,尤明典禮。邑陋學廢,至則廣宮宇,嚴奠祀,揖讓跪起,士悅民向。升廬峰山長。丁內艱,服除,以父老注鄰郡。

據歷史記載,清朝順治九年九月鄭成功屯兵漳州龍溪古縣與清兵決戰,十月初一兵敗退守海澄,致使古縣及周邊村落被清兵搗毀,古縣土樓,鸛林土樓,園中土樓也在這場戰爭中被焚毀,現在的鸛林村(即頂半林和下半林村)荔枝園裡遍地是瓦礫、瓷片,據下半林老人講,以前古縣包含現在的古縣和鸛林(即頂半林和下半林村)是古代龍溪縣的縣治,是個多姓氏上萬人口的漳州郡城。現在下半林村還保留很多姓氏老地名:韓厝、溫厝、陳厝、王厝、蔣厝、江厝、蔡厝廟、等等。宋代的韓鈜(北宋徽宗宣和年禮部尚書)、元代的王東之(至元年國子教授),王吉才(至正年泉州學正),明代的楊聯芳(萬曆年杭州知府),江灝(萬曆年翰林庶吉士)、清代的王材(雍正年工部主事)、鄭玉振(乾隆年和順縣令)、鄭圭海(同治年漳州著名文人)祖籍都出自這裡。

王吉才後裔明清兩代大部份外遷台灣,東南亞。

傳說:

1.王吉才有進京教太子讀書,皇帝賜祭葬.所以祭祀要鳴鐘擊鼓!

2.皇帝賜石牌一座.記錄先祖的豐功偉績。

祠堂東面的(龍海市顏厝鎮古縣石牌村)就是因為“皇帝賜的石牌“而得名!

3.皇帝賜良田百畝在祠堂東面.

(祠堂東面就是現在古縣石牌村的土地).

4.以前祠堂往東邊沒有路.每年收租要繞道北邊很不方便.

(北邊的古道上現在還保存有一條古石橋叫“溫溏橋”也叫“王溏橋”).

5.族人為了圖方便在祠堂邊開了一條路,直達現在的石牌村方便向佃農收租.結果破了風水家族開始衰敗!

(現在這條直達石牌村的路還保存著叫“祠堂巷”)

6.家族開始衰敗以後請風水先生來測風水.風水先生說:先祖葬在鯉魚山.得鯉魚穴.鯉魚要順水而居。之後族人便開始順水遷徙到台灣.南洋等地。